○特別障害者手当等事務取扱要綱

昭和61年8月13日

告示第54号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 受給資格の認定(第9条―第12条)

第3章 所得状況の審査等(第13条―第16条)

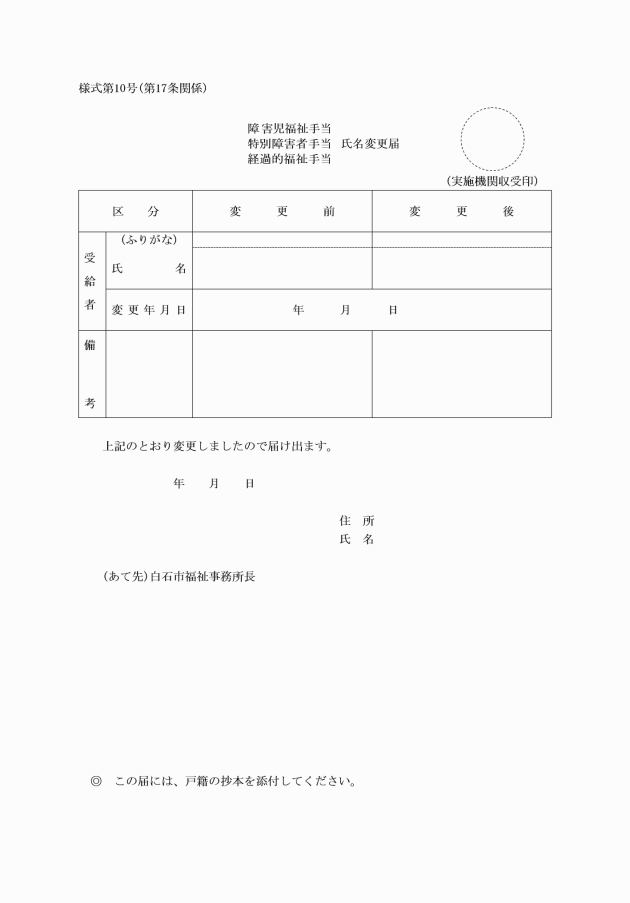

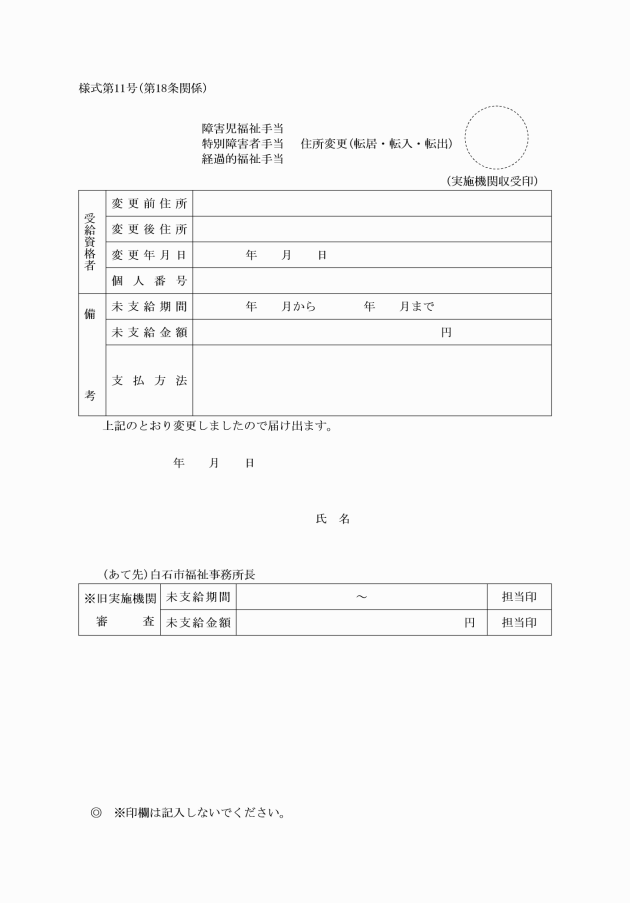

第4章 氏名又は住所の変更(第17条・第18条)

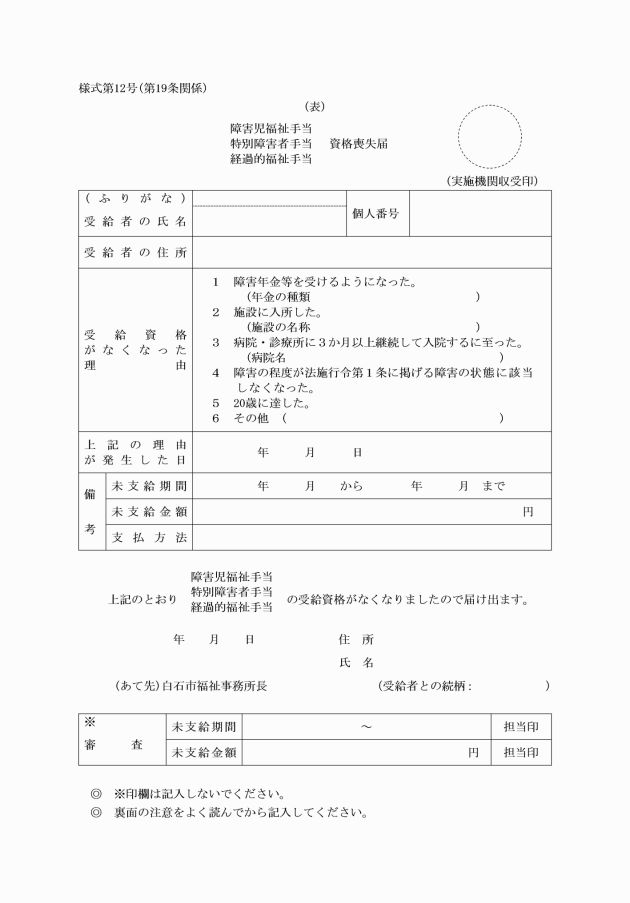

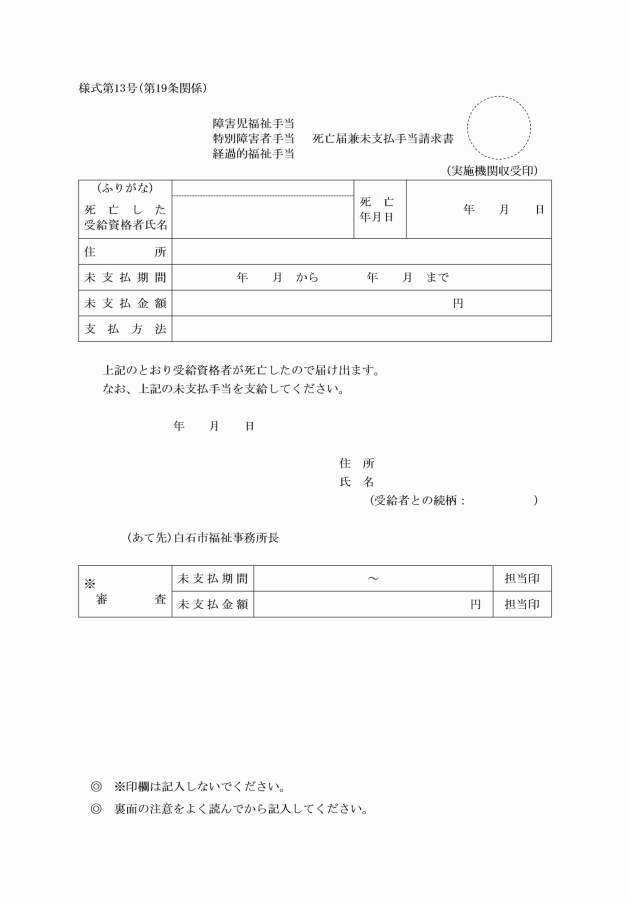

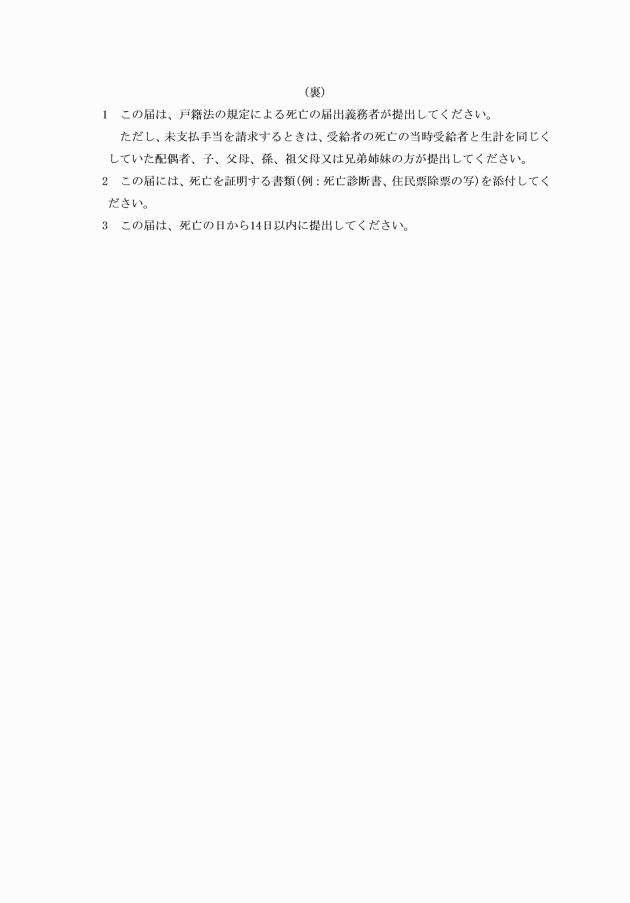

第5章 受給資格の喪失(第19条・第20条)

第6章 手当の支払等(第21条―第25条)

第7章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。以下障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人その他関係者に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

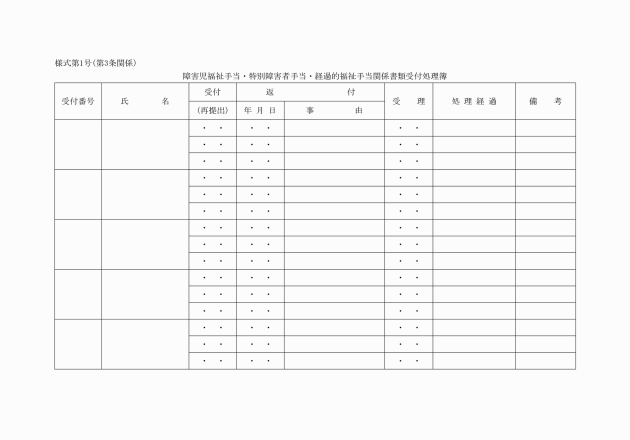

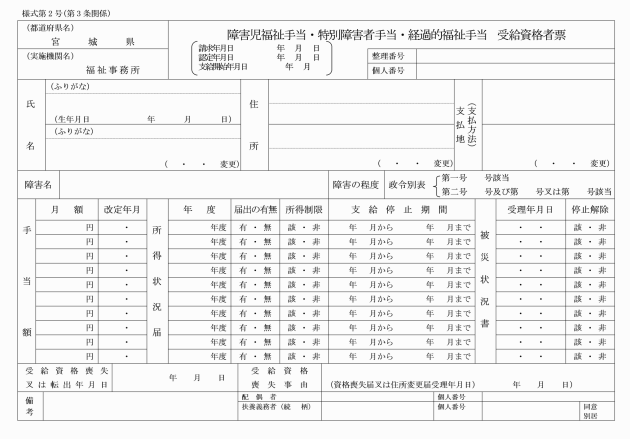

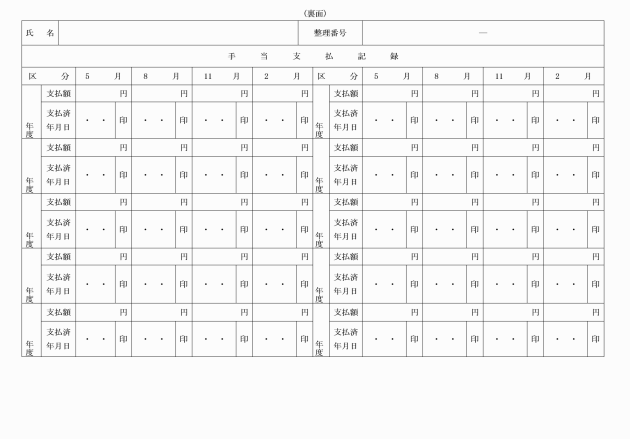

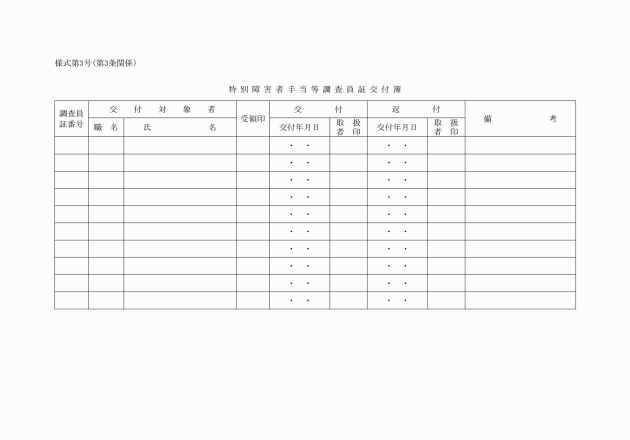

(備付帳簿等)

第3条 福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、第5号については、同一の帳簿として差し支えないものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給資格者票(様式第2号。以下「受給資格者票」という。また、現に特別障害者手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に係る受給資格者票を取りまとめたものを「受給者台帳」という。)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第3号。以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、特別障害者手当等に係る次に掲げる書類の受付処理状況を手当ごとに受付順に整理するものとする。

(1) 認定請求書

(2) 定時の所得状況届

(3) 被災状況書

(4) 氏名変更届

(5) 住所変更届

(6) 受給資格喪失届

(7) 死亡届

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給者に係る受給者資格者票を認定順に編入し、整理するものとする。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給資格者票を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格喪失者及び実施機関の所管する区域外に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者票を、当該届出を受理した日の属する年度ごとに編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第9条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者等から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 規則第18条の規定により、認定請求に係る添付書類のうち省略可能である診断書等障害の程度を証する書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に診断書省略の旨を記入すること。

(4) 認定請求書等に実施機関において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上、再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により返付した認定請求書等が補正の上、再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された書類の点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入し、受理欄に受理年月日を記入すること。

(審査)

第10条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える収容の有無(収容3月に満たない者について受給資格を認定した場合には、収容期間の確認を必ず行うこと。特別障害者手当の場合)

2 受給資格を認定するに当たり、特に必要があると認めたときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとること。

(受給資格を認定した場合の処理)

第11条 前条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定・却下欄に認定通知年月日及び支給開始月を、備考欄に受給資格認定の根拠を記入すること。

(2) 受給資格者票を作成し、受給者台帳に編入すること。(第15条に該当する場合を除く。)

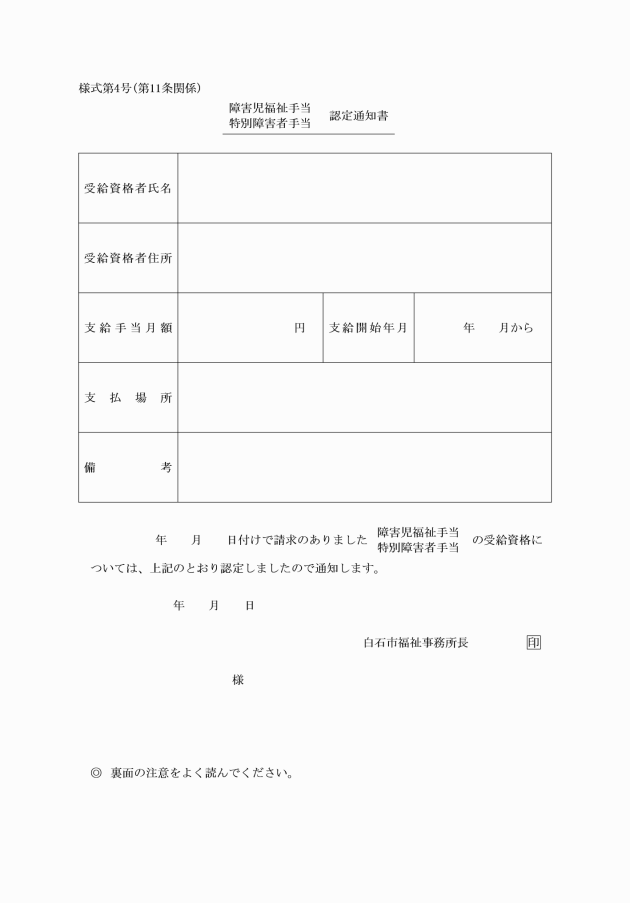

2 障害児福祉手当認定通知書及び特別障害者手当認定通知書(様式第4号。)以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次によるものとする。

(1) 認定通知書と受給資格者票とを照合し、相違ないことを確認すること。

(2) 認定通知書を認定請求者等に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨及び認定通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 認定請求のあった日の属する月内に受給資格者の死亡により明らかに受給資格が消滅していると確認されたときは、認定通知書の交付を停止するとともに、当該受給資格者票の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給資格者票を支給廃止簿に編入すること。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

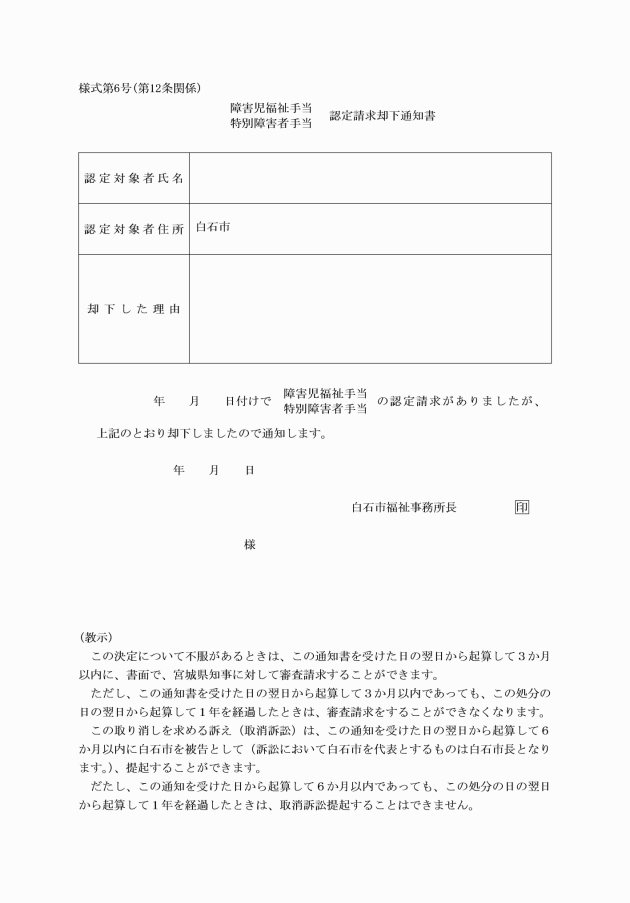

第12条 第10条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理すること。

(1) 認定請求書の認定・却下欄に却下通知年月日を、備考欄に却下となった根拠を記入すること。

(2) 障害児福祉手当認定請求却下通知書及び特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第6号。以下「却下通知書」という。)を認定請求者等に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨及び却下通知書の交付年月日を記入すること。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第13条 受給資格の認定請求時において規則第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第4号及び第5号並びに規則第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容との一致の有無及び所得制限基準額超過の有無について審査すること。

(3) 第1号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。

ア 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

イ 受給資格者票の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(現況届の処理)

第14条 規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は経過的福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の処理は、次により行うものとする。

(1) 前条第1号の規定の例により審査すること。

(2) 前号の規定により審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

ア 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

イ 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

ウ 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。

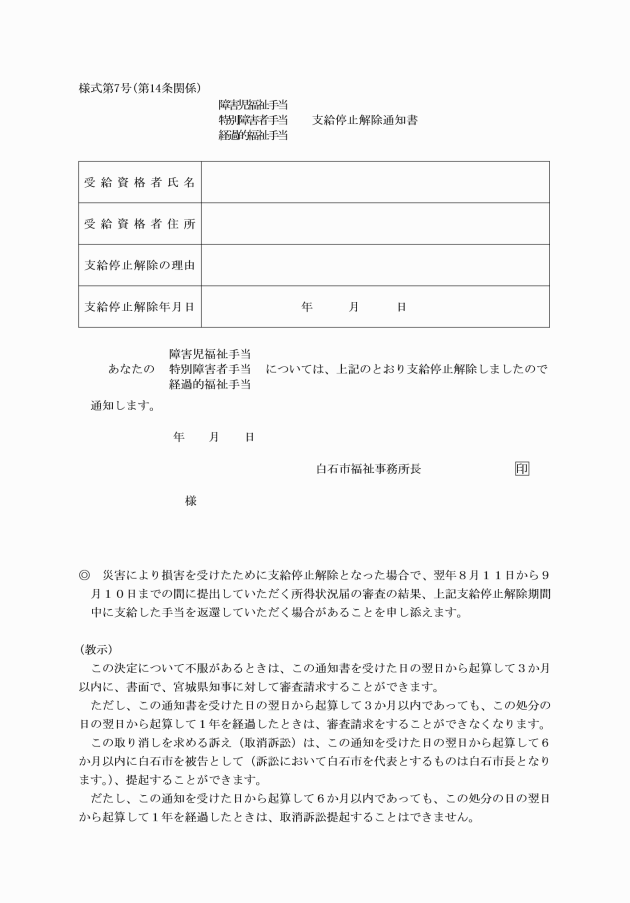

エ 規則第13条及び第16条において準用する規則第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は経過的福祉手当支給停止解除通知書(様式第7号。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

オ 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(支給の停止)

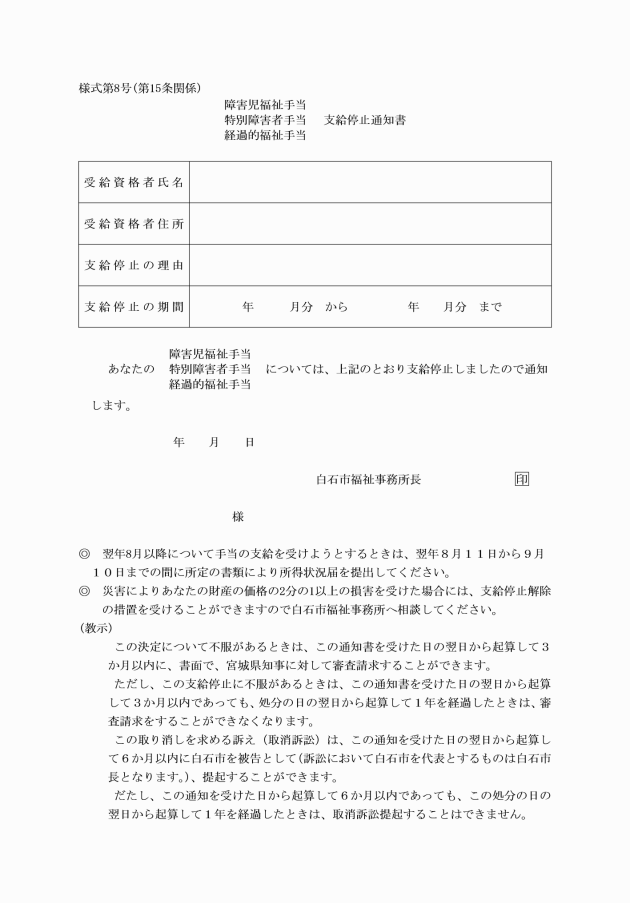

第15条 前2条の規定による審査の結果、所得制限該当と決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者票の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支給記録欄の支給停止期間に係る支払期月の全額欄に「支給停止」と朱書きの上、当該受給資格者票を支給停止簿に編入し、整理すること。

(2) 障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は経過的福祉手当支給停止通知書(様式第8号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(被災状況書の処理)

第16条 規則第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は経過的福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、被災状況書の記載及び添付書類等の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(2) 震災、風水害、火災等により受給資格者又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財等の被害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。以下同じ。)が当該財産の価格のおおむね2分の1以上となる場合には、次によること。

ア 被災状況書の審査欄に支給停止解除の旨を記入すること。

イ 受給資格者票の被災状況欄に所要事項を記入するとともに、所得状況欄の支給停止期間を訂正すること。

ウ 受給資格者票の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄に「支給停止解除」を朱書きするとともに、それぞれ支給すべき特別障害者手当等の額を記入し、当該受給資格者票を受給者台帳に編入し、整理すること。

エ 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

オ 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除の旨及び支給停止解除通知書の交付年月を記入すること。

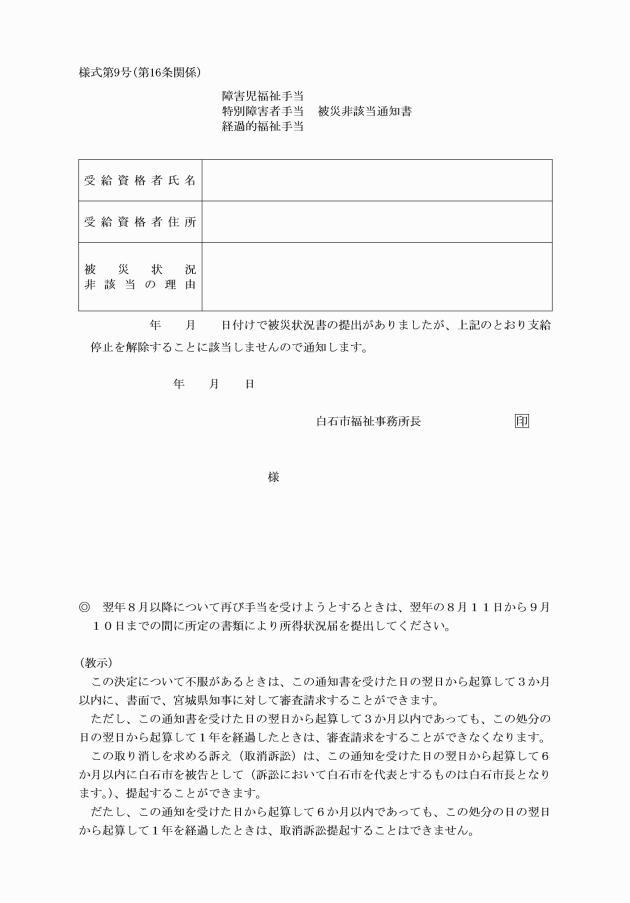

(3) 前号の被害金額が当該財産の価格のおおむね2分の1以上とならない場合は、次によること。

ア 被災状況書の審査欄に支給停止解除非該当の旨を記入すること。

イ 受給資格者票の被災状況欄に所要事項を記入すること。

ウ 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害手当被災非該当通知書又は経済的福祉手当被災非該当通知書(様式第9号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

エ 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除非該当の旨及び被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

第4章 氏名又は住所の変更

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、氏名変更届の記載内容及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(2) 受給資格者票の氏名欄を訂正すること。

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、住所変更届の記載内容及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を、備考欄に転居、転入又は転出の別を記入すること。

(2) 転居に伴う住所変更届の提出を受けたときは、当該受給資格者票の住所欄を訂正すること。

(3) 転入に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次によること。

ア 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳等の写しの送付を求めること。

イ 受給者台帳等の写しの送付を受けたときは、これに基づき、新たに受給資格者票を作成し、備考欄に住所変更届の受理年月日、旧住所地及び転入年月日を記入の上、受給者台帳等に編入し、整理すること。

(4) 転出に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次によること。

ア 受給資格者票の受給資格喪失欄に新住所地等所要事項を記入すること。

イ 転出した月以前の月分に係る特別障害者手当等でまだその者に支払われていない手当(以下「未支給手当」という。死亡以外による受給資格喪失に係る手当でまだその者に支払われていない手当を含む。)があるときは、備考欄に未支給となっている期間及び未支給手当の合計額を記入すること。

ウ 受給資格者票の支払記録の金額欄に未支給手当の合計額を記入し、同手当の支払後は支払済年月日を記入すること。

エ 受給資格者票を支給廃止簿に編入すること。

第5章 受給資格の喪失

(1) 受付処理簿の氏名及び受付欄に氏名及び受付年月日を記入するとともに、資格喪失届又は死亡届の記載内容及び添付書類の不備の有無を確認し、不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入するとこ。

(2) 受給資格者票の受給資格喪失欄に所要事項を記入するとともに、未支給手当又は受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害者手当等でまだその者に支払っていない手当(以下「未支払手当」という。)があるときは、次により処理の上、当該受給資格者票を支給廃止簿に編入し、整理すること。

ア 受給資格者票の備考欄に未支給又は未支払いとなっている期間及び未支給手当又は未支払手当の合計額を記入すること。

イ 受給資格者票の支払記録の金額欄に未支給手当又は未支払手当の合計額を記入し、同手当の支払後は支払済年月日を記入すること。

(3) 前号の未支払手当を請求できる者は、受給者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者又は民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)とし、その請求の順位は、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順とすること。

(4) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は経過的福祉手当資格喪失通知書(様式第14号。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第20条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、実施機関において、受給資格者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

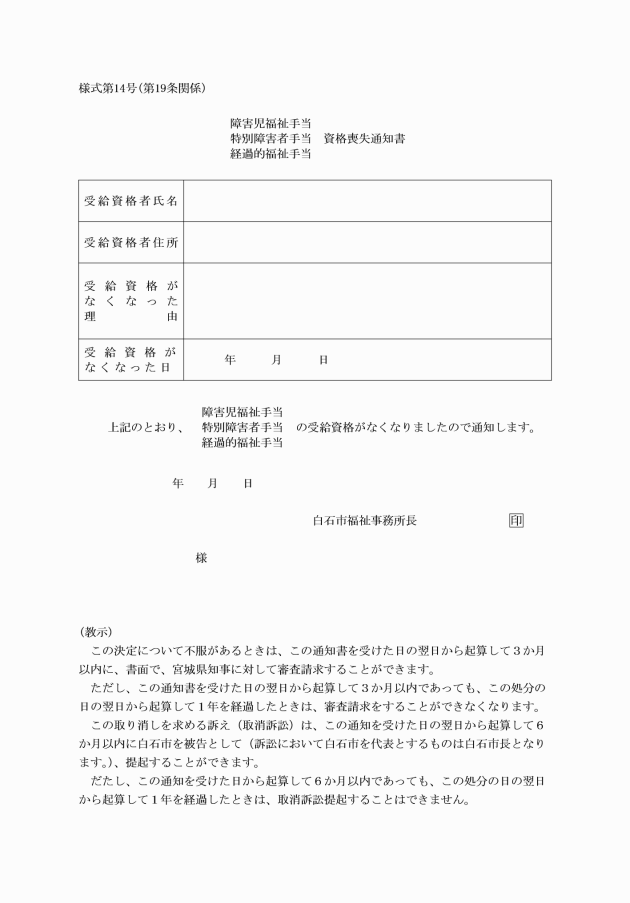

第6章 手当の支払等

(手当の始期及び終期)

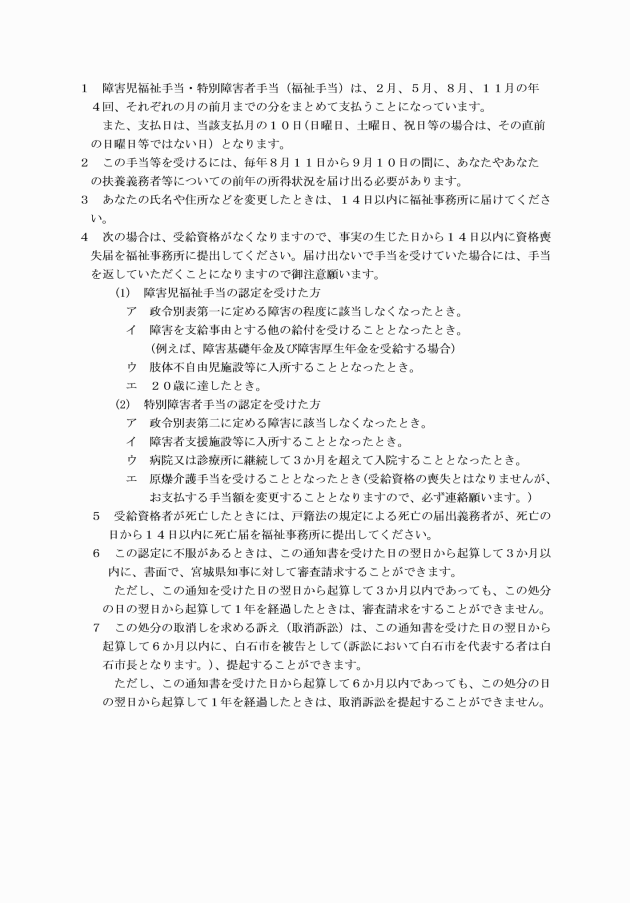

第21条 特別障害者手当等の支給は、認定請求のあった日(他の実施機関の所管する区域からの転入にあっては、当該転入した日)の属する月の翌月から始め、特別障害者手当等を支給すべき事由が消滅した日(他の実施機関の所管する区域への転出にあっては、当該転出した日)の属する月で終るものとする。ただし、法第5条の2第2項に該当するときは、同項の規定によるものとする。

(支払開始期日)

第22条 特別障害者手当等の支払開始期日は、2月、5月、8月又は11月(以下「定時払月」という。)の10日とする。

2 前項の支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条及び第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

3 未支給手当又は未支払手当については、第1項の規定にかかわらず、住所変更届、資格喪失届又は死亡届を受理した日の属する月の翌月の15日(その日が日曜日等に当たる場合は、その直前の日曜日等でない日)までに支払を完了するものとする。

(手当の支払等)

第23条 特別障害者手当等の支払は、次によるものとする。

(1) 受給者台帳に基づき、障害児福祉手当支給明細書、特別障害者手当支給明細書及び経過的福祉手当支給明細書(様式第15号。以下「支給明細書」という。)を作成すること。

(2) 支給明細書に伺書を附して、特別障害者手当等給付費の支出について決裁を受けること。

2 実施機関の窓口で支払を行うときは、受給者が持参する認定通知書等と支給明細書等を必ず照合確認すること。

3 受給者の代理人が特別障害者手当等を受領するときは、委任状等の提出を求め、これを確認した上で支払うこと。

4 金融機関を通じて支払うときは、当該金融機関において所定の支払開始日に支払が行い得るよう事前に資金の交付(振込)を行うものとする。

(支払後の整理)

第24条 受給者等から微した受領書又は金融機関からの振込通知書等に基づき、受給資格者票の支払記録欄を整理するものとする。

(支払の調整)

第25条 法第26条の4の規定による支給の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により特別障害者手当等の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により処理するとともに、この旨を当該受給資格者等に通知するものとする。

(1) 支払額が不足しているときは、次により処理するとともに、速やかに当該不足額を受給者に支払うこと。

ア 受給資格者票の備考欄に調整事由、調整期間及び調整額を記入すること。

イ 受給資格者票の手当支払記録欄の調整期間に係る支払期月の全額欄に「追加支給」と朱書きの上、追加支給額及び支払済年月日を記入すること。

(2) 支払額が過剰になっているときは、次により処理すること。

ア 調整期間が6月以内のとき

(ア) 前号のアの規定の例により処理すること。

(イ) 減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)に満たないときは、受給資格者票の手当支払記録欄の次期支払期月に係る金額に「減額調整」と朱書きの上、支払調整後の支払総額を記入すること。

(ウ) 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、受給資格者票の手当支払記録欄の次期支払期月に係る金額欄に「減額調整」と朱書きの上、同支払済年月日を斜線で抹消すること。

(エ) 減額すべき額が次期支払額を超え次期支払期月の次の支払期月に係る支払額に満たないときは、受給資格者票の手当支払記録欄の調整期間に係る支払期月の金額欄に「減額調整」と朱書きの上、次期支払期月に係る支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月の金額欄に支払調整後の支払総額を記入すること。

(オ) 減額すべき額が次期支払額を次期支払期月の次の支払期月に係る支払額との合計額と同額であるときは、(ウ)の規定の例により受給資格者票の手当支払記録欄を整理すること。

イ 調整期間が6月を超えるときは、6月分以内で調整を行うこととし、その処理はアの規定の例により行い、調整期間を超える期間に係る金額については、当該受給者等から返納させること。

第7章 雑則

(受付年月日の記入)

第26条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該請求書又は届書に必ず受付年月日を記入すること。

(帳簿等の保存期間)

第27条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 受給資格者票 5年

(3) 受付処理簿 2年

(4) 所得状況届、現況届又は連名簿 2年

(5) 被災状況書 2年

(6) 調査員証交付簿 2年

(7) その他の届書 2年

附則

1 この告示は、昭和61年4月1日から適用する。

2 重度障害者福祉手当事務取扱要綱(昭和55年白石市告示第17号)は、廃止する。

附則(平成5年3月17日告示第20号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年8月5日告示第42号)

この告示は、平成8年8月1日から適用する。

附則(平成17年3月31日告示第44号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日告示第121号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年2月3日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の白石市保育園休日保育実施要綱、第3条の規定による改正前の白石市私立認可外保育園保育料助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の白石市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の特別障害者手当等事務取扱要綱、第6条の規定による改正前の白石市在宅老人等紙おむつ給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白石市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白石市障害者等意思疎通支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白石市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第11条の規定による改正前の白石市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の白石市介護保険給付制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の白石市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者に係る指定等の基準要綱及び第14条の規定による改正前の白石市未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和3年3月3日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の特別障害者手当等事務取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請するものから適用し、同日前までに同手当の申請をしたものについては、なお従前の例による。

附則(令和7年1月8日告示第3号)

この告示は、令和7年1月8日から施行する。

様式第5号 削除