○白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成19年1月24日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく障害福祉サービス等を行う社会福祉法人等が、低所得で特に生計が困難である者に対して行う障害者等の利用者負担の軽減措置(以下「軽減制度」という。)に関する手続き及び社会福祉法人等が軽減制度に要した費用の一部に対して、白石市が補助を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 社会福祉法人等 社会福祉法人又は市町村若しくは都道府県が実施する社会福祉事業体及び市長が特に認める障害福祉サービス等を提供する事業者をいう。

(2) 負担上限月額 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項各号に定める額をいう。

(3) 定率負担分 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同項及び同条第4項の規定により給付される介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額をいう。

(4) 軽減制度同一管理事務所 1の社会福祉法人等が同一建物又は同一敷地内において複数の事業所を運営する等複数の事業所が一体的に運営されており、かつ、当該一体的に運営されている複数の事業所を利用する障害者等の利用負担額に関し、当該一体的に運営されている複数の事業所分をあわせて管理できる事業所をいう。

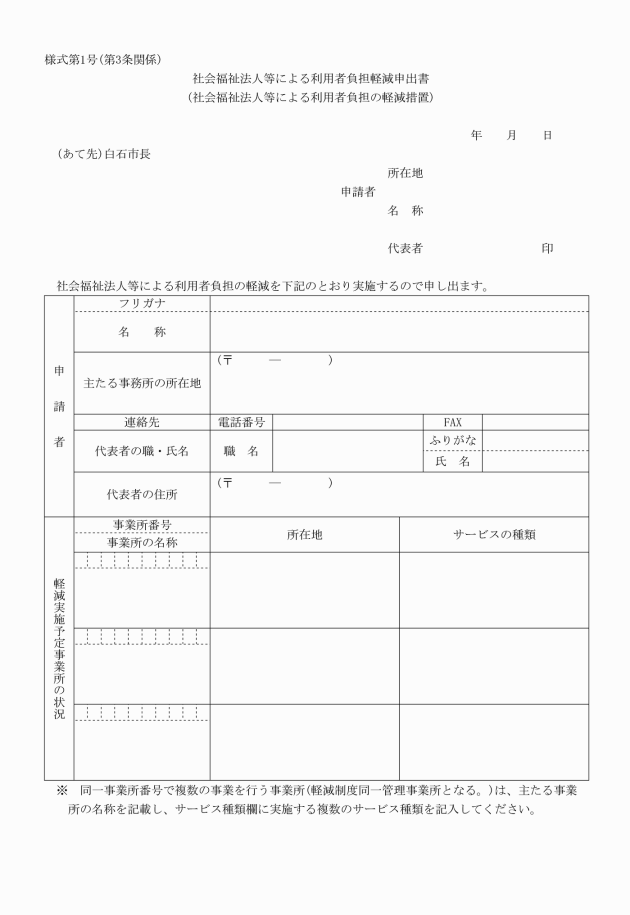

(軽減実施の申出)

第3条 軽減制度を実施しようとする社会福祉法人等は、宮城県知事(事業所及び施設の所在地が宮城県内である場合に限る。)及び市長に対してその旨の申出を行うものとする。

2 社会福祉法人以外の事業者が前項の規定に基づき申出を行う場合は、あらかじめ所在地の市町村の長及び宮城県知事と協議するものとする。

(1) 居宅で生活する者(グループホーム及びケアホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練及び継続的短期滞在型生活訓練を受けている者を除く。)が、次の各号のいずれかの障害福祉サービス等を利用した場合の定率負担分

ア 訪問系サービス(法に基づく居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援)

イ 日中活動サービス(法に基づく児童デイサービス、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援。ただし、就労継続支援A型において事業者の負担により利用者負担の減免措置を実施している場合を除く。)

ウ 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援(入所によるものを除く。)

(2) 20歳未満の者であって指定療養介護事業所、指定障害者支援施設又は特定旧法指定施設(通所による支援を行うものを除く。)に入所又は入院する者が、日中活動サービス、療養介護(療養介護医療に係る者を除く。以下同じ。)若しくは施設入所支援又は障害児施設支援(障害児施設医療に係るものを除く。)の提供を受けた場合の定率負担分

(軽減対象額)

第5条 社会福祉法人等は、前条に規定する軽減制度の対象費用のうち、低所得1(施行令第17条第1項第3号に該当する者をいう。以下同じ。)の者については7,500円を超える額を、低所得2(施行令第17条第1項第2号に該当する者をいう。以下同じ。)の者については1万2,300円(日中活動サービス及び通所による指定旧法施設支援の利用については7,500円)を超える額を軽減する。

2 前項の規定にかかわらず、複数の軽減サービスを軽減制度同一管理事業所において利用する場合は、当該軽減制度同一管理事業所における利用者負担額を1の事業所における利用者負担額とみなして軽減制度を適用する。

(軽減の対象者)

第7条 軽減制度の対象となる障害者等(以下「対象者」という。)は、低所得1の者又は低所得2の者のうち次に掲げる要件をすべて満たすもので、対象者が属する世帯の収入、資産等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたものとする。

(1) 対象者の属する世帯に属する者が、居住用に供する家屋、土地等日常生活を営むために必要な資産以外に活用できる資産を保有していないこと。

(2) 対象者の属する世帯に属する者の年間収入の合計額が、単身世帯にあっては150万円、世帯構成員が1人増えるごとに1人あたり50万円を加算した額以下であること。

(3) 対象者の属する世帯に属する者の預貯金等の合計額が、単身世帯にあっては350万円、世帯構成員が1人増えるごとに1人あたり100万円を加算した額以下であること。

(4) 対象者の属する世帯に属する者が、社会通念上軽減制度の対象とするには不適切と考えられる資産を保有していないこと。

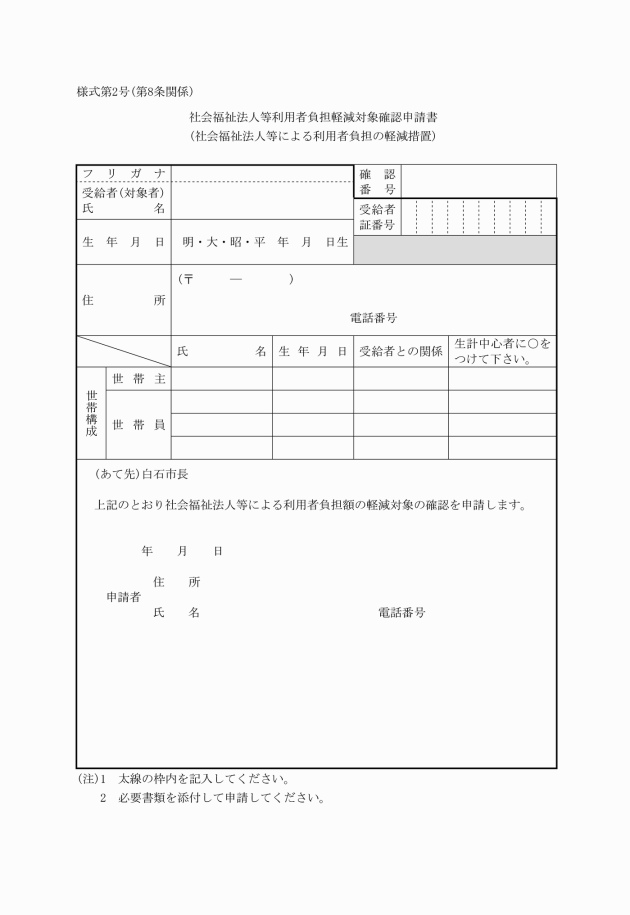

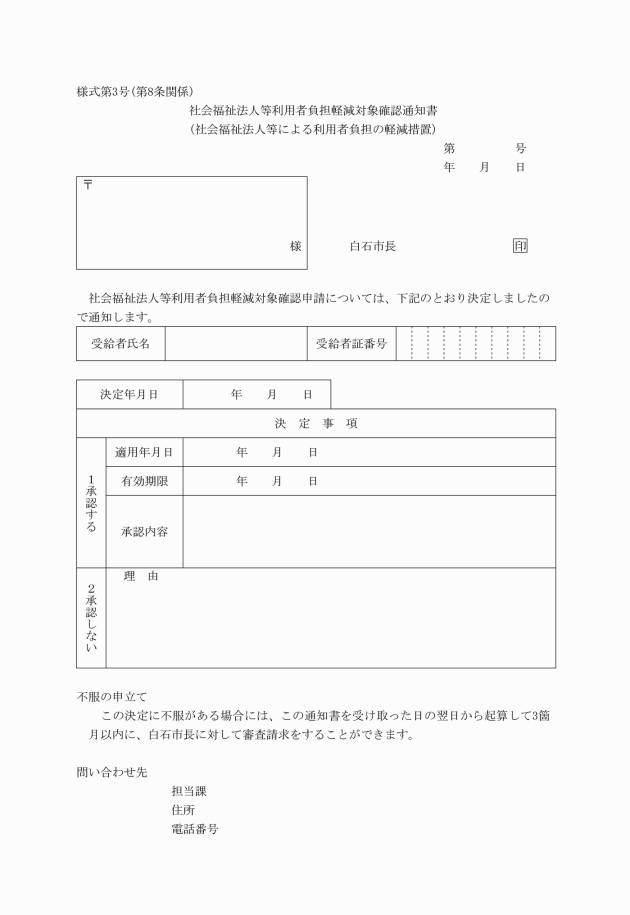

(確認の手続)

第8条 軽減制度の適用を受けようとする障害者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、軽減制度の対象者であることの確認を市長に申請しなければならない。

(1) 給与支払報告書、所得証明書、年金証書等の前年度の収入額を証明する書類

(2) 預貯金通帳、残高証明書等の預貯金等の額を証明する書類

(3) 固定資産税課納税通知書の写し、資産証明書等の一定の固定資産を保有していないことを証明する書類

3 市長は、申請者が軽減制度の対象者であると確認をしたときは、当該申請者の受給者証の社会福祉法人等による軽減措置の適用欄に、軽減制度の対象者である旨を記載するものとする。

(受給者証の提示)

第9条 前条の規定により、軽減対象者であることが確認された者(以下「軽減決定者」という。)は、軽減サービスの提供を受けようとするときは、利用する前に、当該軽減サービスの提供を行う社会福祉法人等に対し、受給者証を提示するものとする。

2 軽減決定者は、軽減サービスの提供を行う社会福祉法人等に対し、軽減された利用者負担額を支払うものとする。

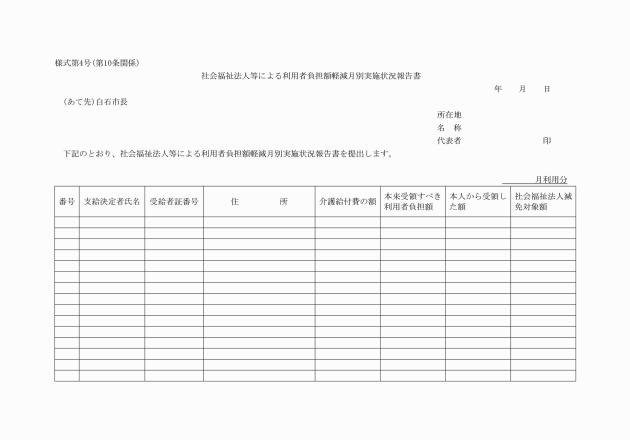

(公費助成額)

第11条 社会福祉法人等が、軽減決定者に利用者負担の軽減を行ったときの公費助成の額(個々の軽減決定者が属する全ての市町村で当該社会福祉法人等に助成する額の総額。以下「公費助成額」という。)は、次の方法で算出した額とする。

(1) 事業所における年間の軽減額が、本来受領すべき利用者負担額(軽減対象とならない者の利用者負担額を含む。以下同じ。)の100分の5以内の場合 事業所における年間の軽減額に2分の1を乗じた額

(2) 事業所における年間の軽減額が、本来受領すべき利用者負担額の100分の5を超える場合 次の額の合計額

ア 本来受領すべき利用者負担額の100分の5に2分の1を乗じた額

イ 事業所における年間の軽減額から本来受領すべき利用者負担額に100分の5を乗じた額を控除した額に4分の3を乗じた額

市の補助額=事業所単位で算定された公費助成額×市の軽減決定者の年間の軽減額の合計額/事業所における年間の軽減額

2 前項の規定による補助金の額の算定は、事業所を単位として行うものとする。この場合において、軽減制度同一管理事業所であっても当該軽減制度同一管理事業所を構成する事業所ごとに行うものとする。

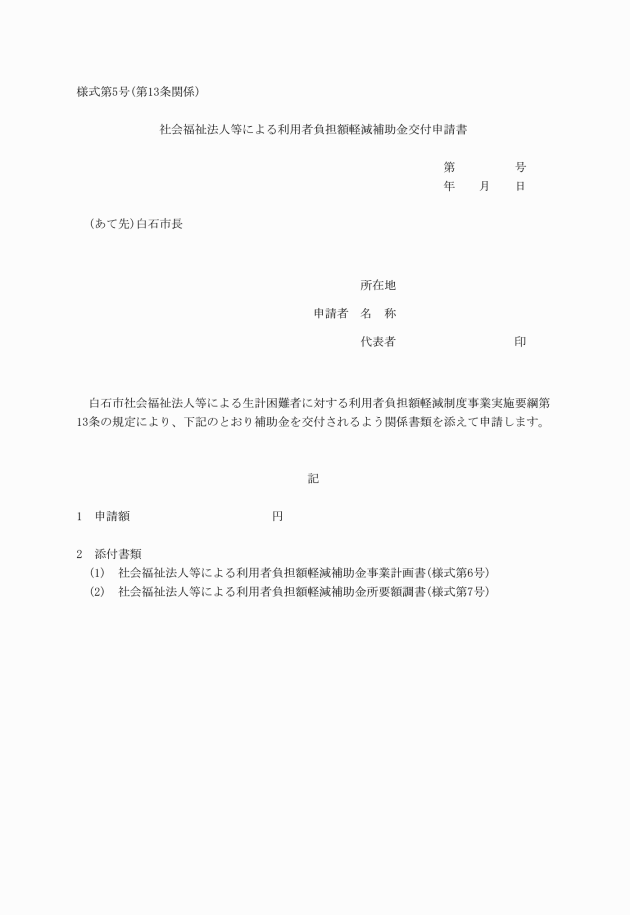

(補助金の交付申請)

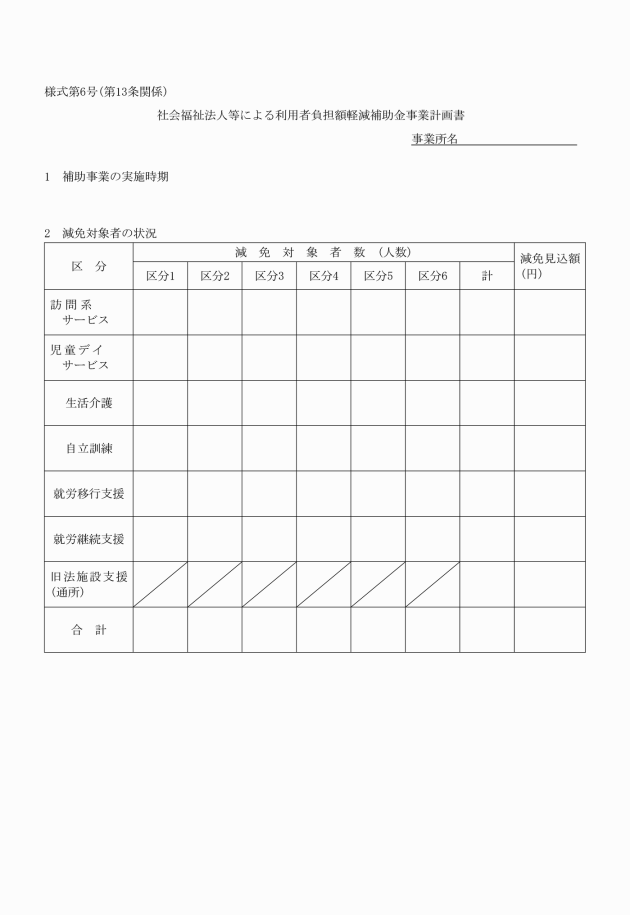

第13条 補助金の交付を受けようとする補助事業対象者は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金交付申請書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金事業計画書(様式第6号)

(2) 社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金所要額調書(様式第7号)

(補助金の交付決定)

第14条 第13条の規定による補助金の交付の決定の通知は、補助金交付指令書によるものとする。

(補助金の実績報告)

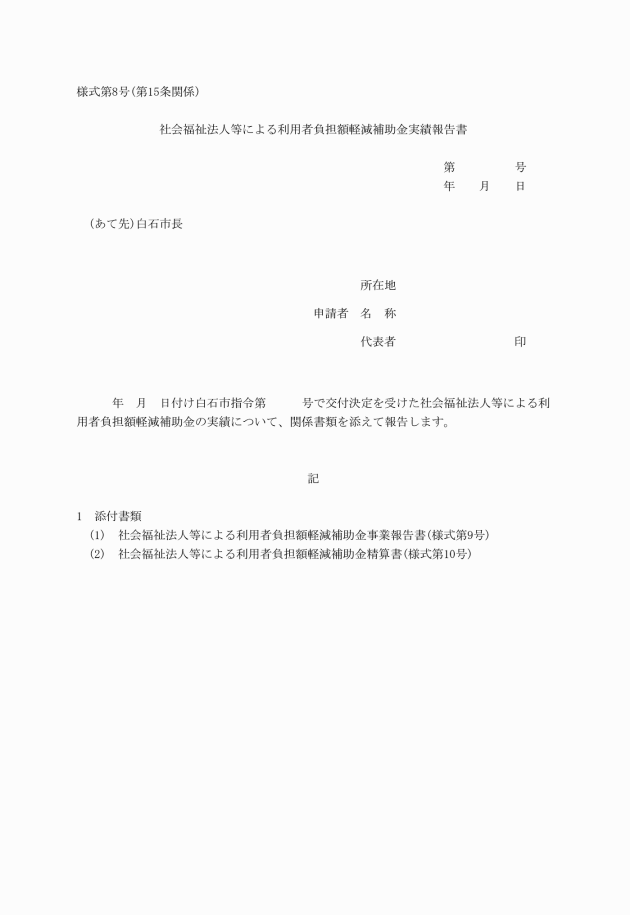

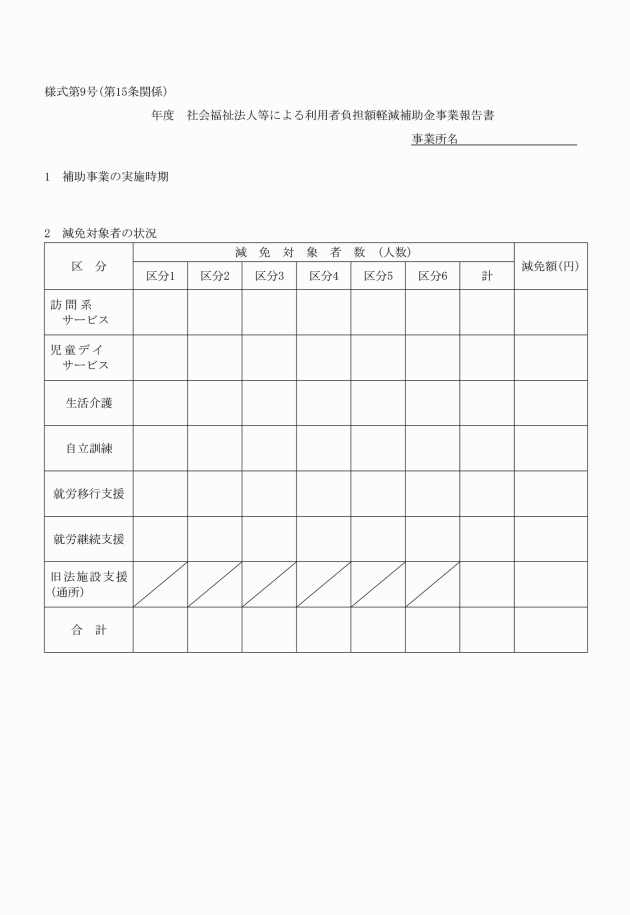

第15条 補助事業を完了したときの実績報告書は、様式第8号によるものとし、次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金事業報告書(様式第9号)

(2) 社会福祉法人等による利用者負担額軽減補助金精算書(様式第10号)

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、前条の報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第17条 市長は、軽減決定者が偽りその他の不正の行為によってこの要綱による利用者負担の軽減を受けたときは、当該軽減を行った社会福祉法人等と協議のうえ、当該軽減決定者に対して、軽減を受けた額の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成25年3月29日告示第55号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月3日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の白石市保育園休日保育実施要綱、第3条の規定による改正前の白石市私立認可外保育園保育料助成金交付要綱、第4条の規定による改正前の白石市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の特別障害者手当等事務取扱要綱、第6条の規定による改正前の白石市在宅老人等紙おむつ給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白石市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白石市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白石市障害者等意思疎通支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白石市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第11条の規定による改正前の白石市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の白石市介護保険給付制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の白石市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者に係る指定等の基準要綱及び第14条の規定による改正前の白石市未熟児養育医療事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。