○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和2年3月23日

規則第18号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年白石市規則第4号)の全部を改正する。

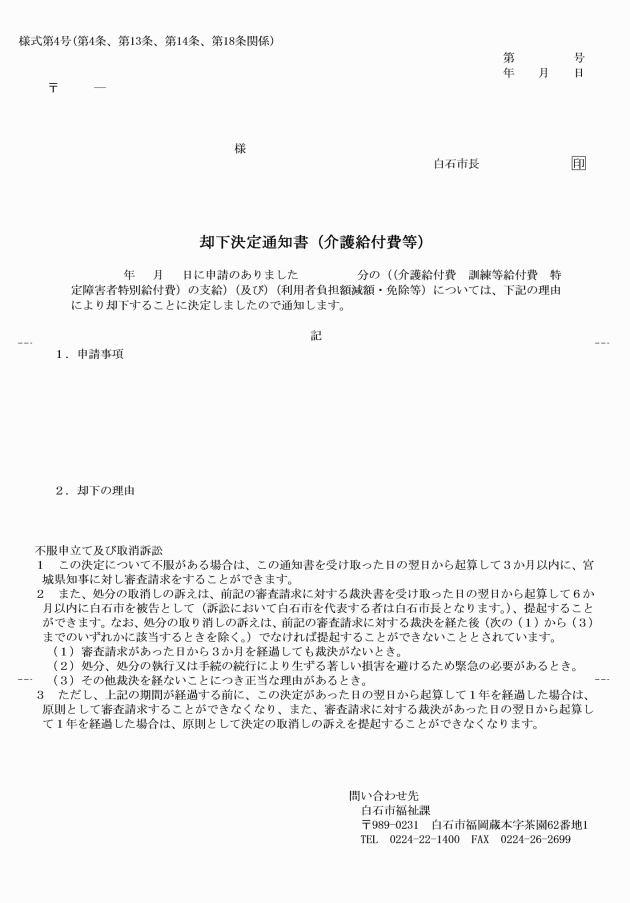

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

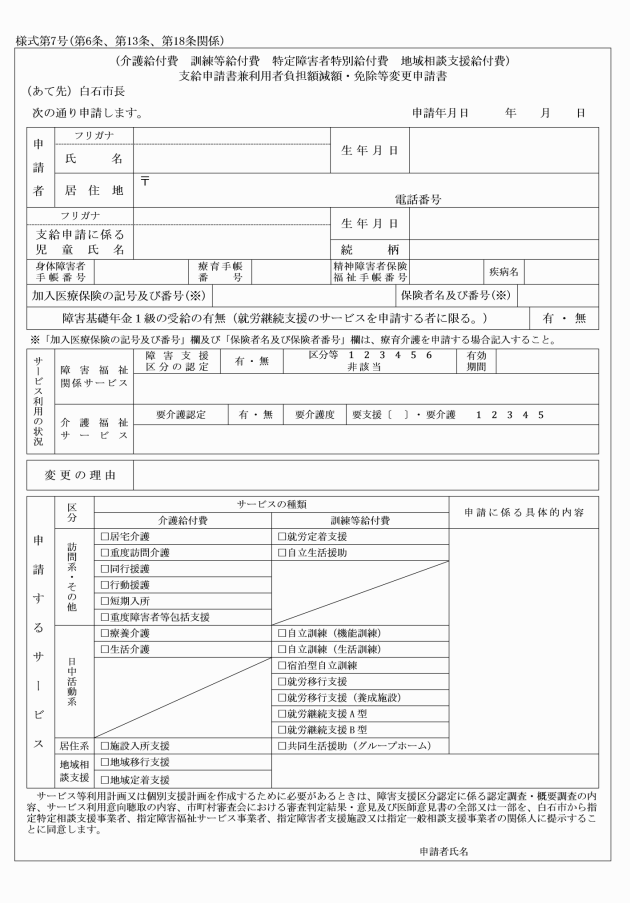

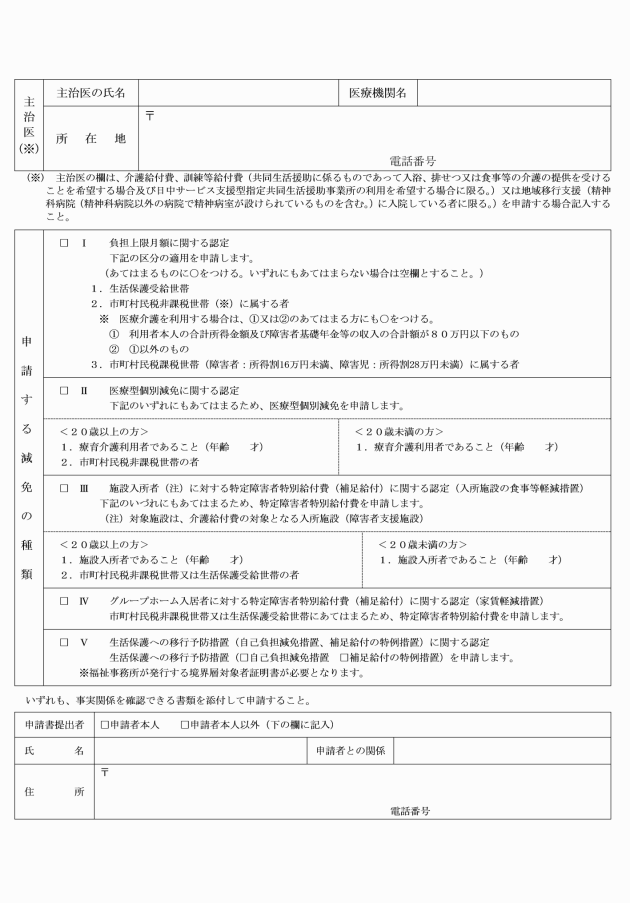

(介護給付費及び訓練等給付費の支給の申請)

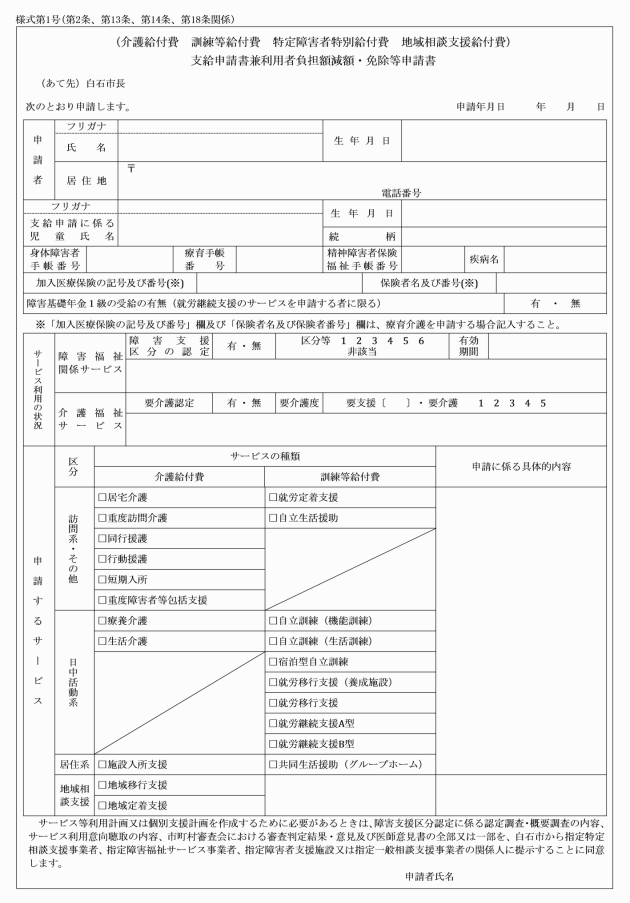

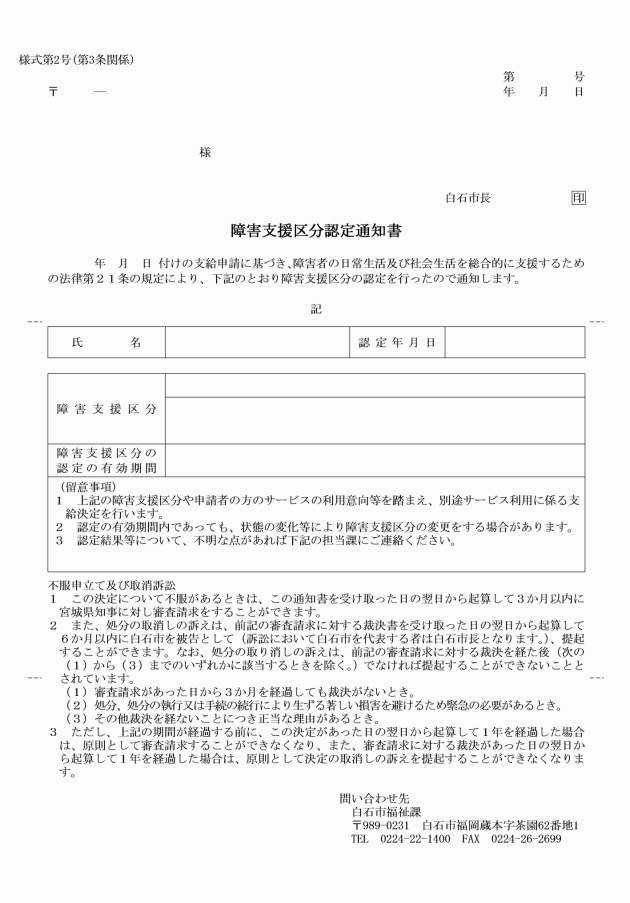

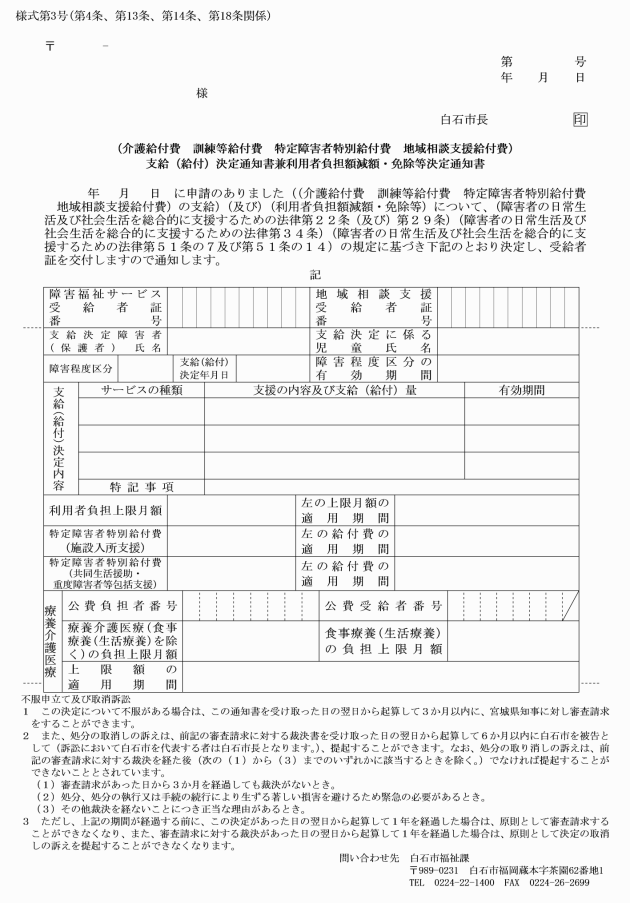

第2条 省令第7条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定通知)

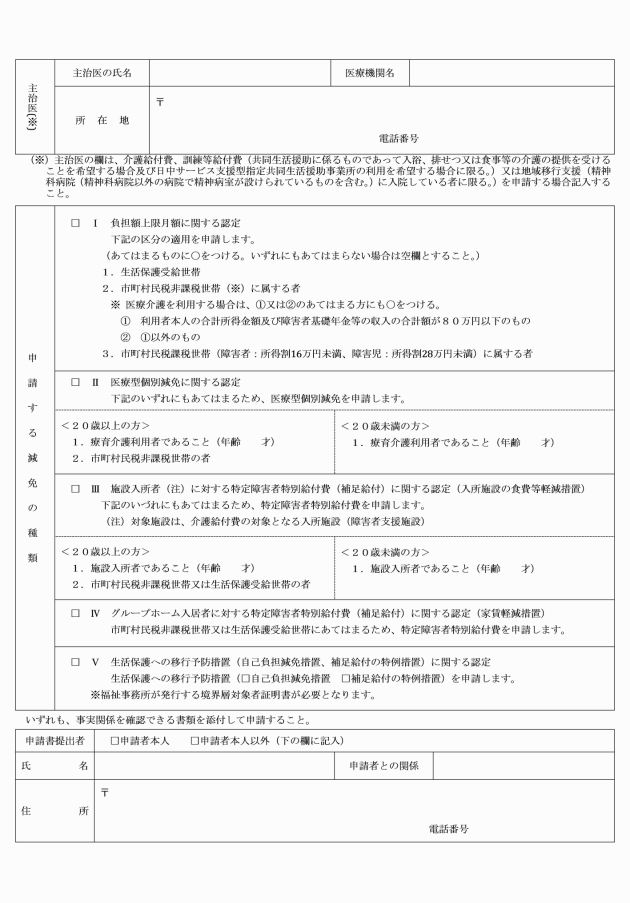

第3条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

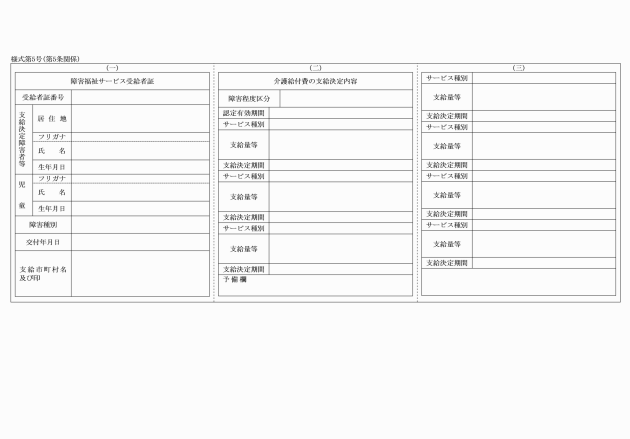

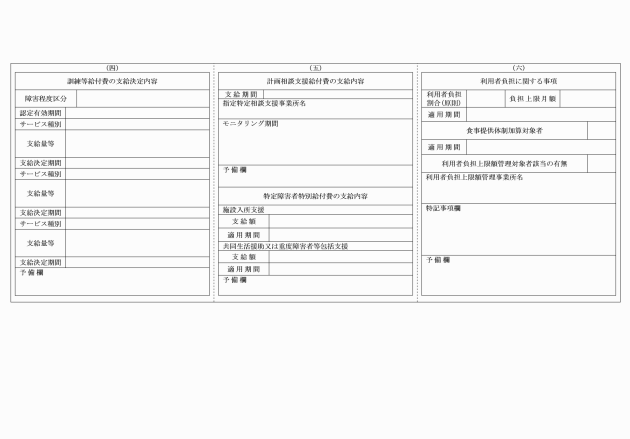

(障害福祉サービス受給者証の交付)

第5条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)とする。

(介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の変更)

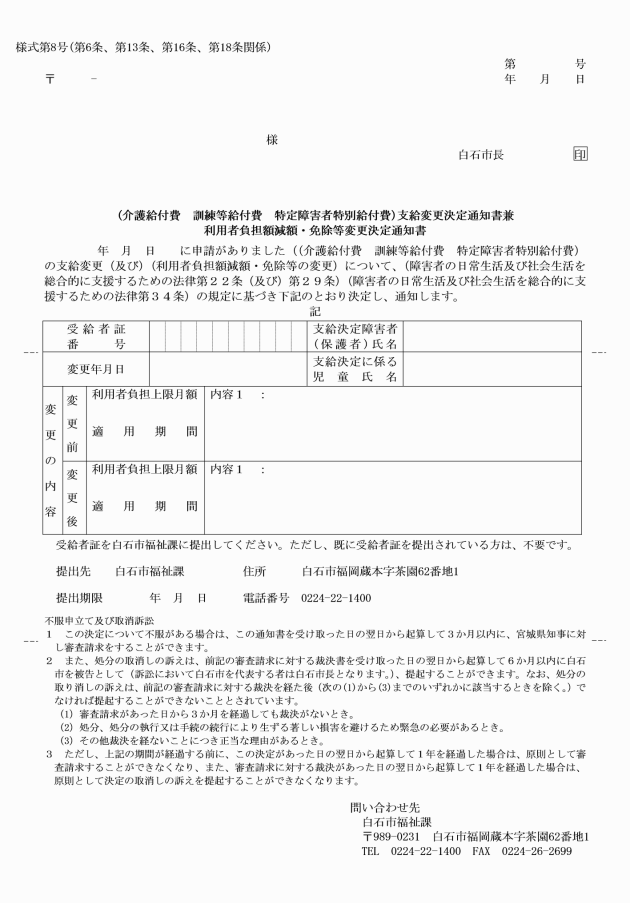

第6条 省令第17条の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

2 省令第18条第1項の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の変更の通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

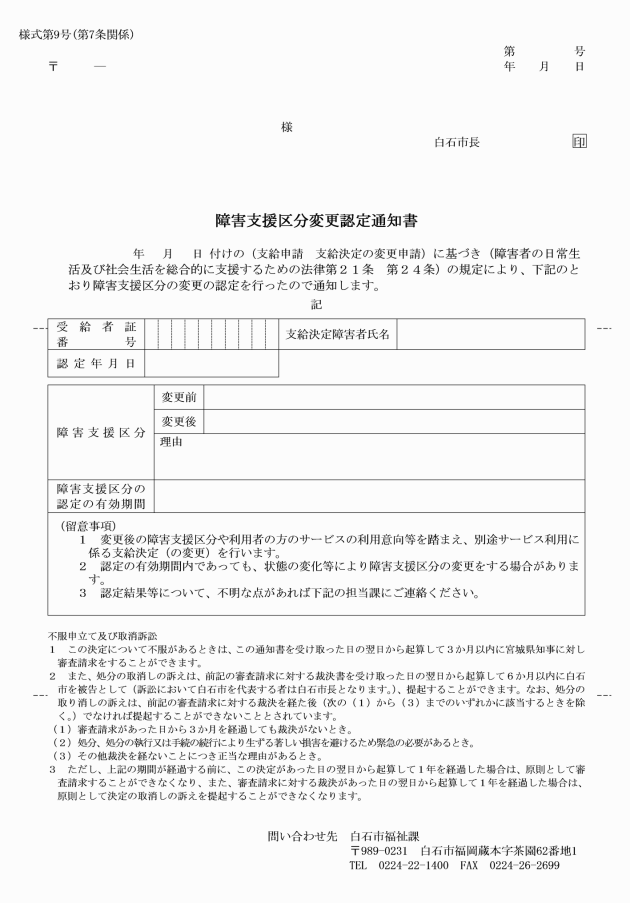

(障害支援区分の変更の認定通知)

第7条 政令第13条の規定による障害支援区分の変更の認定に係る通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。

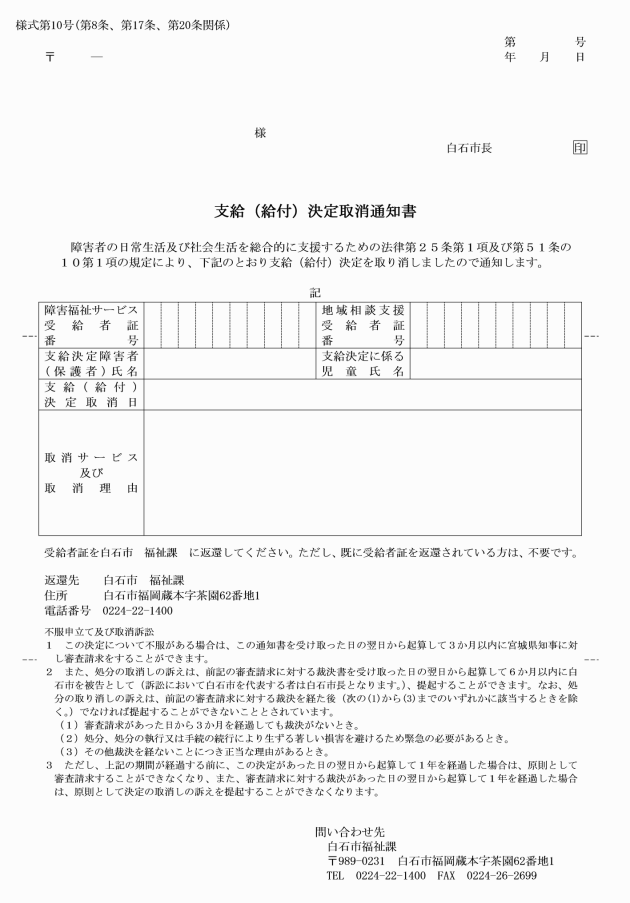

(介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の取消しに係る通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

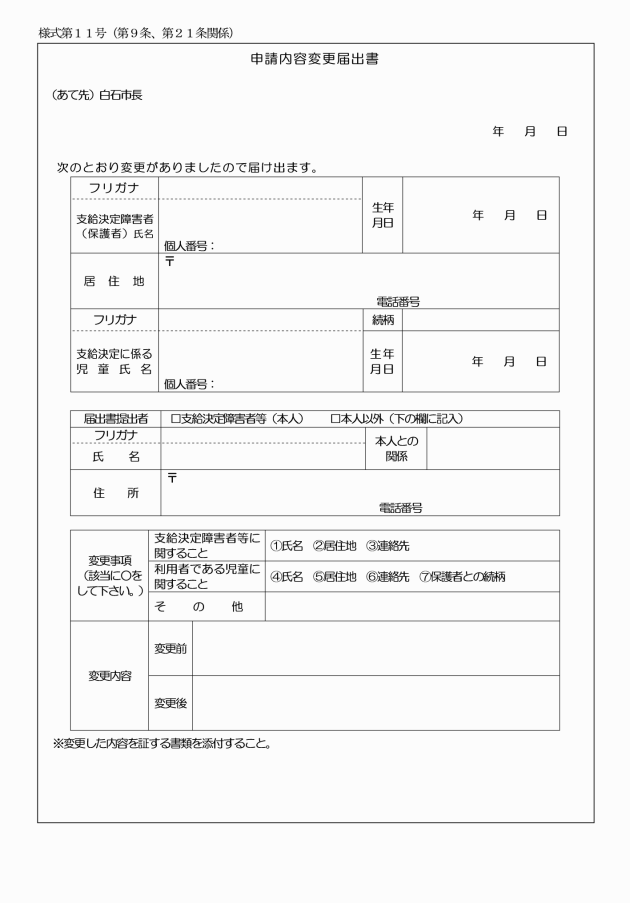

(介護給付費及び訓練等給付費の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

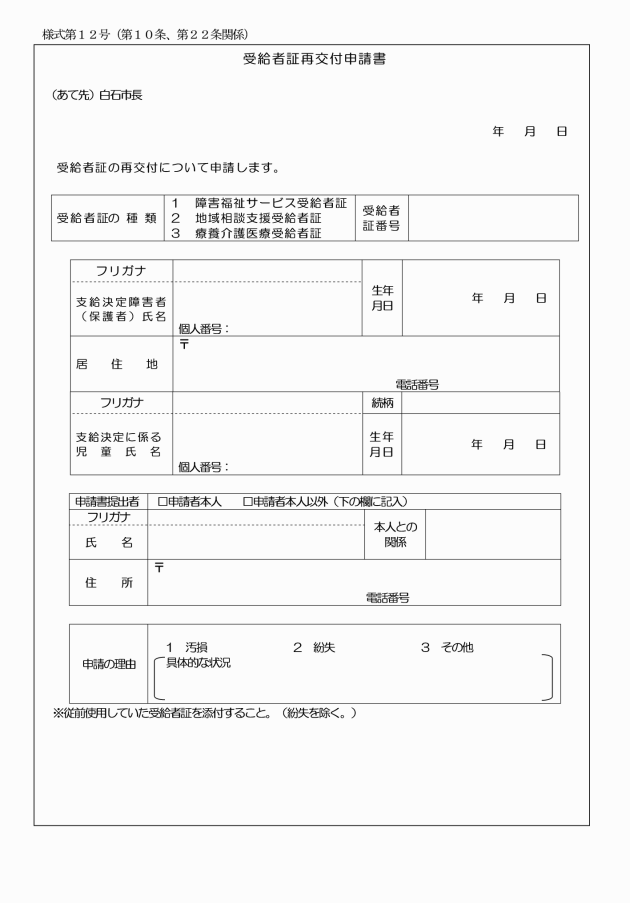

(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する障害福祉サービス受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

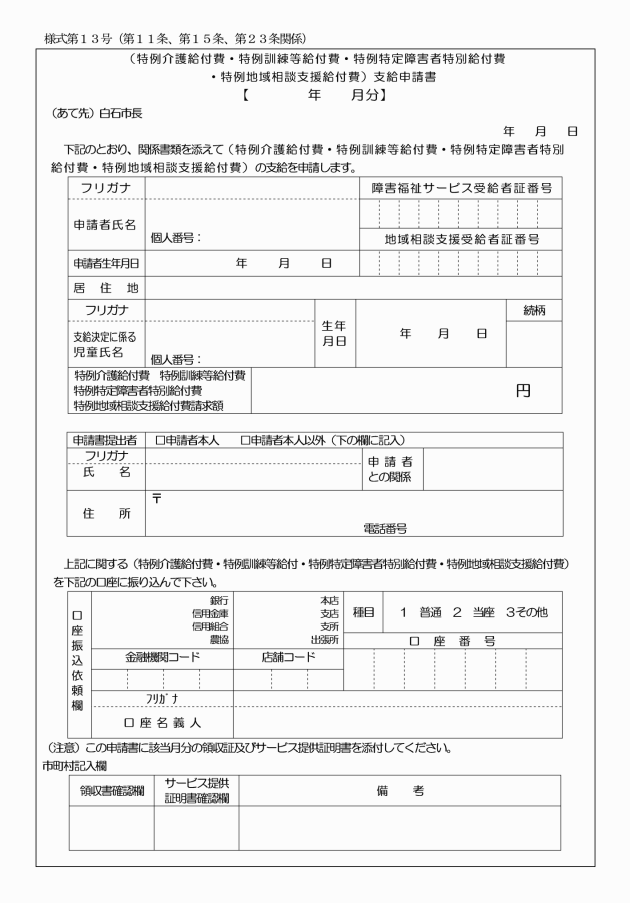

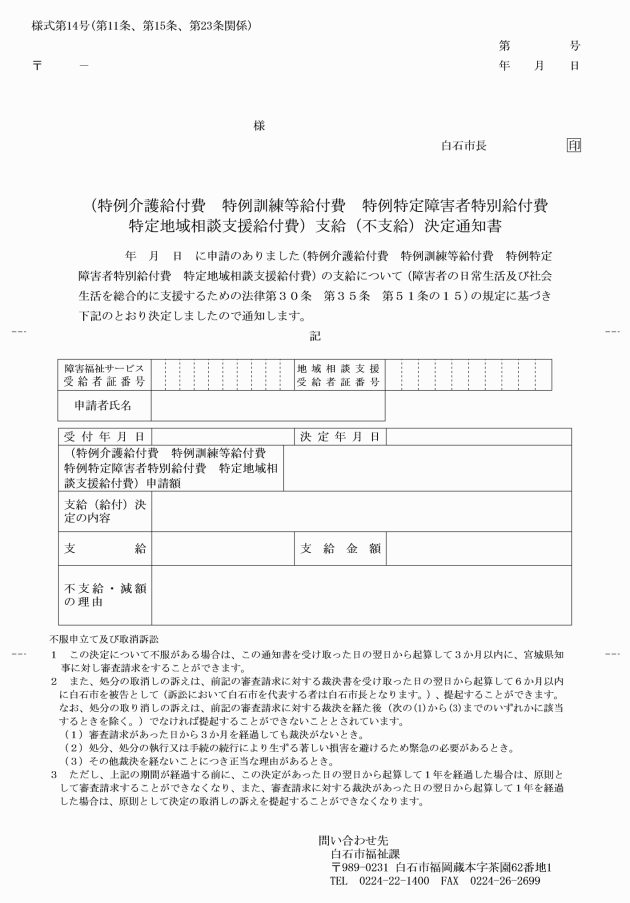

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給の申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に規定する基準額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の額の特例の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 介護給付費等の額の特例の適用については、別表に定めるところによる。

4 介護給付費等の額の特例の支給決定の変更申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

5 省令第18条第1項の規定による介護給付費等の額の特例の支給決定変更通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

6 第2項の規定により介護給付費等の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

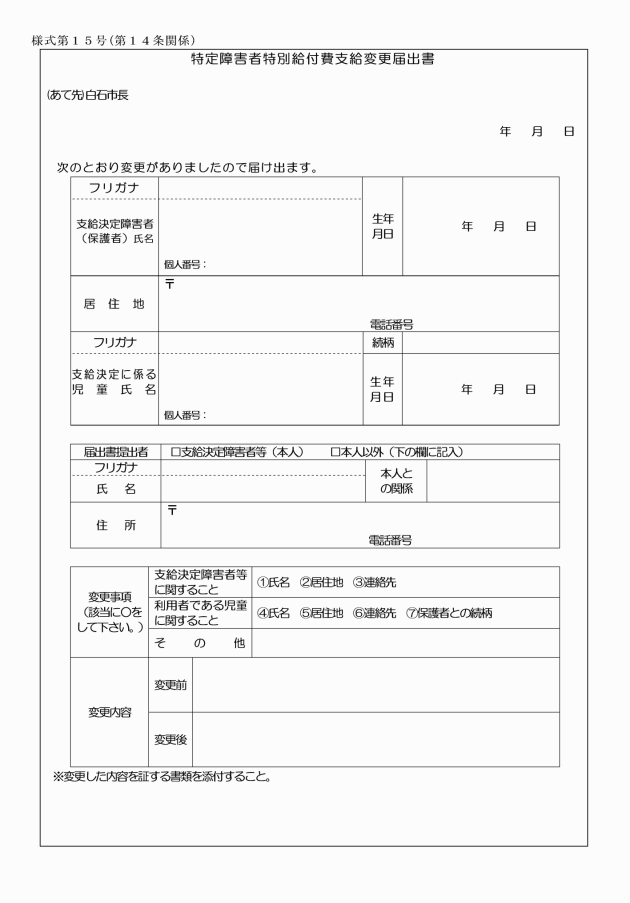

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第14条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

3 省令第34条の3第4項に規定する届出は、特定障害者特別給付費支給変更届出書(様式第15号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給)

第15条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)

第16条 省令第34条の5第1項の規定による特定障害者特別給付費の額の変更の通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給取消し通知)

第17条 省令第34条の6第2項の規定による特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(地域相談支援給付の申請等)

第18条 省令第34の31第1項に規定する地域相談支援給付の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

3 省令第34条の44に規定する地域相談支援給付費の支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

4 省令第34条の45第1項の規定による地域相談支援給付費の支給決定変更通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

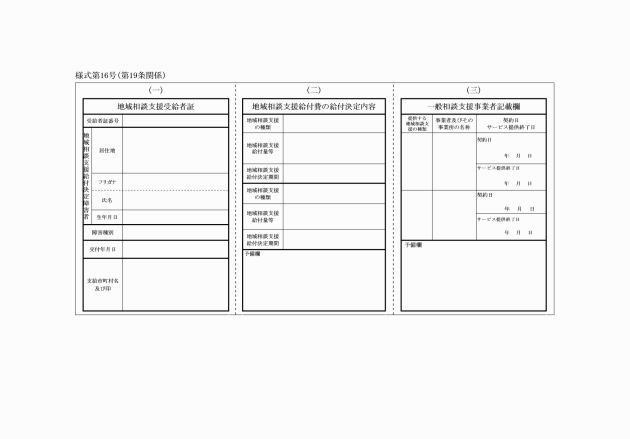

(地域相談支援受給者証の交付)

第19条 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第16号)とする。

(地域相談支援給付費の支給取消し通知)

第20条 市長は、法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により申請者に通知するのとする。

(地域相談支援給付費の申請内容の変更の届出)

第21条 省令第34条の48第1項に規定する地域相談支援給付費の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給)

第23条 省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

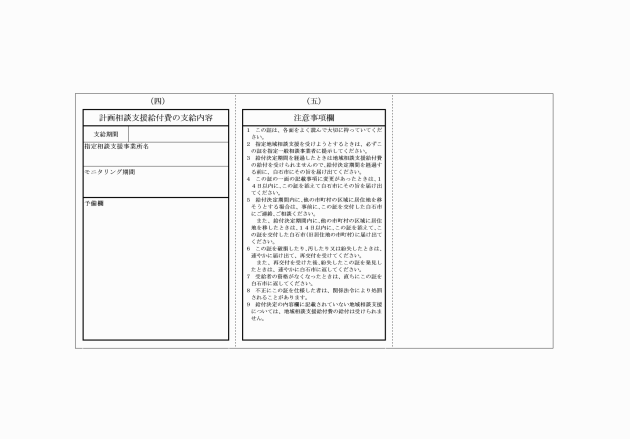

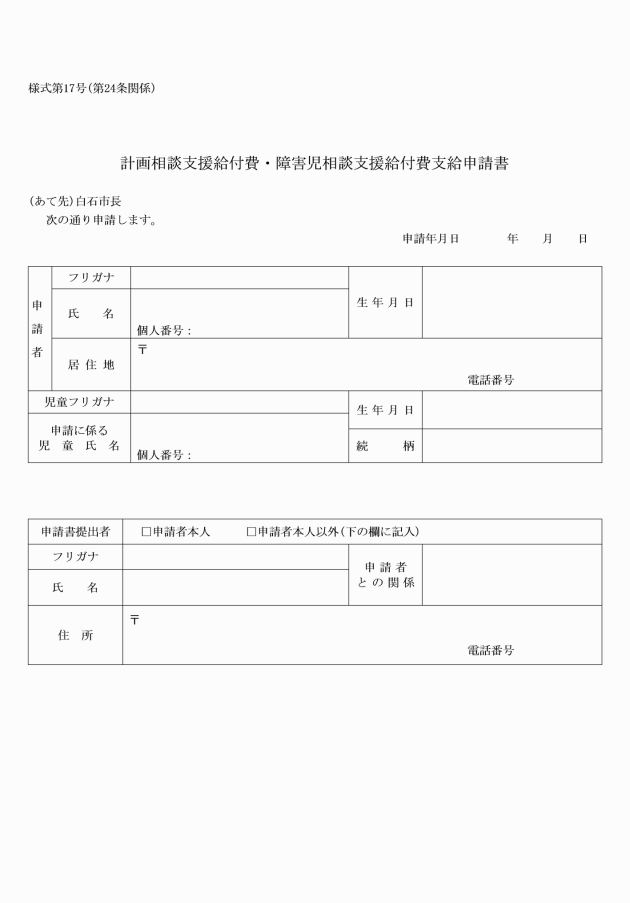

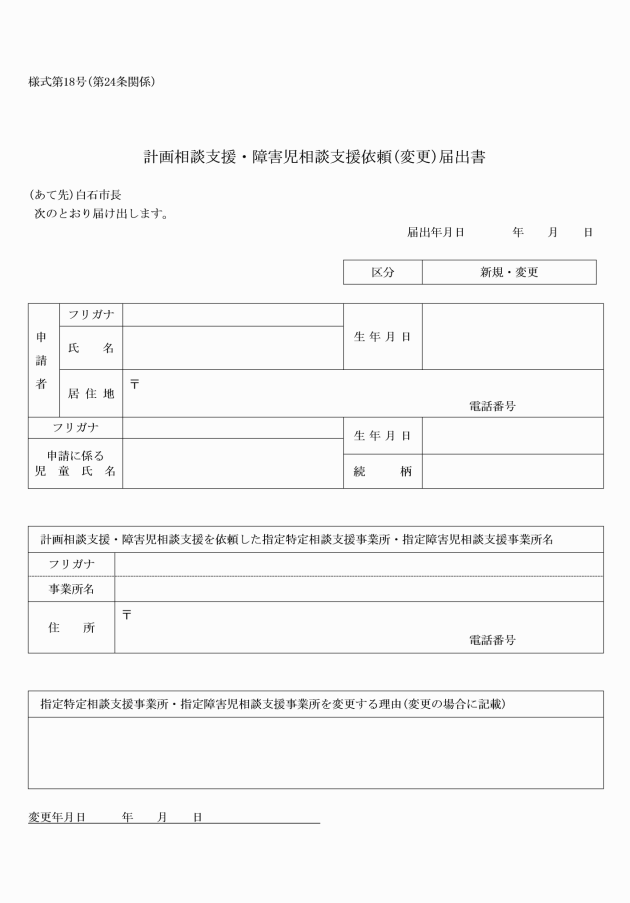

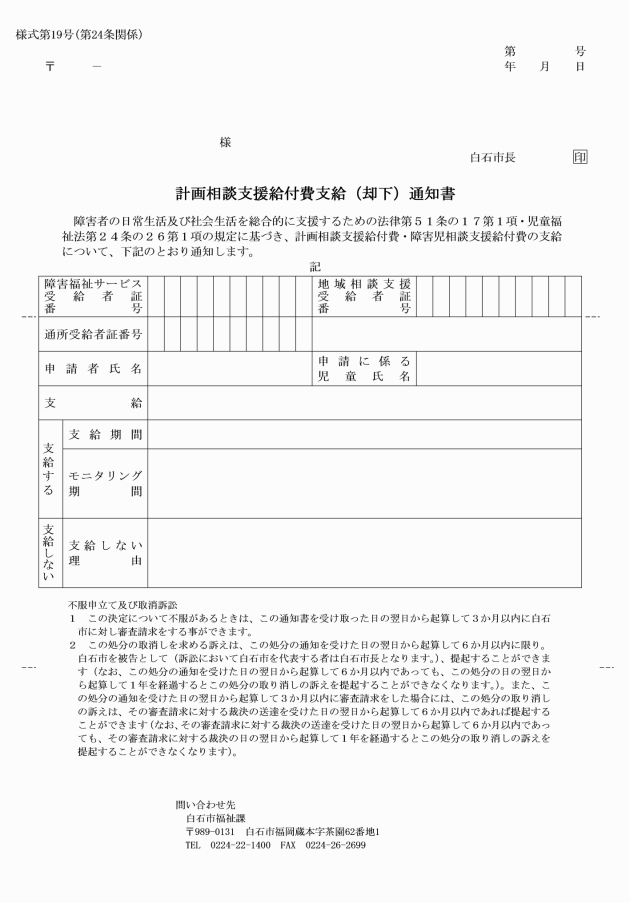

(計画相談支援給付費の支給)

第24条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

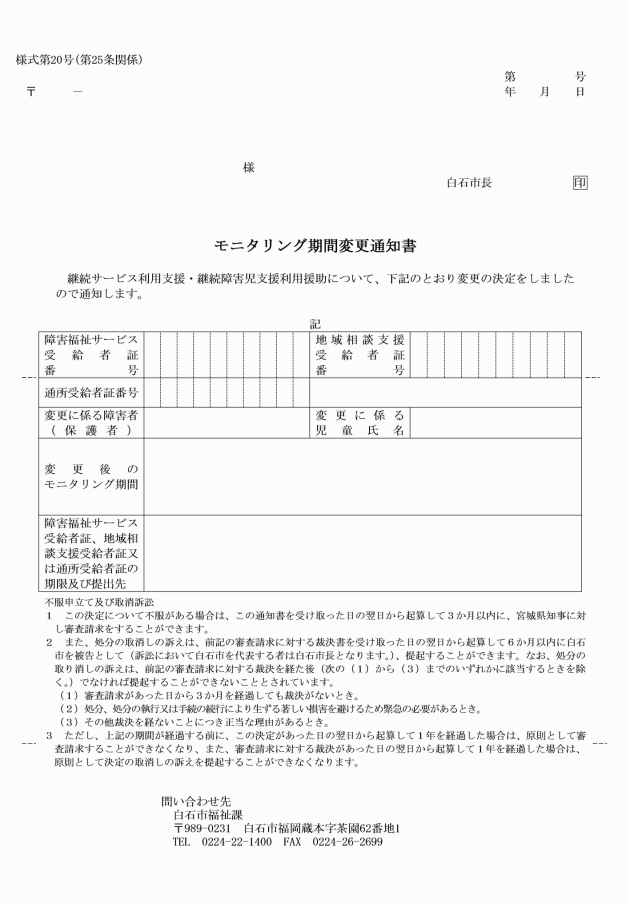

(モニタリング期間の変更)

第25条 市長は、省令第6条の16に規定にする標準期間を勘案して、必要と認める期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により当該変更決定に係る支給決定を受けた者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

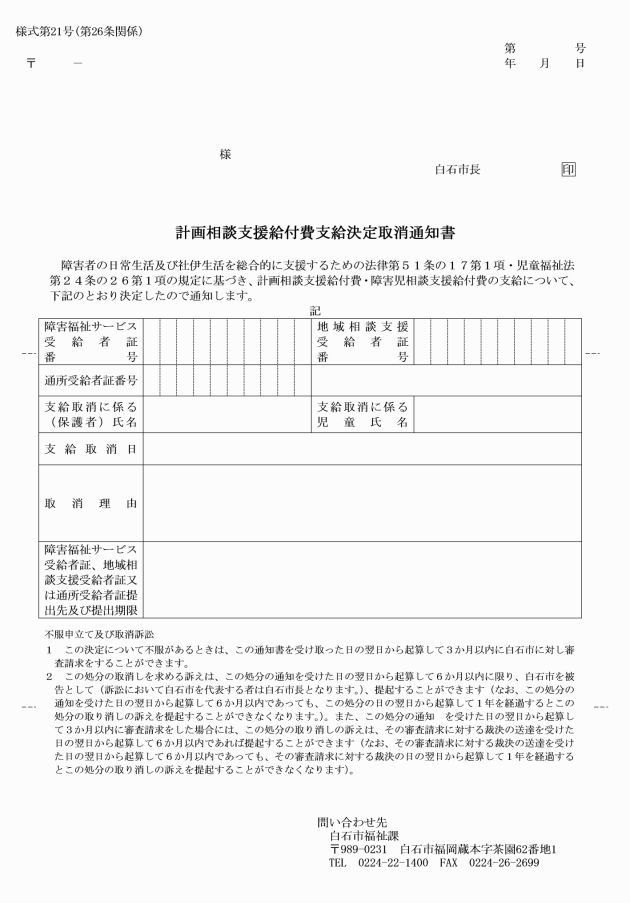

第26条 省令第34条の55第2項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第21号)によるものとする。

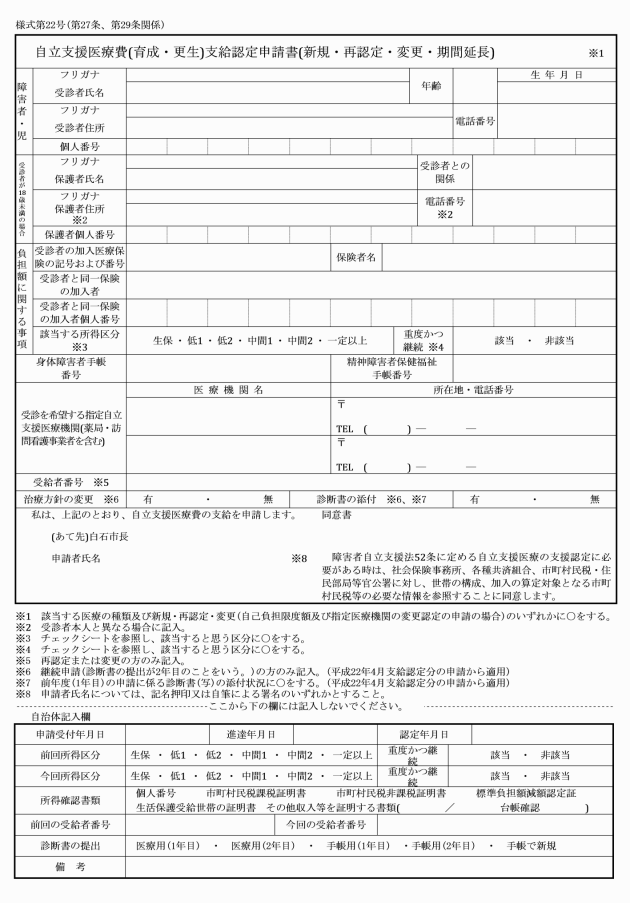

(1) 省令第36条第1号の規定による育成医療(以下「育成医療」という。)の申請 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・期間延長)(様式第22号)

(2) 省令第36条第2号の規定による更生医療(以下「更生医療」という。)の申請 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・期間延長)(様式第22号)

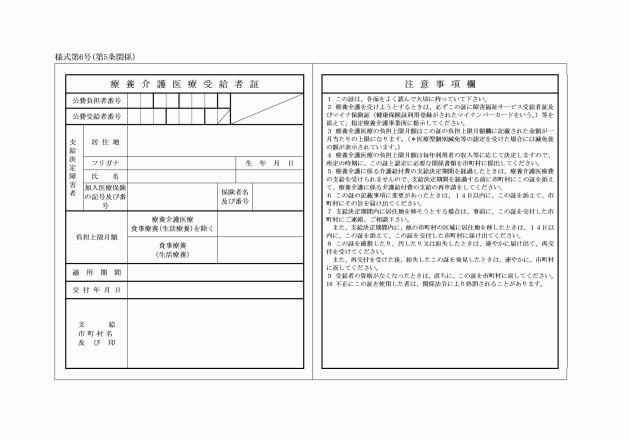

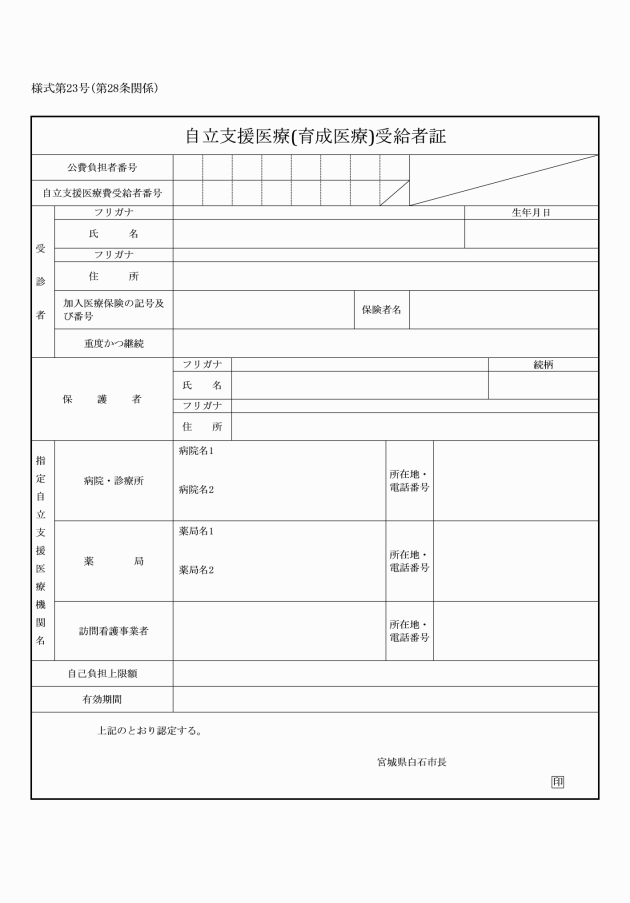

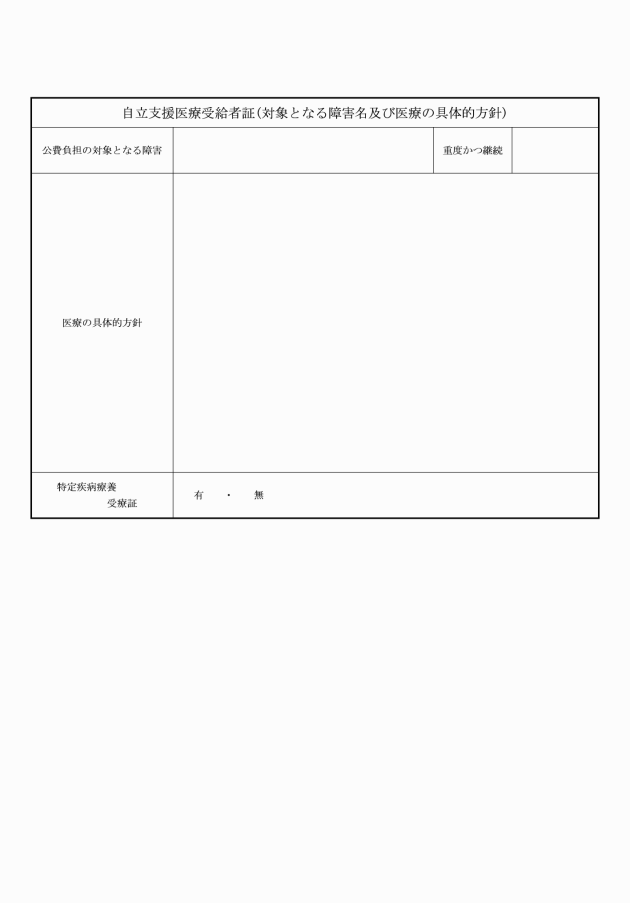

(1) 育成医療 自立支援医療(育成医療)受給者証(様式第23号)

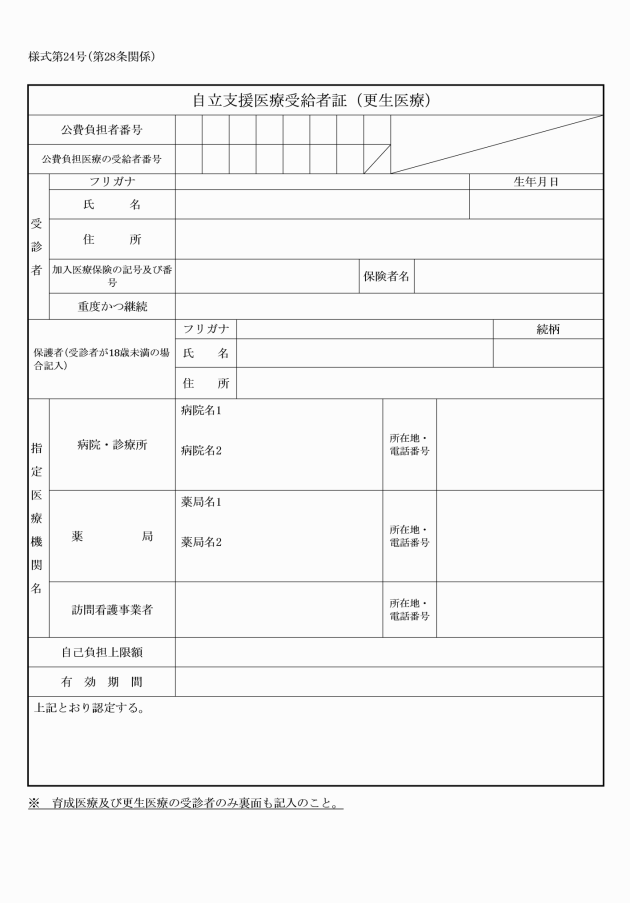

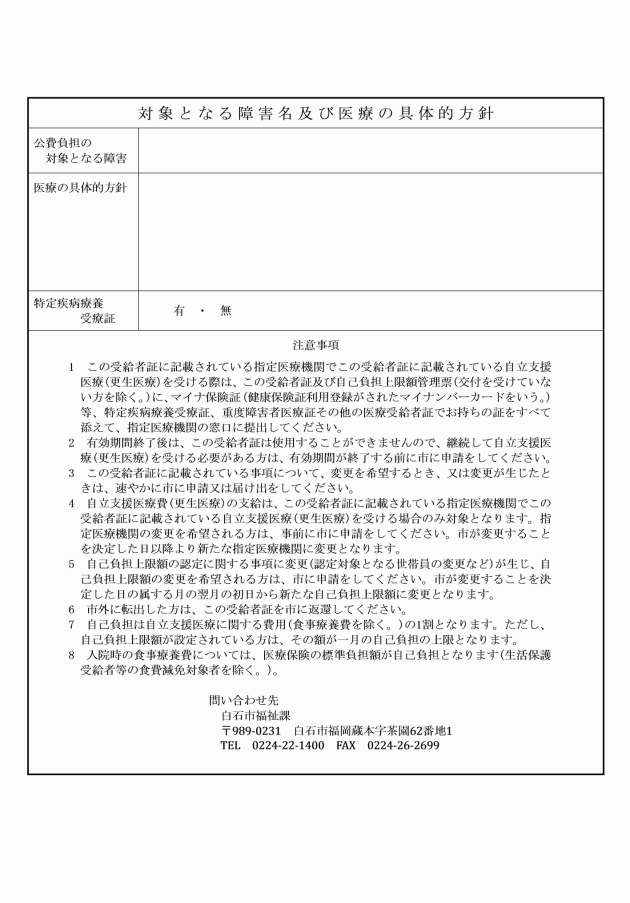

(2) 更生医療 自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第24号)

(1) 育成医療の変更の申請 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・期間延長)(様式第22号)

(2) 更生医療の変更の申請 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更・期間延長)(様式第22号)

(自立支援医療費に係る申請内容の変更の届出)

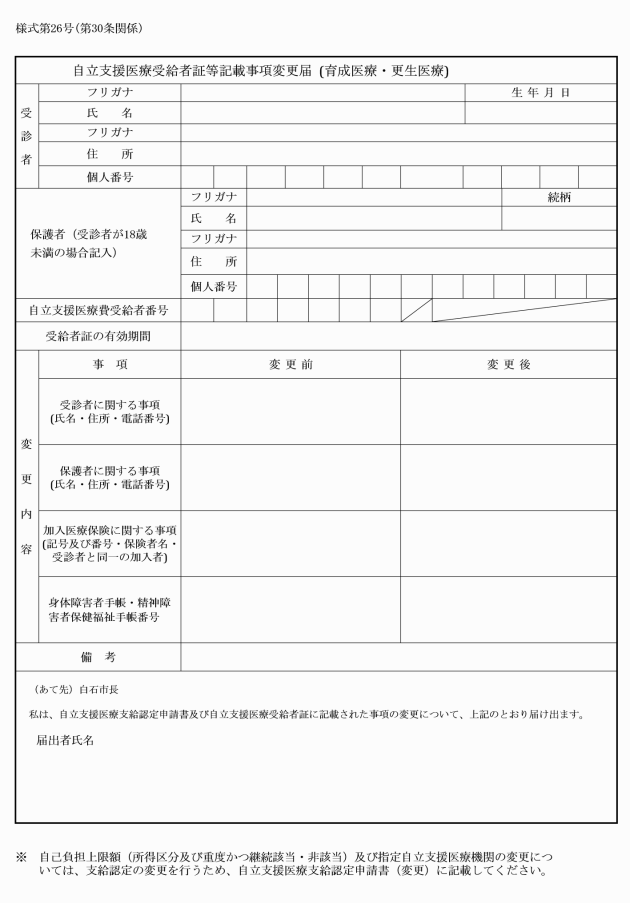

第30条 省令第47条第1項に規定する自立支援医療費に係る申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第26号)によるものとする。

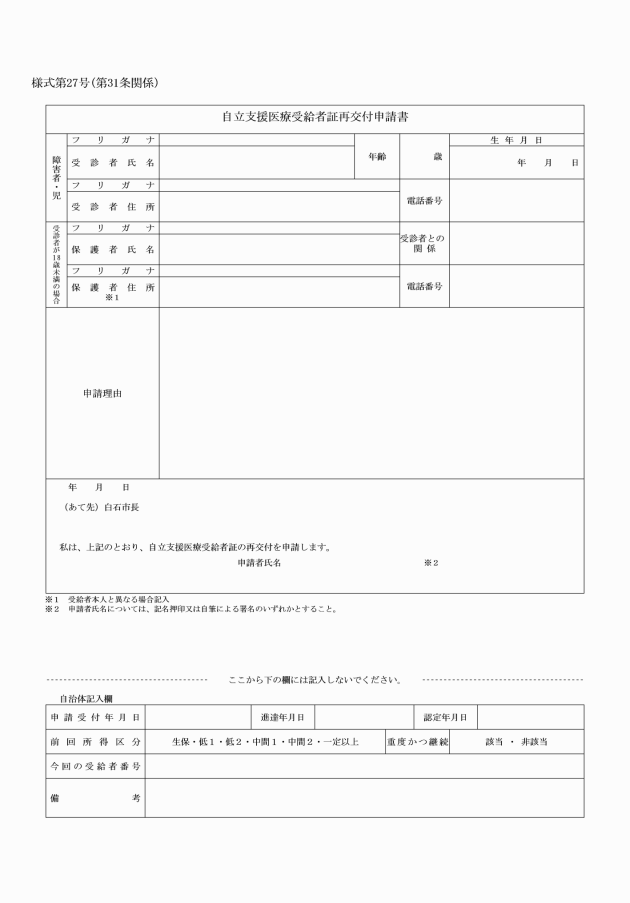

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第31条 省令第48条第1項に規定する自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

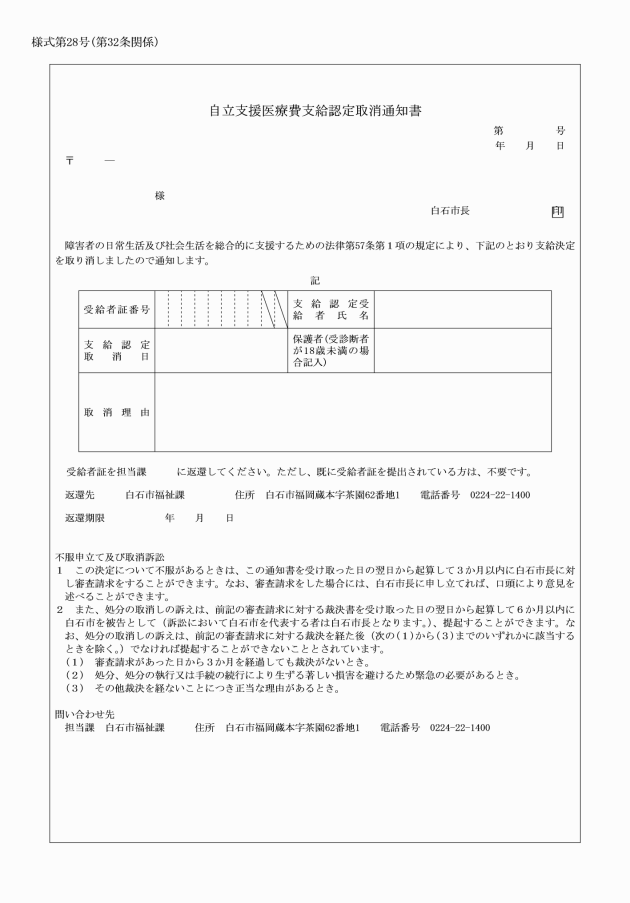

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第32条 省令第49条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。

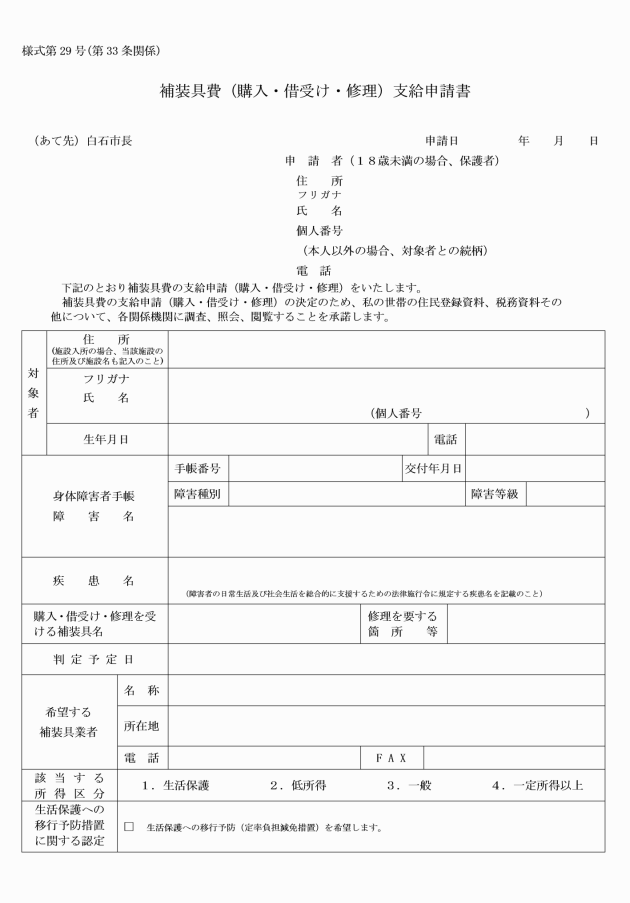

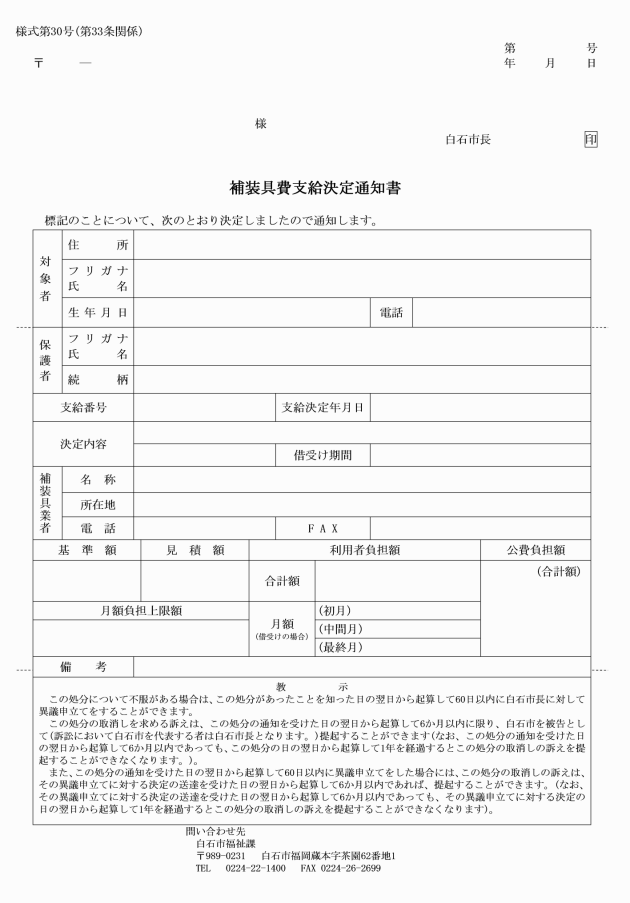

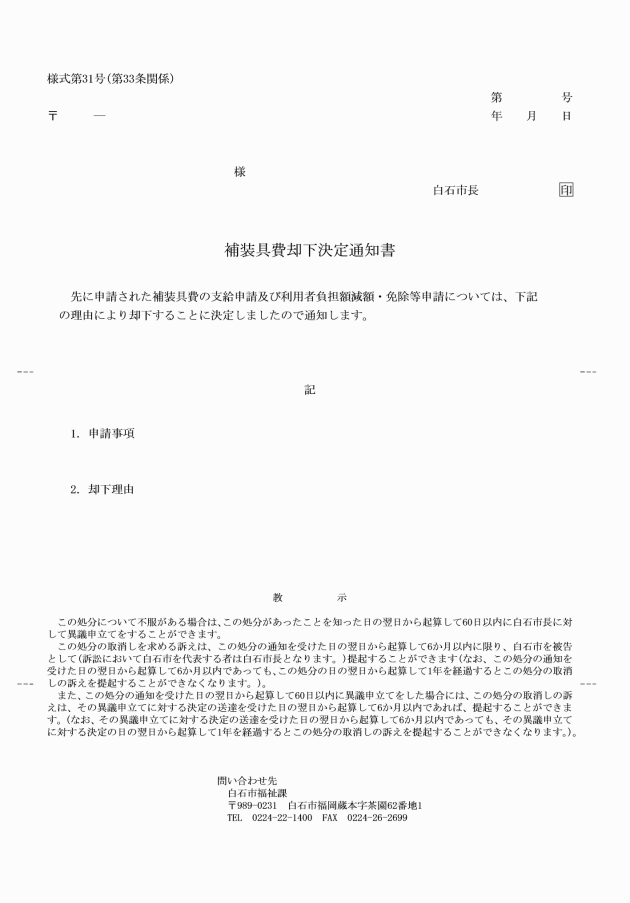

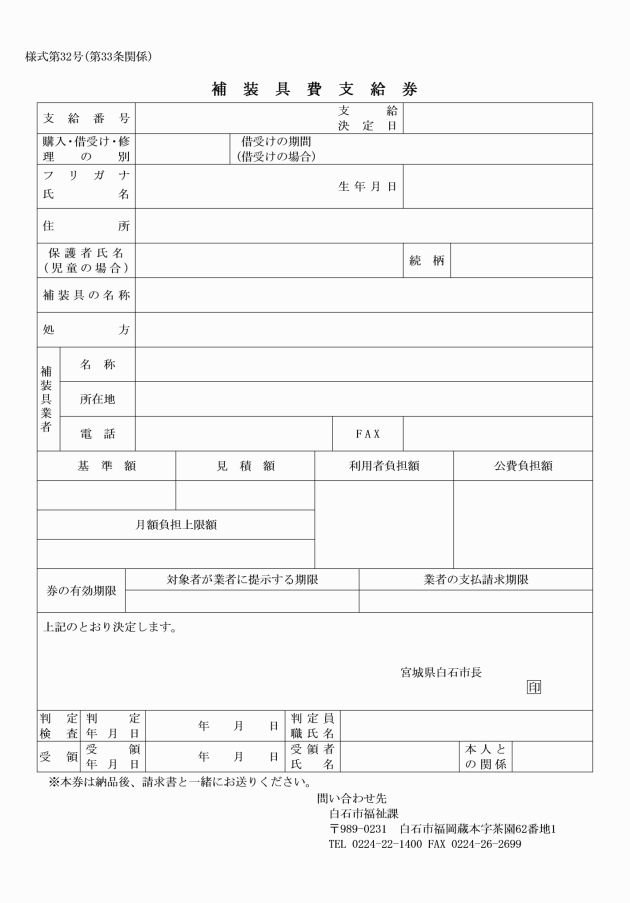

(補装具費の支給)

第33条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第29号)によるものとする。

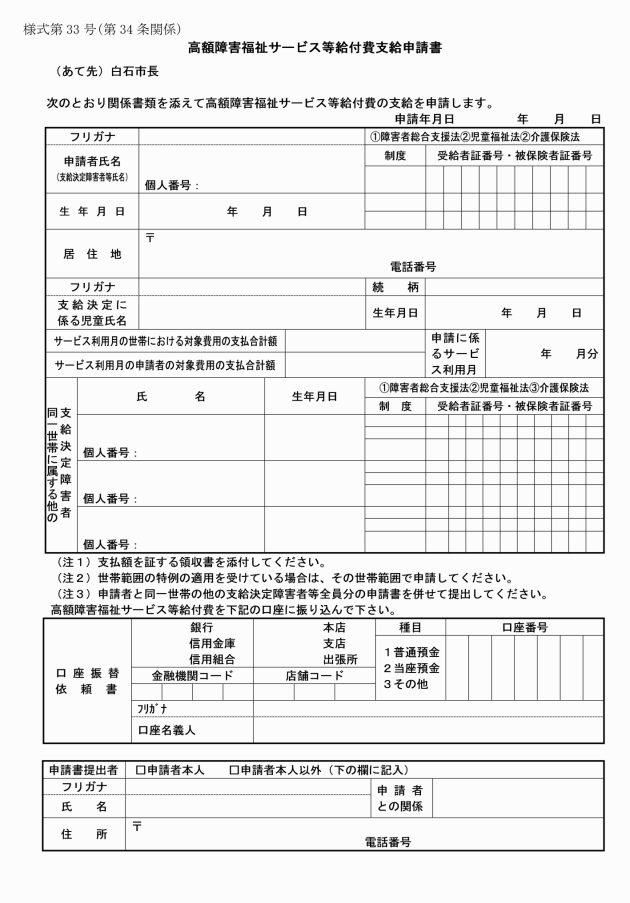

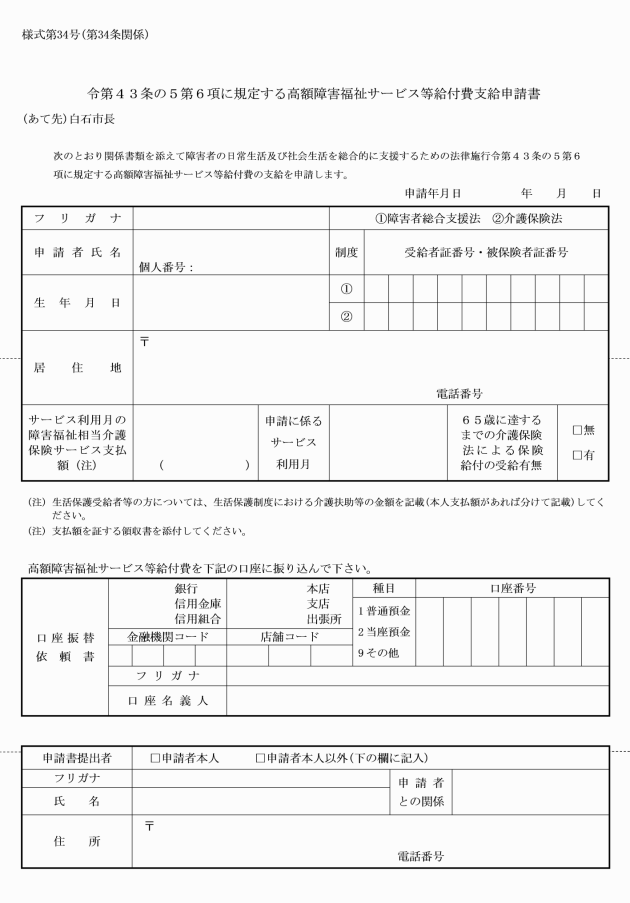

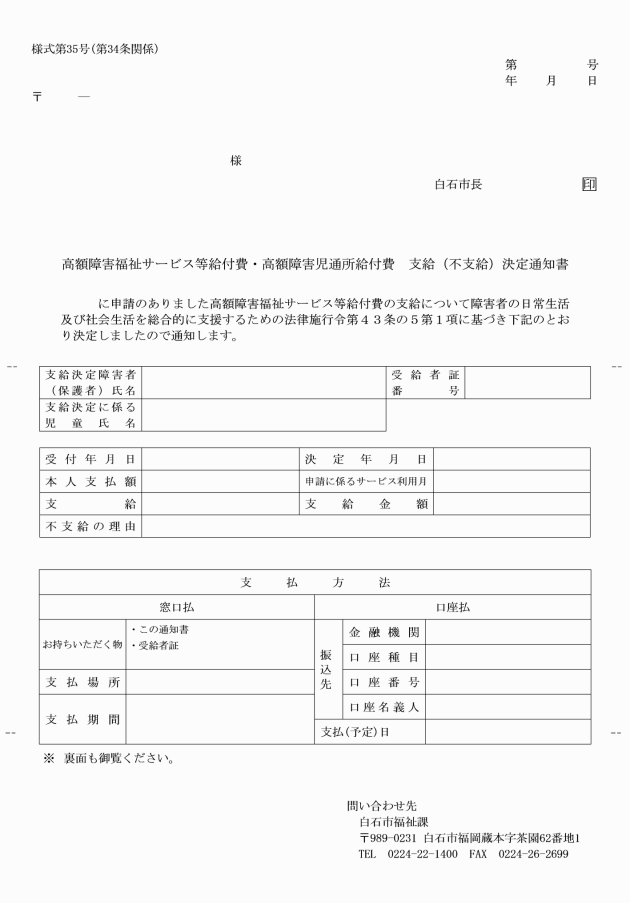

(高額障害福祉サービス等給付費の支給)

第34条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第33号)によるものとする。

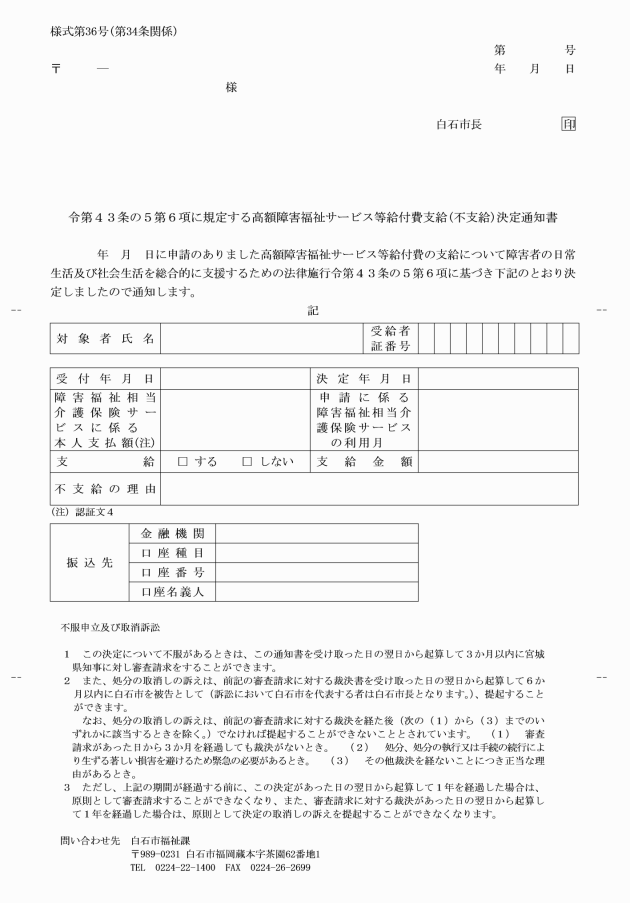

2 省令第65条の9の2第3項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号)によるものとする。

(委任)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月5日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年3月11日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年5月11日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により調製された様式類で、現に残存するものについては、当分の間、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

区分 | 特例の対象となる特別の事情 | 介護給付費等の支給の割合 | 特例の適用 |

省令第32条第1号に該当する場合 | 1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等の財産」という。)について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)の住宅等の財産の価格の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が600万円以下である場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、サービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。 | 当該災害を受けた日以後において支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 | |

(1) 損害金額が住宅等の財産の価格の10分の5以上で、合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 100分の100 | ||

(2) 損害金額が住宅等の財産の価格の10分の5以上で、合計所得金額が450万円以下であるとき。 | 100分の95 | ||

(3) 損害金額が住宅等の財産の価格の10分の5以上で、合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 100分の92.5 | ||

(4) 損害金額が住宅等の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 100分の95 | ||

(5) 損害金額が住宅等の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が450万円以下であるとき。 | 100分の92.5 | ||

(6) 損害金額が住宅等の財産の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が450万円を超えるとき。 | 100分の91.25 | ||

省令第32条第2号に該当する場合 | 1 前年中の合計所得金額が250万円以下の支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合で、税法第9条の規定により、当該納付の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)のその年の合計所得金額が、次の各号のいずれかに該当し、サービスの利用者負担をすることが著しく困難と認められるとき。ただし、支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことによって相続人が受け取ることになる生命保険、退職弔慰金等については、その金額が100万円を超えるときは、その金額の2分の1をその年の合計所得金額に算入し、その金額が100万円以下のときは算入しないものとする。 | ||

(1) 皆無のとき。 | 100分の100 | ||

(2) 合計所得金額の見込額が100万円以下であるとき。 | 100分の98 | ||

(3) 合計所得金額の見込額が180万円以下であるとき。 | 100分の96 | ||

(4) 合計所得金額の見込額が250万円以下であるとき。 | 100分の94 | ||

2 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が障害者(税法第292条第1項第9号の規定による障害者をいう。)となった場合で、その者の収入が減少したことにより。利用者負担の納入が著しく困難であると認められるとき。 | 100分の99 | 当該事由の存続する期間中に支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 | |

3 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が疾病、長期間入院により、その年の合計所得金見込額が皆無とみなされる者でサービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。 | 100分の100 | ||

4 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が疾病、長期間入院により、その年の合計所得見込額が前年中の合計所得金額(合計所得金額が250万円を超える者を除く。)と比較して甚だしく減少すると認められる場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、サービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。 | |||

(1) 10分の3以下に減少する場合 | |||

ア 前年の合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 100分の100 | ||

イ 前年の合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 100分の98 | ||

ウ 前年の合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 100分の96 | ||

(2) 10分の4以下に減少する場合 | |||

ア 前年の合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 100分の98 | ||

イ 前年の合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 100分の96 | ||

ウ 前年の合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 100分の94 | ||

(3) 10分の5以下に減少する場合 | |||

ア 前年の合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 100分の96 | ||

イ 前年の合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 100分の94 | ||

ウ 前年の合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 100分の92 | ||

省令第32条第3号に該当する場合 | 1 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で市長が必要と認めた者。 | 100分の100 | 当該事由の存続する期間中に支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 |

2 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事由により、その年の合計所得金額の見込額(失業給付等を含む。)が皆無とみなされる者でサービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。 | 100分の100 | 当該事由が生じた日以後に支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 | |

3 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事由により、その年の合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が前年中の合計所得金額(合計所得金額が250万円を超える者を除く。)と比較して甚だしく減少すると認められる場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、サービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。 | 当該事由が生じた日以後に支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 | ||

(1) 10分の3以下に減少する場合 | |||

ア 前年の合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 100分の100 | ||

イ 前年の合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 100分の98 | ||

ウ 前年の合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 100分の96 | ||

(2) 10分の4以下に減少する場合 | |||

ア 前年の合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 100分の98 | ||

イ 前年の合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 100分の96 | ||

ウ 前年の合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 100分の94 | ||

(3) 10分の5以下に減少する場合 | |||

ア 前年の合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 100分の96 | ||

イ 前年の合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 100分の94 | ||

ウ 前年の合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 100分の92 | ||

省令第32条第4号に該当する場合 | 1 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由によって減少し、その損失額の合計額(農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)に次の各号のいずれかに該当し、かつ、サービスの利用者負担をすることが著しく困難であると認められるとき。 | 当該災害を受けた日以後において支給すべき当該年度の介護給付費等の支給について適用する。 | |

(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 100分の100 | ||

(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 100分の98 | ||

(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき | 100分の96 | ||

(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき | 100分の94 | ||

(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 100分の92 |