○令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る損壊家屋等の解体及び撤去を自費で実施した者に対する費用償還に関する要綱

令和4年6月20日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震により損壊した家屋等について、「令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る損壊家屋等の公費による解体及び撤去に関する要綱」に基づく公費解体を実施する前に、自らの費用負担によって解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下同じ。)を行うこと(以下「自費解体」という。)により、生活環境保全上の支障を除去した者に対して行う民法(明治29年法律第89号)第702条に基づく償還(以下「償還」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(償還の対象)

第2条 償還の対象は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるもののうち、次に掲げる家屋等(以下「損壊家屋等」という。)について実施した自費解体とする。ただし、令和4年8月31日までに、自費解体に係る業者との契約が締結されたものに限る。

(1) 令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震により損壊した個人住宅、分譲マンション又は賃貸マンション若しくは事業所等の家屋(事業の用に供するものである場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る。)であって、市長が発行する罹災証明書により被害状況が全壊、大規模半壊及び中規模半壊又は半壊の認定を受けたもの(以下「被災家屋」という。)

(2) 前号に規定する被災家屋と同一の敷地に存する門扉、塀、立木及び擁壁等であって、損壊が著しく、被災家屋と一体的に解体及び撤去を行う必要があったと市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、生活環境保全上の支障を除去するために解体及び撤去が必要であったと市長が認めるもの

(償還対象経費)

第3条 償還の対象となる経費は、損壊家屋等の自費解体に要した経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 上屋解体費

(2) 基礎部分解体費(上屋と一体的に解体したものに限る。)

(3) 附属物等撤去費(上屋と一体的に撤去したものに限る。)

(4) 工作物等撤去費(被災家屋と一体的に撤去したものに限る。)

(5) 廃棄物処理費(収集運搬及び処分に係る経費)

(6) その他市長が必要と認めた経費

2 償還は、被災家屋の地上部分及びそれに相当する部分の解体及び撤去に要した経費のみを対象とし、地下埋設物及び地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)の解体及び撤去に要した経費は対象としない。ただし、被災家屋と一体的に解体及び撤去を行う必要があったと市長が認める地下埋設物及び地下構造物の解体及び撤去に要した経費については、この限りでない。

3 被災家屋の自費解体に要した経費については、その全部を解体及び撤去した場合に限り償還の対象とし、一部のみを解体及び撤去した場合は対象としない。

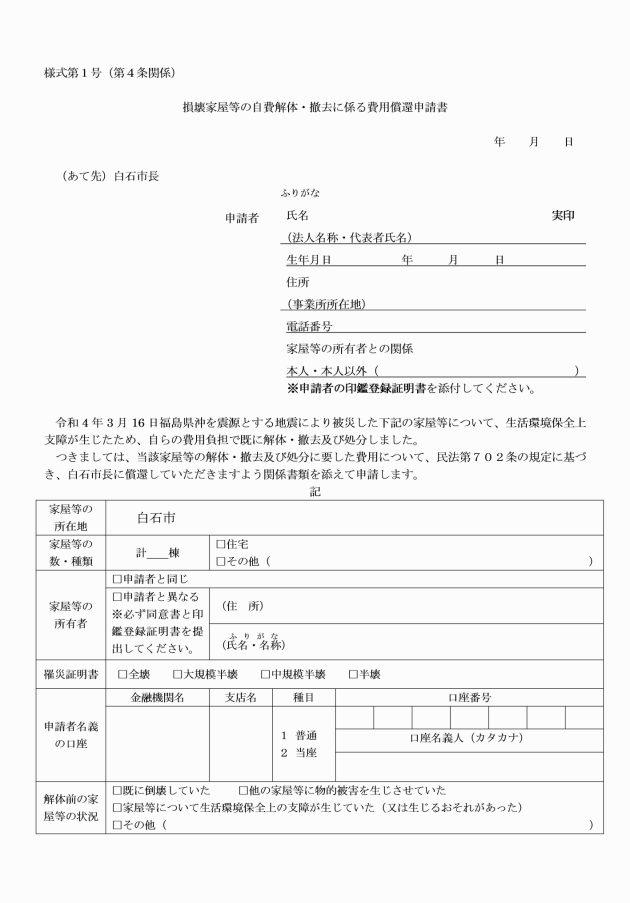

(申請)

第4条 償還を希望する者(以下「申請者」という。)は、損壊家屋等の自費解体・撤去に係る費用償還申請書(様式第1号)により、令和4年9月30日までに市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 申請者となることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 損壊家屋等の所有者(損壊家屋等が共有物件である場合は、共有者の代表者(以下「共有代表者」という。))

(2) 損壊家屋等の所有者の相続人(相続人が複数ある場合は、その代表者(以下「相続人代表者」という。))

3 申請者は、申請を行う際に、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 申請者の身分を証明できる書類

(2) 損壊家屋等に係る罹災証明書

4 申請者は、次に掲げる書類を申請書に添えて提出しなければならない。

(1) 登記事項(建物)全部事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書。申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。)

(2) 申請者の印鑑登録証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。)

(3) 損壊家屋等の解体前、解体中及び解体後の写真

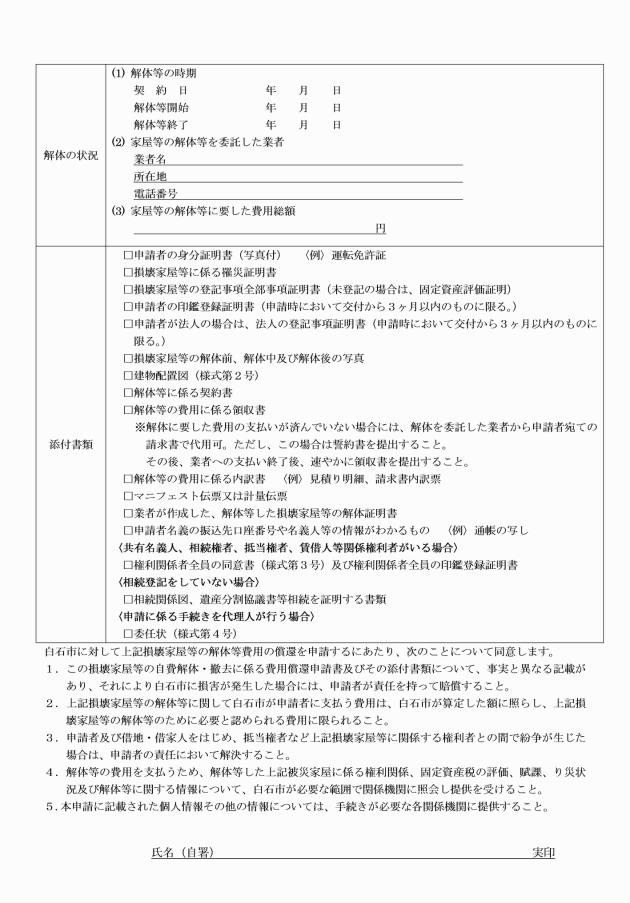

(4) 建物配置図(様式第2号)

(5) 自費解体に係る契約書

(6) 自費解体の費用に係る領収書

(7) 自費解体の費用に係る内訳書

(8) 解体証明書

(9) マニフェスト伝票又は計量伝票

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

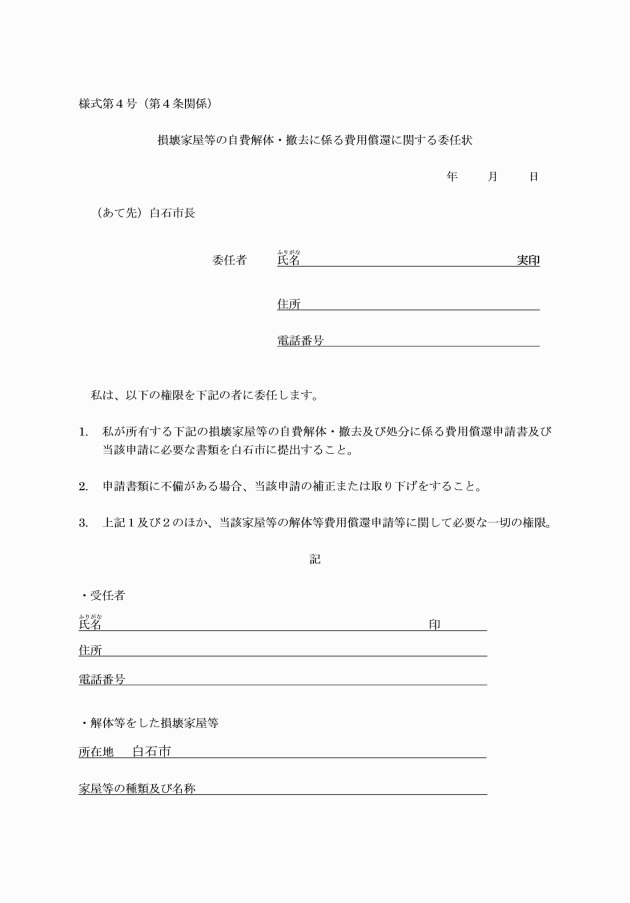

6 申請に係る手続は、申請者に代わって代理人が行うことができるものとする。この場合において、申請者は、委任状(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(償還の額)

第5条 償還の額は、第2条第1項各号に規定する解体及び撤去に要した費用のうち、別に定める基準の範囲内で、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、市が当該基準に基づき積算した金額の合計のいずれか安価な金額を上限として償還するものとする。ただし、実勢に鑑み市長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(決定)

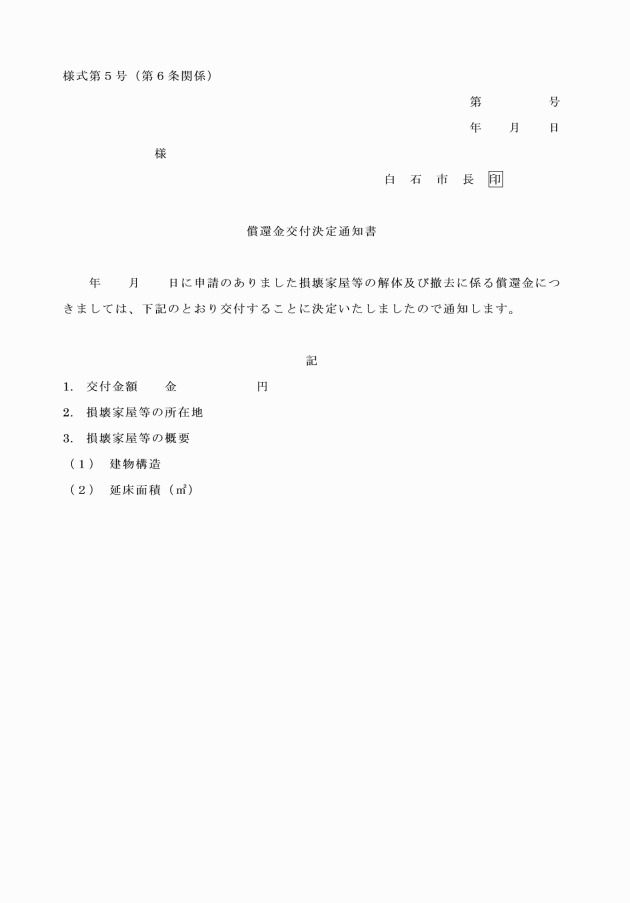

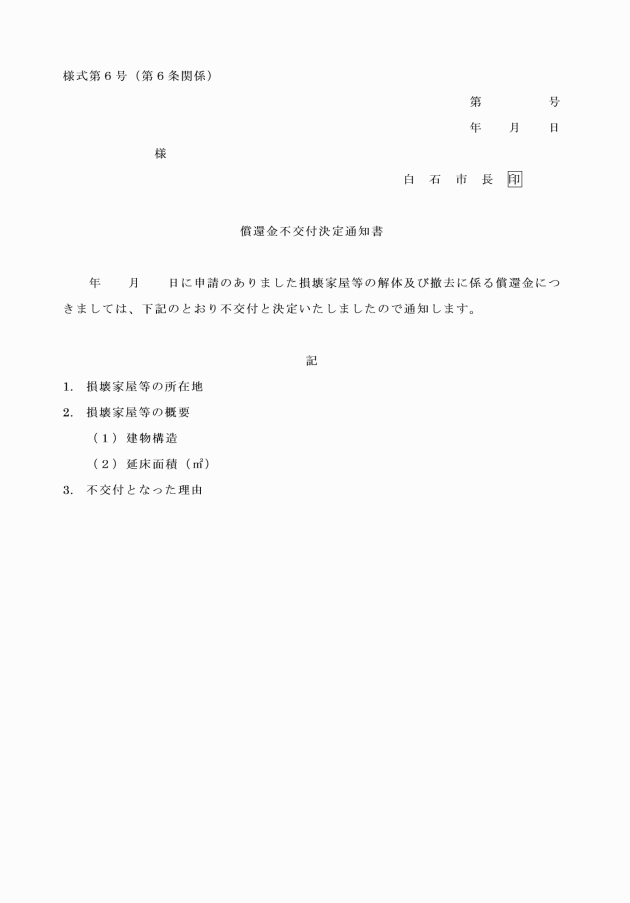

第6条 市長は、第4条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る償還金の交付の可否を決定するものとする。

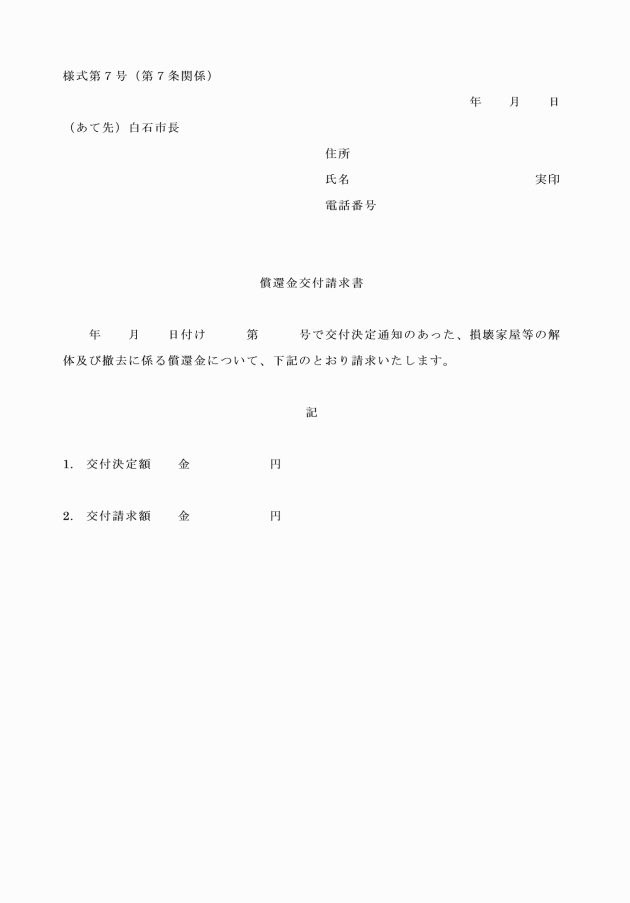

2 市長は、前項の請求を行おうとする交付決定者に対し、償還金の交付手続に必要な書類の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の請求があったときは、速やかに償還金を申請者に支払うものとする。

2 市長は、前項の申請取下書を受理したときは、文書により、交付決定者に通知するものとする。

(決定の取消)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、償還金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反した場合

(2) 虚偽の申請又は不正な手段によって不当に償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになった場合

2 市長は、前項の規定により償還金の交付の取消しを決定したときは、文書により当該交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、償還金の交付の取消しを決定した場合において、取消決定前に既に当該決定に係る償還金を交付していたときは、交付決定者に償還金の返還を命ずるものとする。

(事務等の委託)

第10条 市長は、この要綱に基づく解体等に伴い生じる事務等の一部を、法人等に委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和4年6月20日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

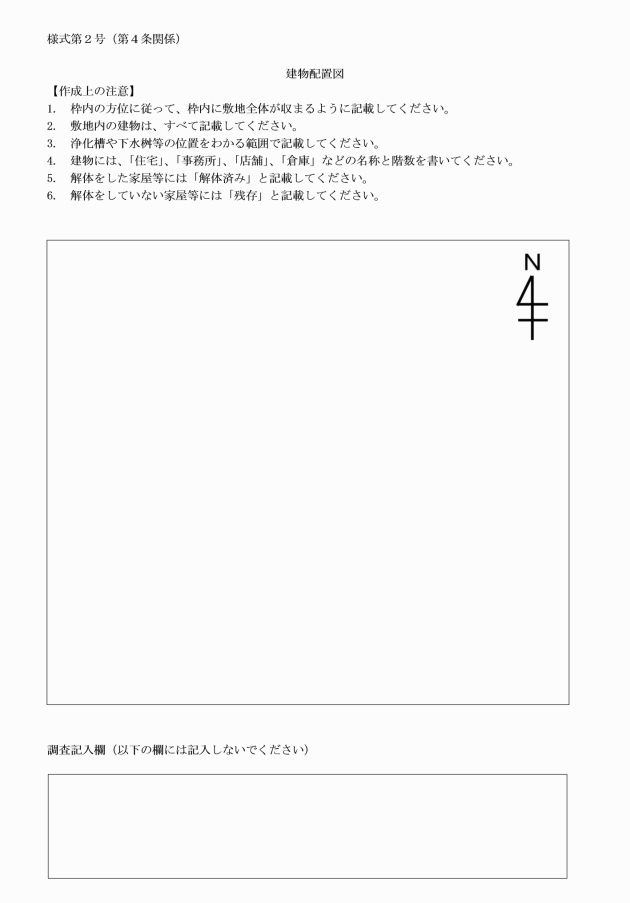

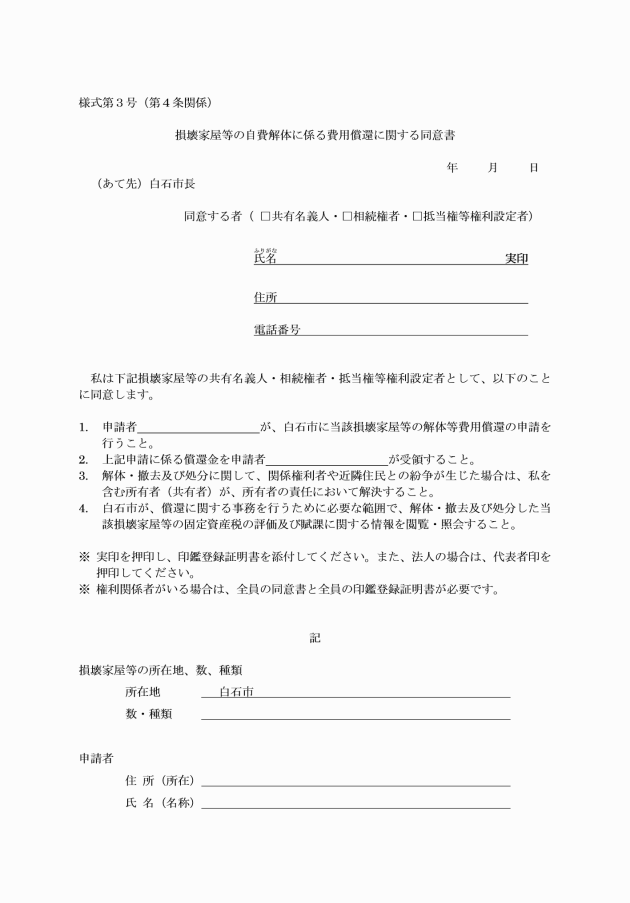

別表(第4条関係)

区分 | 添付書類 |

共有代表者が申請者となる場合 | 申請者を除く共有者全員の、損壊家屋等の自費解体に係る費用償還に関する同意書(様式第3号) |

申請者を除く共有者全員の印鑑登録証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) | |

相続人代表者が申請者となる場合(相続人間の協議により申請者が損壊家屋等を取得することが決定している場合) | 遺産分割協議書等(自費解体した損壊家屋等の相続人が明らかになっているもの。) |

申請者を除く相続人全員の印鑑登録証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) | |

所有者が死亡していることが分かる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等) | |

相続人全員の戸籍謄本(遺産分割協議書等に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。) | |

相続人代表者が申請者となる場合(相続人間の協議が完了していない場合) | 申請者を除く相続人全員の、損壊家屋等の自費解体に係る費用償還に関する同意書(様式第3号) |

申請者を除く相続人全員の印鑑登録証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) | |

所有者が死亡していることが分かる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等) | |

相続人全員の戸籍謄本(同意書を提出している者が相続人全員であることが分かるもの。) | |

法人が申請を行う場合 | 法人の登記事項証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) |

印鑑証明書(申請時において交付から3ヶ月以内のものに限る。) | |

損壊家屋等に抵当権が設定されている場合(根抵当権が設定されている場合を含む。)又は損壊家屋等の所有権が差し押さえられている場合 | 権利者又は債権者全員(白石市を除く。)の、損壊家屋等の自費解体に係る費用償還に関する同意書(様式第3号) |