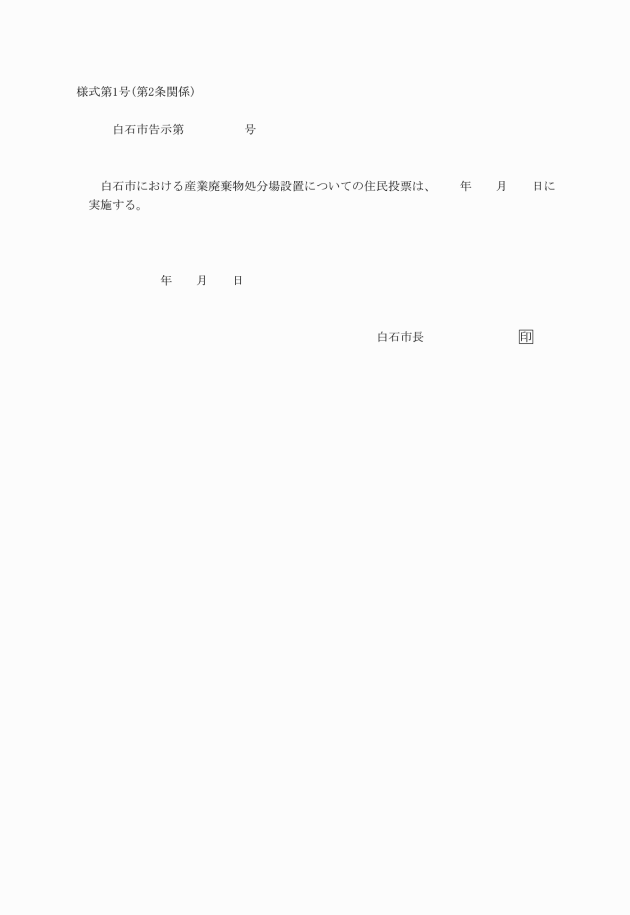

○白石市における産業廃棄物処分場設置についての住民投票に関する条例施行規則

平成10年4月13日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、白石市における産業廃棄物処分場設置についての住民投票に関する条例(平成10年白石市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

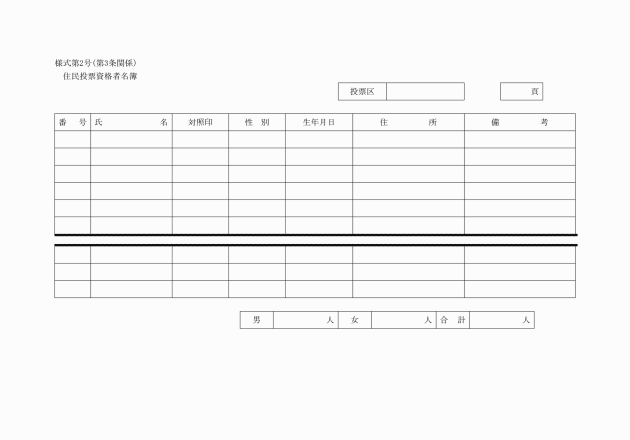

(被登録資格)

第4条 名簿の登録は、白石市に住所を有する者で、選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されている者及び第2条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)の前日において白石市に住所を有する者で、選挙人名簿に登録される資格を有する者について行う。

(登録)

第5条 市長は、告示日の前日現在により、名簿に登録される資格を有する者を告示日の前日に名簿に登録しなければならない。

2 市長は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。

(異議の申出)

第7条 投票資格者は、名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に文書で市長に異議を申し出ることができる。

2 市長は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに名簿に登録し、又は名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 市長は、名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに名簿から抹消しなければならない。この場合において、第3号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。

(2) 白石市に住所を有しなくなったとき。

(3) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

(投票管理者)

第9条 各投票所ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票資格者の中から市長の選任した者をもって、これに充てる。

3 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

4 投票管理者は、投票の資格を有しなくなったときは、その職を失う。

(投票管理者の職務代理者等の選任)

第10条 市長は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を投票資格者の中からあらかじめ選任しておかなければならない。

2 市長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに市の職員の中から臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票立会人)

第12条 市長は、各投票区における名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、投票所ごとに2人の投票立会人を選任し、投票日前3日までに本人に通知しなければならない。

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

3 投票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第13条 市長は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名をその投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(投票区)

第14条 投票区は、別表第1で定める。

(投票所)

第15条 投票所は、市長の指定した場所に設ける。

(投票所の開閉時間)

第16条 投票所は、午前7時に開き午後8時に閉じる。ただし、市長は、投票資格者の投票に支障をきたさないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻又は投票所を閉じる時刻をそれぞれ4時間以内の範囲内において、繰り上げ又は繰り下げることができる。

2 市長は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(投票所の告示)

第17条 市長は、投票日から少なくとも5日前に投票所を告示しなければならない。

(名簿の送付)

第18条 市長は、投票日の前日までに、投票区の区域に係る名簿をその投票区の投票管理者に送付しなければならない。

(投票所入場券の交付)

第19条 市長は、特別の事情のない限り、投票日の前日までに投票人(投票資格者で、名簿に登録されている者をいう。以下同じ。)に投票所入場券を交付するものとする。

(投票記載の場所の設備)

第20条 市長は、投票所において投票人が投票の記載をする場所について、他人がその投票人の記載内容を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために相当の設備をしなければならない。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第21条 投票管理者は、投票人が投票する前に投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

(名簿の登録と投票)

第22条 名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 名簿に登録された者であっても名簿に登録されることができない者であるときは、投票することができない。

(投票日に投票資格者でない者の投票)

第23条 投票日に投票資格者でない者は、投票することができない。

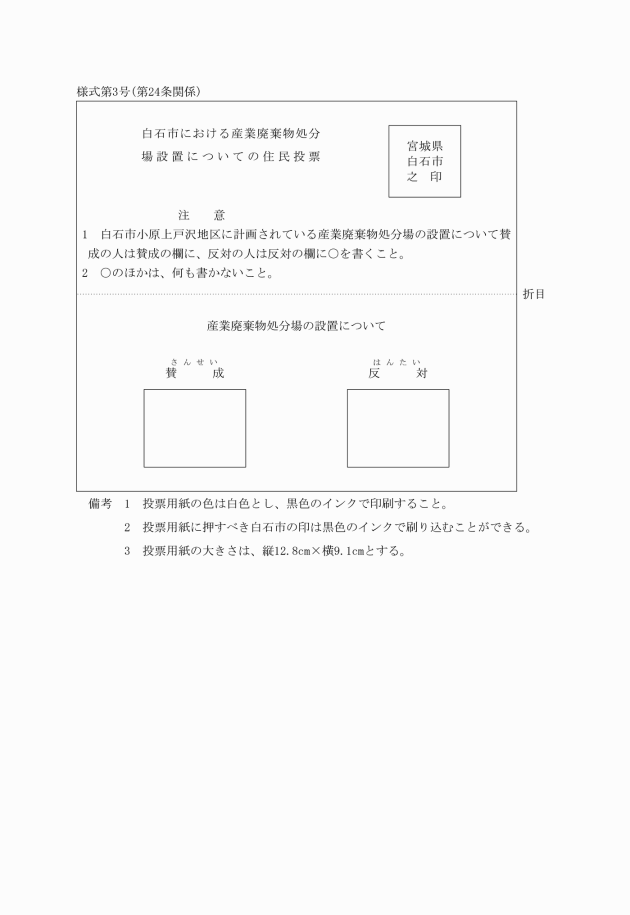

(投票用紙の交付及び投票)

第24条 投票用紙は、投票日に、投票所において投票人に交付しなければならない。

2 投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が名簿に登録されている者であることを名簿と対照して確認しなければならない。

3 住民投票に用いる投票用紙は、様式第3号に準じて作成しなければならない。

(投票用紙の引換)

第25条 投票人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。

(投票用紙の投入)

第26条 第28条第1項に規定する代理投票の場合を除くほか、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票人が自ら投票箱に入れなければならない。

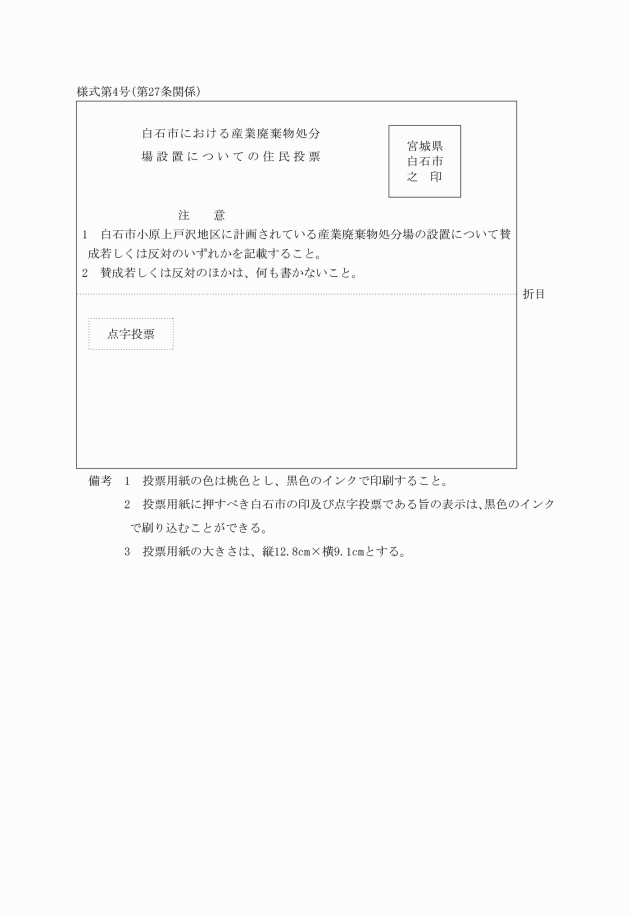

(点字投票)

第27条 盲人である投票人が、条例第11条第2項の規定により投票しようとする場合においては、投票管理者に申し立てて点字による投票をすることができる。この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。

2 前項の投票の場合において、投票に関する記載に使用することのできる点字は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第39条第1項の点字とする。

3 投票に関する記載については、前項の点字は文字とみなす。

4 第1項に規定する投票人は、白石市小原上戸沢地区に計画されている産業廃棄物処分場設置に賛成するときは投票用紙に点字により賛成を、反対するときは投票用紙に点字により反対を記載しなければならない。

5 点字投票の投票用紙は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(代理投票)

第28条 身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載できない投票人が条例第12条第2項の規定により投票しようとする場合においては、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に、当該投票人が指示する欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

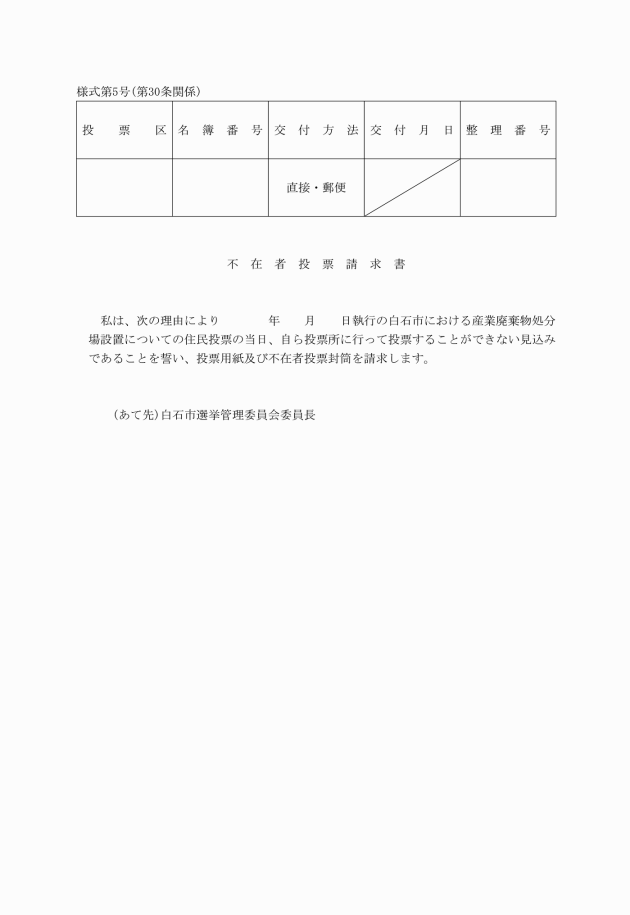

(不在者投票)

第29条 条例第11条第2項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 投票人が職務若しくは業務又は自治省令で定める用務に従事すること。

(2) 投票人が用務(前号の自治省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。

(3) 投票人が疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため、若しくは産じょくにあるため歩行が困難であること又は刑事施設等に収容されていること。

3 点字によって投票をしようとする投票人は、第1項の請求をする際に、市長に対しその旨を申し立てなければならない。

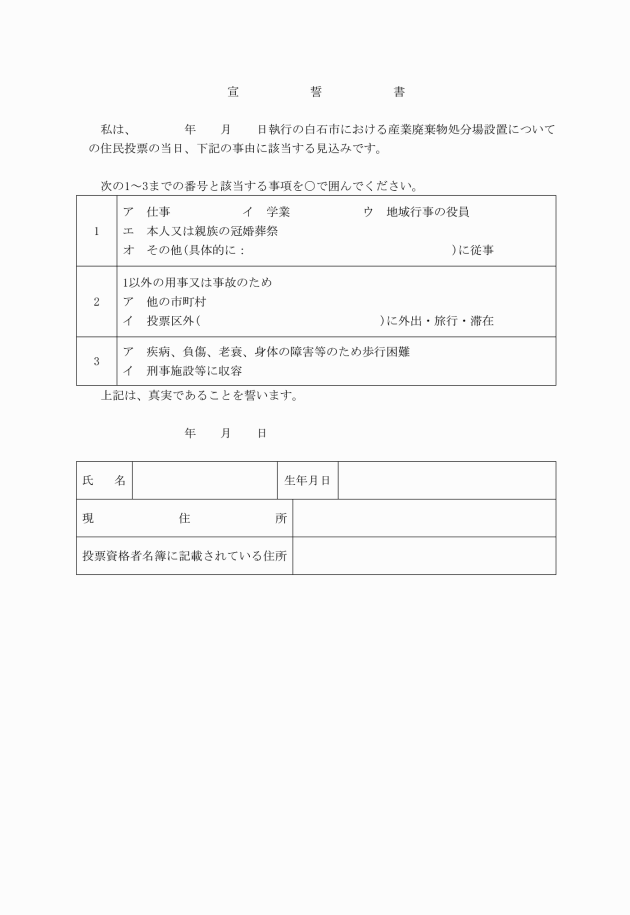

(1) 前条第1項の場合にあっては、投票人に直接交付し、又は郵便をもって発送する。

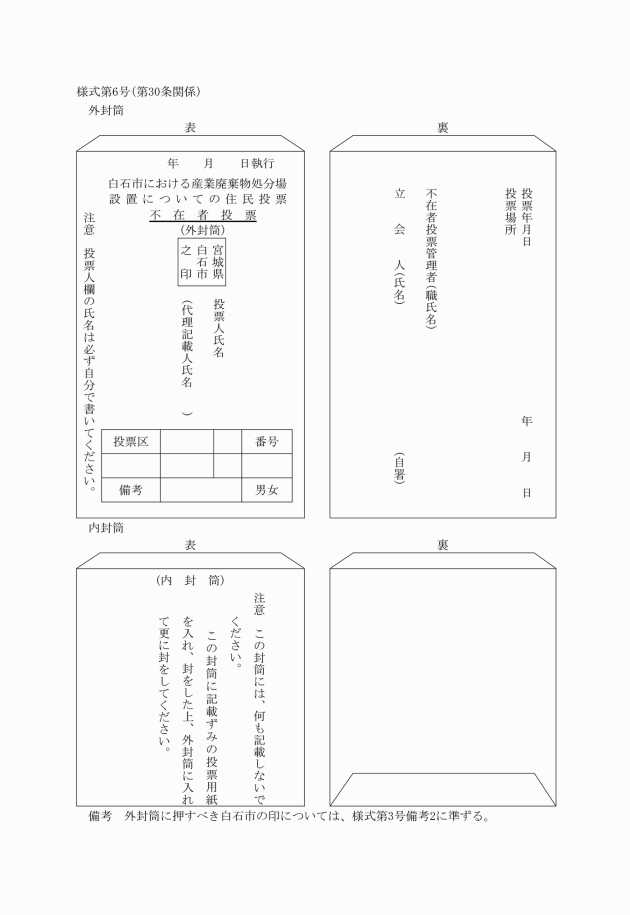

(2) 前条第4項の場合にあっては、当該不在者投票の投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便をもって発送する。

2 前項第2号に掲げる者は、投票用紙及び投票用封筒を受け取った場合においては、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

(不在者投票管理者)

第32条 不在者投票管理者は、市長とする。

2 前項の規定にかかわらず、令第55条第4項第2号の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定した病院又は老人ホームに入院中又は入所中の者の不在者投票については、その病院の院長及び老人ホームの長の不在者投票管理者となることの承諾が得られた場合には、その病院の院長又は老人ホームの長を不在者投票管理者とすることができる。

3 前項に掲げる者に事故があり、若しくは欠けた場合においては、病院の院長又は老人ホームの長の職務を代理すべき者が不在者投票管理者となるものとする。

2 前項の場合においては、不在者投票管理者は、投票資格者を立ち会わせなければならない。

(病院又は老人ホームにおける不在者投票の特例)

第34条 第29条第1項第2号又は第3号に掲げる事由により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた第32条第2項に掲げる投票人は、告示日から投票日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同項に掲げる不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、前条第1項の規定に準じて投票をしなければならない。

3 投票管理者は、前項の規定によって送致された調書を投票録に添付しなければならない。

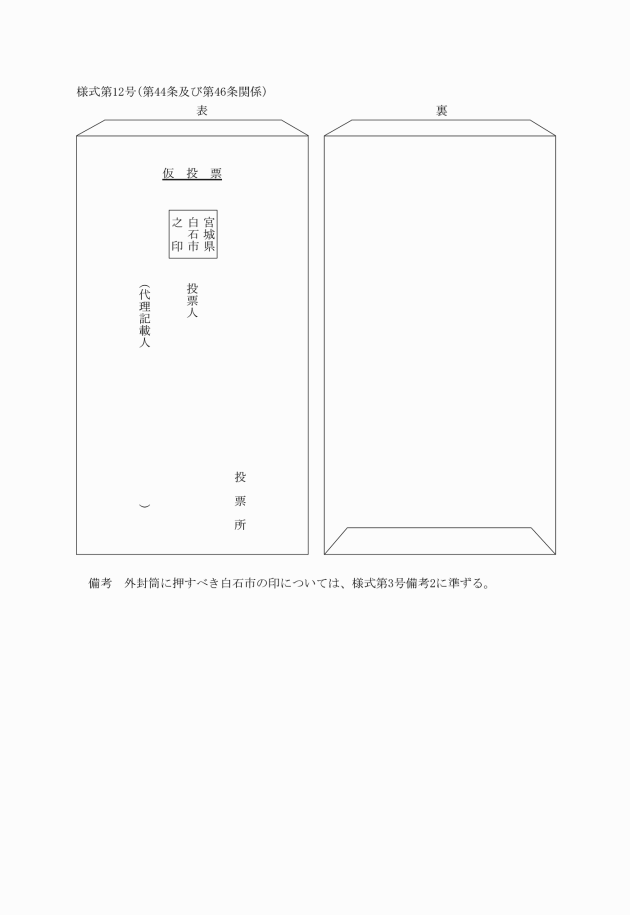

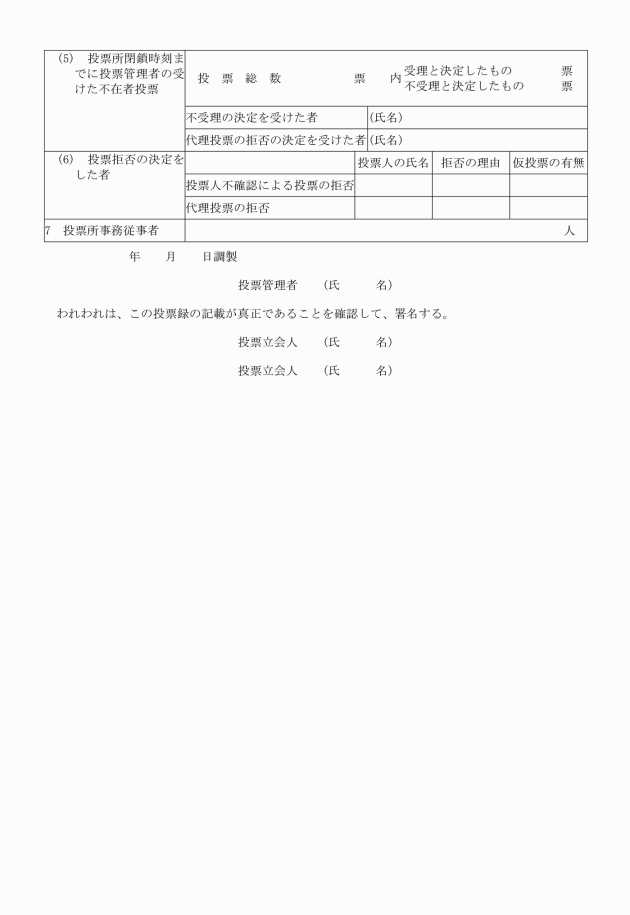

(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)

第40条 投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第38条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。

(不在者投票の受理不受理等の決定)

第41条 投票管理者は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定によって保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。

(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)

第43条 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第38条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。

(投票人の確認及び投票の拒否)

第44条 投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。

2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

3 前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

5 投票立会人において異議のある投票人についても、また前2項と同様とする。

(投票人の宣言)

第45条 投票管理者は、前条第1項の規定によって、投票人に本人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前においてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票人に読み聞かせた上、投票人にこれを署名させなければならない。この場合において、投票人が身体の故障又は文盲により自ら宣言し、又は署名することができないときは、投票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。

2 前項の規定による宣言書は、投票録に添付しなければならない。

(代理投票の仮投票)

第46条 投票管理者は、第28条第1項の規定によって身体の故障又は文盲であることを理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。

2 前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票させなければならない。

3 投票管理者は、第1項に規定する投票人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投票させなければならない。

(投票の秘密保持)

第47条 何人も、投票人の投票した賛否を陳述する義務はない。

(投票箱の閉鎖)

第48条 投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入り口を閉じ、投票所にある投票人の投票の完了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。

2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第49条 前条の規定によって投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、かぎをかけた上、1つのかぎは投票箱を送致すべき投票立会人が保管し、他のかぎは投票管理者が保管しなければならない。

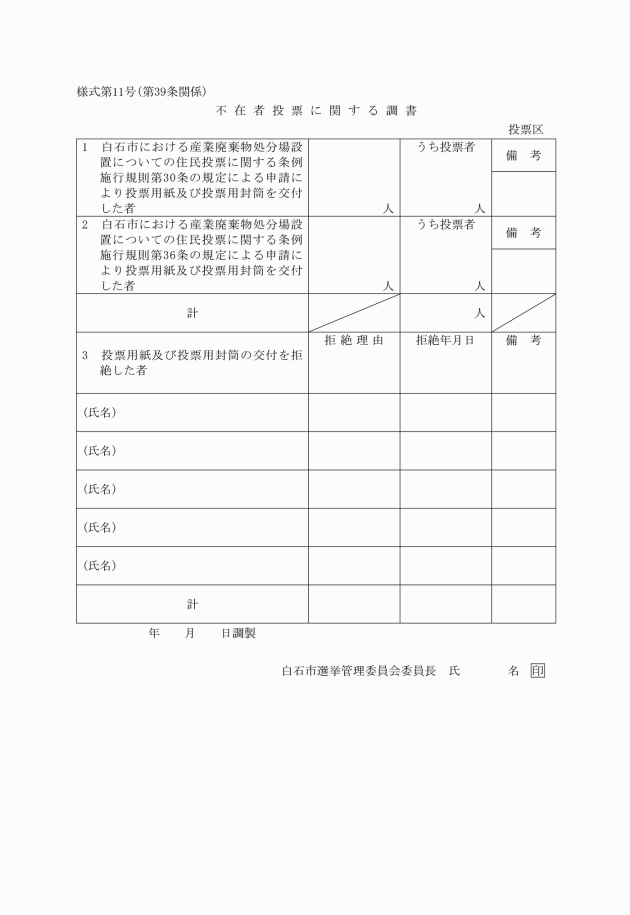

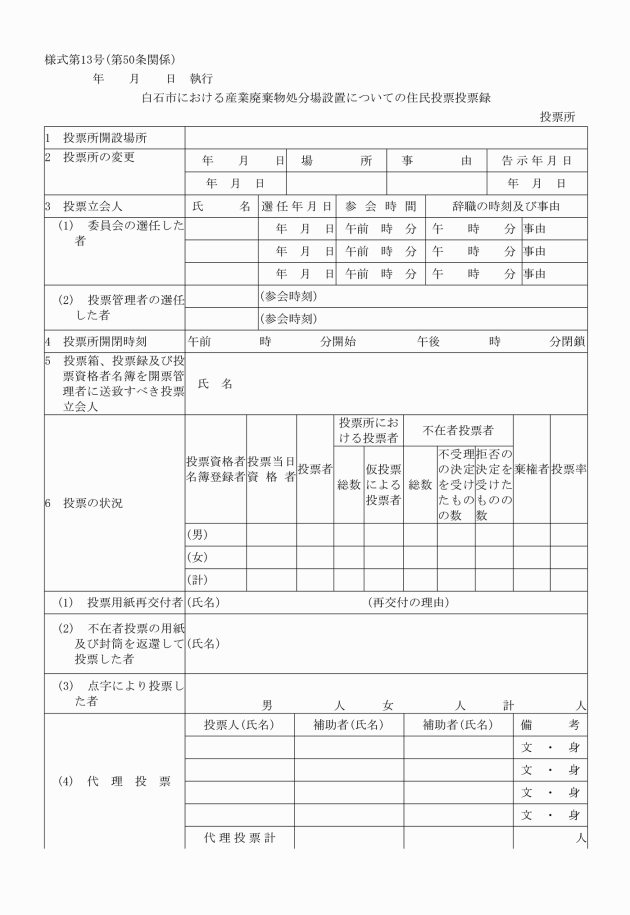

(投票録の作成)

第50条 投票管理者は、様式第13号による投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票箱等の送致)

第51条 投票管理者が同時に当該投票の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、1人の投票立会人とともに、投票日において、その投票箱、投票録及び名簿を開票管理者に送致しなければならない。

(投票箱の持出の禁止)

第52条 投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。

(投票に関する書類の保存)

第53条 投票に関する書類は、市長において保存しなければならない。

(投票所に出入し得る者)

第54条 投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者及び当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。

(投票所の秩序保持のための処分の請求)

第55条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

(投票所における秩序保持)

第56条 投票所において演説討論をし、若しくはけん騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。

(開票管理者)

第57条 開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、投票資格者の中から市長の選任した者をもって、これに充てる。

3 開票管理者は、投票の資格を有しなくなったときは、その職を失う。

(開票管理者の職務代理者等の選任)

第58条 市長は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、当該投票資格者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2 市長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに市の職員の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(開票立会人)

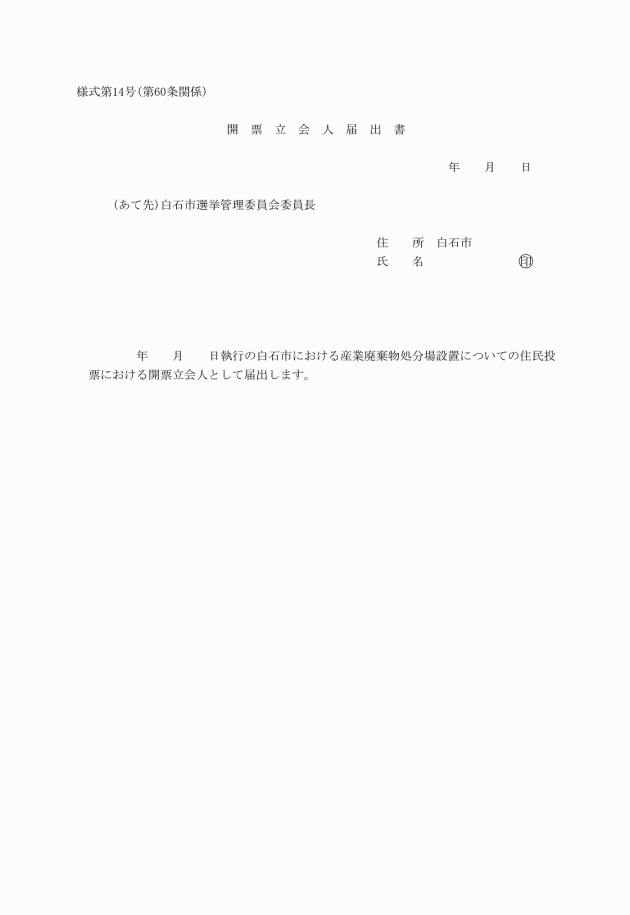

第60条 名簿に登録されている者で開票立会人となる申出をしようとする者は、投票日前3日までに様式第14号により、市長に申し出ることができる。

2 前項の規定により申出のあった者が3人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、3人を超えるときは申出のあった者の中から市長がくじで定めた者3人をもって開票立会人としなければならない。

3 市長は、前項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。

4 第2項の規定による開票立会人が3人に達しないとき又は投票日の前日までに3人に達しなくなったときは市長において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、名簿に登録された者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

5 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(開票所の設置)

第62条 開票所は、市長の指定した場所に設ける。

(開票の場所及び日時の告示)

第63条 市長は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票日)

第64条 開票は、投票日に行う。

2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該投票における各投票所の投票を混同して、投票を点検しなければならない。

(点字投票の無効投票)

第68条 住民投票においては、次の各号のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。

(1) 正規の投票用紙を用いないもの

(2) 賛否のほか、他事を記載したもの

(3) 賛否を自署しないもの

(4) 賛否のいずれに記載したかを確認し難いもの

(5) 単に雑事を記載したもの

(6) 白紙投票

(開票の参観)

第69条 投票人は、その開票所において開票の参観を求めることができる。

(開票録の作成)

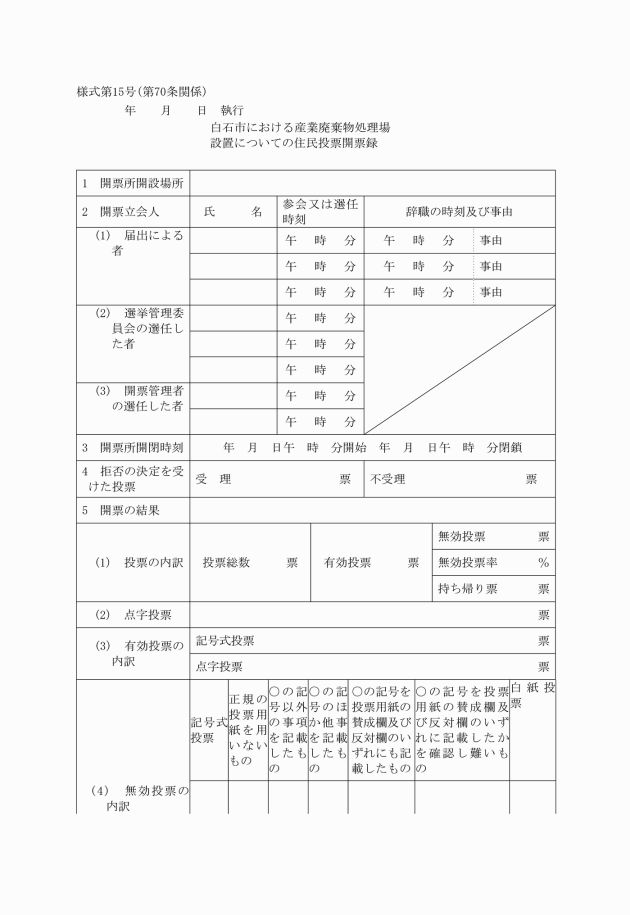

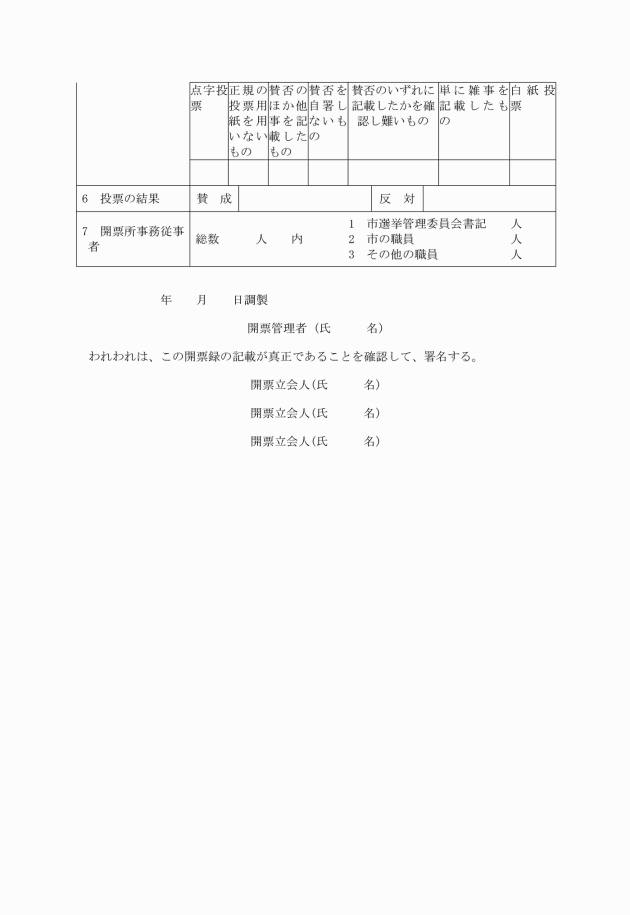

第70条 開票管理者は、様式第15号による開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票、投票録及び開票録の保存)

第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市長において保存しなければならない。

(名簿の送付)

第72条 開票管理者は、投票の点検が終わったときは、直ちに投票管理者から送致された名簿を市長に返付しなければならない。

(投票総数の朗読)

第73条 開票管理者は、投票の点検の結果により、賛否の投票総数を計算しなければならない。

2 開票管理者は、前項の規定による計算が終わったときは、賛否の投票総数を朗読しなければならない。

(投票結果の報告)

第74条 開票管理者は、開票の事務が終了した場合においては、直ちに賛否の投票総数及びその他の投票の次第を、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告の際には、開票管理者は、開票録に関する書類を添付しなければならない。

(点検済の投票等の送付)

第75条 開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録並びに開票に関する書類とともに市長に送付しなければならない。

(開票に関する書類の保存)

第76条 開票に関する書類は、市長において保存しなければならない。

(投票結果の告示)

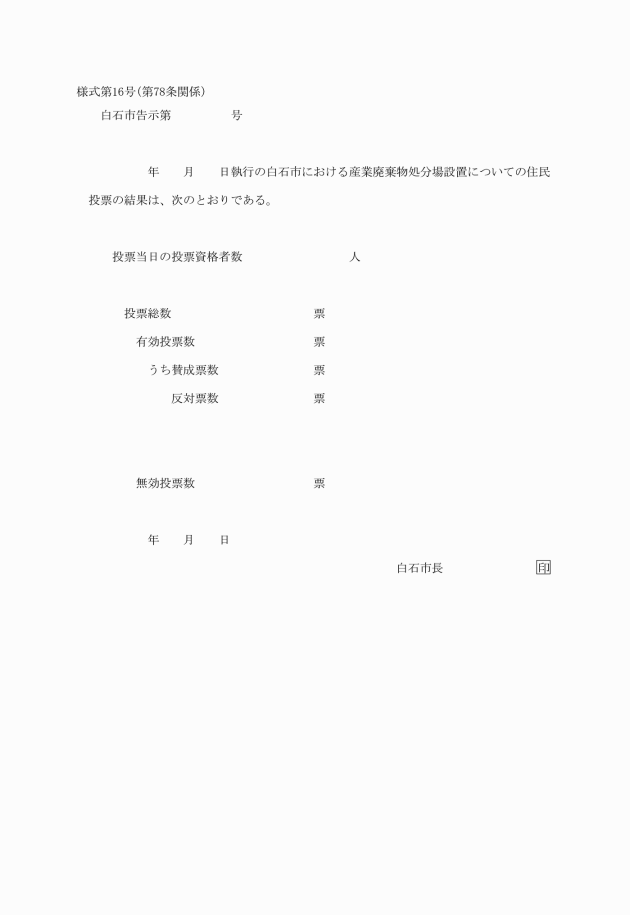

第78条 投票結果の告示は、様式第16号により行うものとする。

(住民投票の執行の委任)

第79条 市長は、住民投票に関する事務を白石市選挙管理委員会に委任して、これを執行することができる。

(補則)

第80条 この規則に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月28日規則第6号)

この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

投票区名 | 投票区の区域 |

白石第一投票区 | 「白石」中町、新町、西益岡、中益岡、東益岡、寿町区の区域 |

白石第二投票区 | 「白石」長町、亘理町、短町、清水小路、本郷第三、本郷第四区の区域 |

白石第三投票区 | 「白石」南町、田町、本町、柳町区の区域 |

白石第四投票区 | 「白石」寿山、緑が丘、上郡山区のうち字寿山、花見平の一部の区域 |

白石第五投票区 | 「白石」本郷第一、本郷第二、上郡山区(字寿山、花見平の一部を除く。)の区域 |

白石第六投票区 | 「白石」郡山区の区域 |

白石第七投票区 | 「白石」小下倉区の区域 |

白石第八投票区 | 「白石」鷹巣、旭町区の区域 |

越河第一投票区 | 「越河」一区、二区、三区、四区、五区、六区、九区の区域 |

越河第二投票区 | 「越河」七区、八区、十区の区域 |

斎川第一投票区 | 「斎川」一区、二区、三区、四の一区、四の二区、七の一区、七の二区、八区の区域 |

斎川第二投票区 | 「斎川」五区、六区の区域 |

大平投票区 | 「大平」全区域 |

大鷹沢第一投票区 | 「大鷹沢」一区、二区、三区、田中区の区域 |

大鷹沢第二投票区 | 「大鷹沢」四区、五区の区域 |

大鷹沢第三投票区 | 「大鷹沢」六区、七区、八区(字沖の沢の一部を除く。)の区域 |

大鷹沢第四投票区 | 「大鷹沢」八区のうち字沖の沢の一部、九区、十区、十一区、十二区の区域 |

白川第一投票区 | 「白川」一区の区域 |

白川第二投票区 | 「白川」二区(字剰水、稗田、深沢を除く。)三区、五区の区域 |

白川第三投票区 | 「白川」二区のうち字剰水、稗田、深沢、四区の区域 |

白川第四投票区 | 「白川」六区、七区の区域 |

福岡第一投票区 | 「福岡」上原、下原、山ノ下、沖、山根区の区域 |

福岡第二投票区 | 「福岡」川原子区の区域 |

福岡第三投票区 | 「福岡」鎌先、弥治郎区の区域 |

福岡第四投票区 | 「福岡」八宮、芹沢区(字子鹿作、五百田、番子沢前を除く。)の区域 |

福岡第五投票区 | 「福岡」西区上、西区下、東区、南区、北区の区域 |

福岡第六投票区 | 「福岡」三住区(字河童屋敷を除く。)の区域 |

福岡第七投票区 | 「福岡」不忘区の区域 |

福岡第八投票区 | 「福岡」蔵王区の区域 |

福岡第九投票区 | 「福岡」滝上、滝下、尾べら、岩の上区の区域 |

福岡第十投票区 | 「福岡」大網、芹沢区のうち字子鹿作、五百田、番子沢前、三住区のうち字河童屋敷の区域 |

小原第一投票区 | 「小原」上戸沢区(字入山、根尾平を除く。)の区域 |

小原第二投票区 | 「小原」下戸沢、赤井畑、冷清水区、上戸沢区のうち字入山、根尾平の区域 |

小幌第三投票区 | 「小原」大熊、東区の区域 |

小原第四投票区 | 「小原」塩倉、中北区の区域 |

小原第五投票区 | 「小原」猿鼻、新町、赤坂区の区域 |

小原第六投票区 | 「小原」小久保平、明戸区のうち字蝦夷倉、川前の区域 |

小原第七投票区 | 「小原」湯元、明戸区(字蝦夷倉、川前を除く。) |