○白石市法定外公共物用途廃止等事務処理要綱

平成18年3月29日

告示第41号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 交換(第4条・第5条)

第3章 寄附(第6条―第8条)

第4章 用途変更(第9条―第11条)

第5章 用途廃止(第12条―第24条)

第6章 地区編入等

第1節 土地改良事業(第25条―第30条)

第2節 土地区画整理事業(第31条―第37条)

第3節 開発行為(第38条―第44条)

第7章 工事施工承認(第45条)

第8章 雑則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、法定外公共物に係る寄附受納、用途廃止等に関する事務の取扱いについて、白石市公共物管理条例(昭和47年白石市条例第16号)、白石市公共物管理条例施行規則(平成17年白石市規則第7号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「法定外公共物」(以下「公共物」という。)とは次に掲げるものをいう。

(1) 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により本市に譲与された財産

(2) 前号以外の河川等又は道路で、白石市公共物管理条例第2条に規定するもの

2 この要綱において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 公共物を事実上維持管理するもの

(2) 公共物に隣接する土地を所有するもの

(3) 公共物の使用の許可を受けているもの

(4) 日常生活又は経常的事業活動等を維持するために、公共物を利用する必要があるもの

(財産管理)

第3条 公共物の財産管理は、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)第140条ただし書きの規定により建設部で行う。

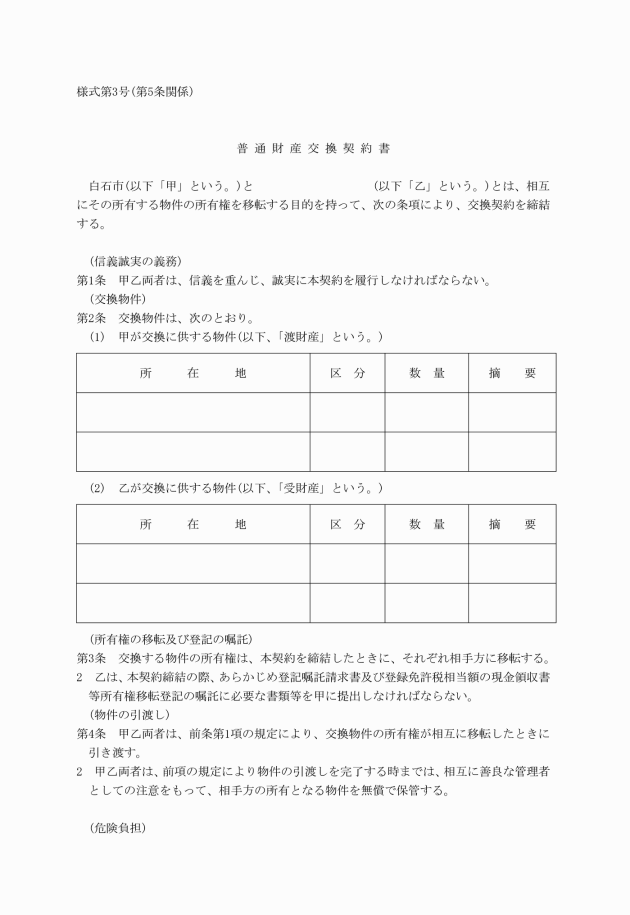

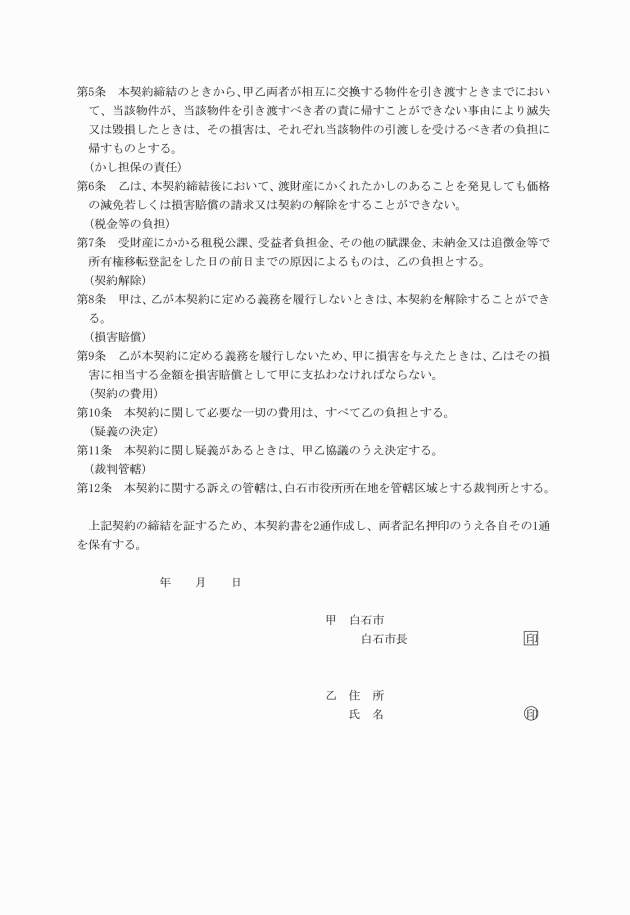

第2章 交換

(交換の申請)

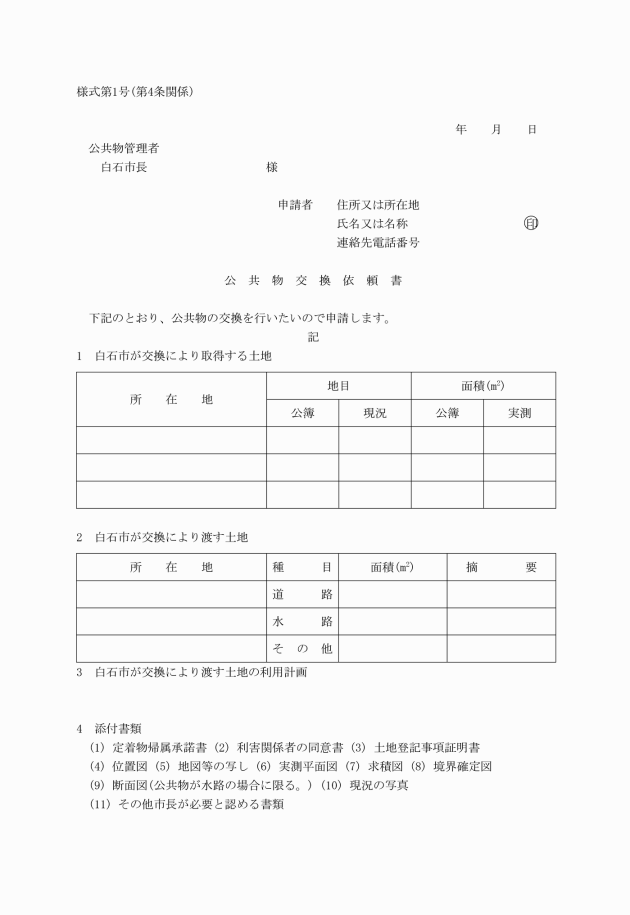

第4条 公共物の交換(以下「交換」という。)を申請しようとする者は、公共物交換依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

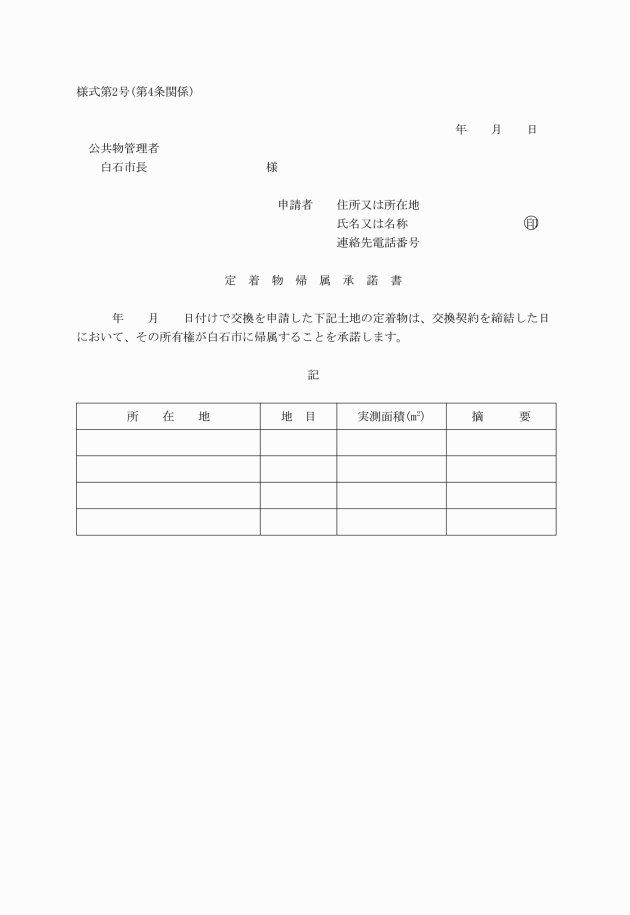

(1) 定着物帰属承諾書(様式第2号)

(2) 利害関係者の同意書

(3) 土地登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合に限る。)

(4) 位置図

(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に掲げる地図等(当該地図がない場合は市長が認める地図)(以下「地図等」という。)の写し

(6) 実測平面図

(7) 求積図

(8) 境界確定図

(9) 断面図(公共物が水路の場合に限る。)

(10) 現況の写真

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の交換契約書の案に記名押印し、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出するものとする。

(1) 申請者の土地所有権移転登記承諾書

(2) 申請者の印鑑証明書

(3) 法人登記簿抄本及び代表者の資格証明書(申請者が法人(公益的法人を除く。)である場合に限る。)

(4) 嘱託登記請求書

(5) 登録免許税相当額の収入印紙(交換により譲渡する財産を市において嘱託登記する場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前条の規定により交換をする場合は、当該交換に係る用途廃止を交換契約の締結の日に行うものとする。

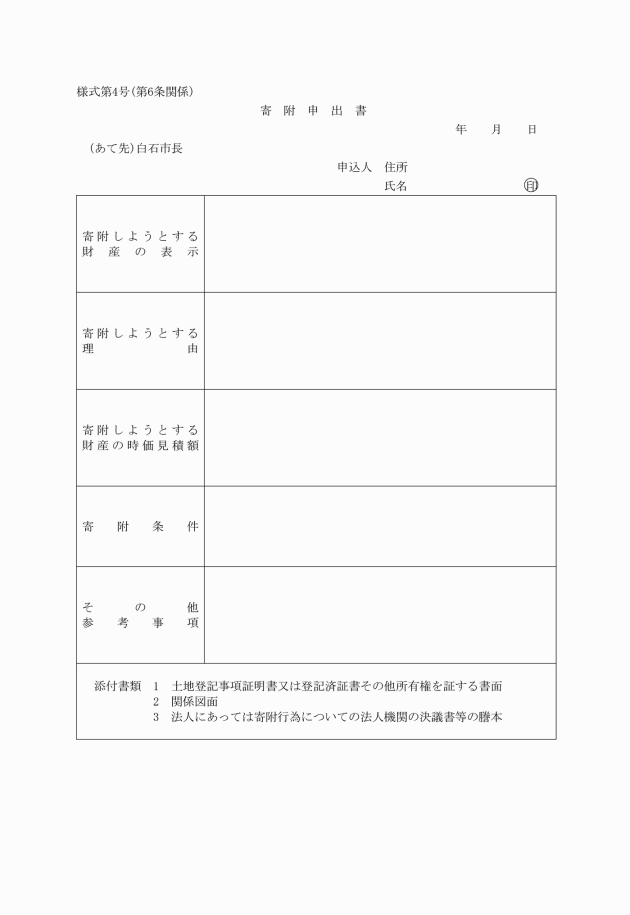

第3章 寄附

(1) 利害関係者の同意書

(2) 寄附をしようとする土地の土地登記事項証明書

(3) 寄附申出者の土地所有権移転登記承諾書

(4) 寄附申出者の印鑑証明書

(5) 法人登記簿抄本又は資格証明書(寄附申出者が法人(公益的法人を除く。)である場合に限る。)

(6) 位置図

(7) 地図等の写し

(8) 実測平面図

(9) 地積測量図

(10) 境界確定図

(11) 断面図(公共物が水路の場合に限る。)

(12) 現況の写真

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(寄附受納の基準)

第7条 市長は、別の定めによるもののほか、寄附が負担付きでなく、その施設が公共物としての機能を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受納することができる。

(1) 寄附を申し出た土地等が既存の公共物を代替するのに十分なものである場合

(2) 寄附を申し出た土地等が他の公共物の行政目的に資する場合であって、これを受納するやむを得ない理由があるとき。

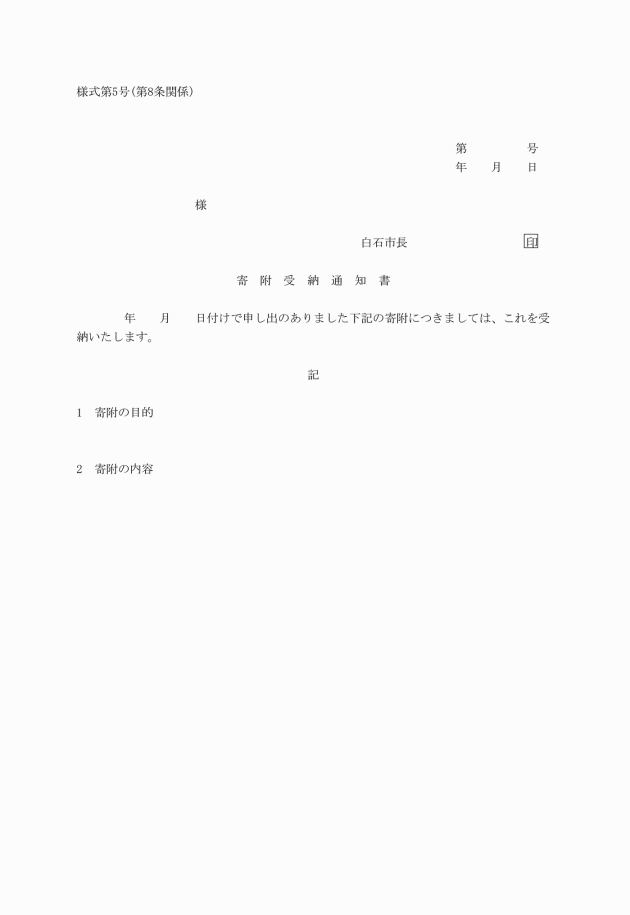

(寄附受入の通知)

第8条 市長は、寄附申出者の寄附を受納する場合は、寄附受納通知書(様式第5号)により当該寄附申出者に通知するものとする。

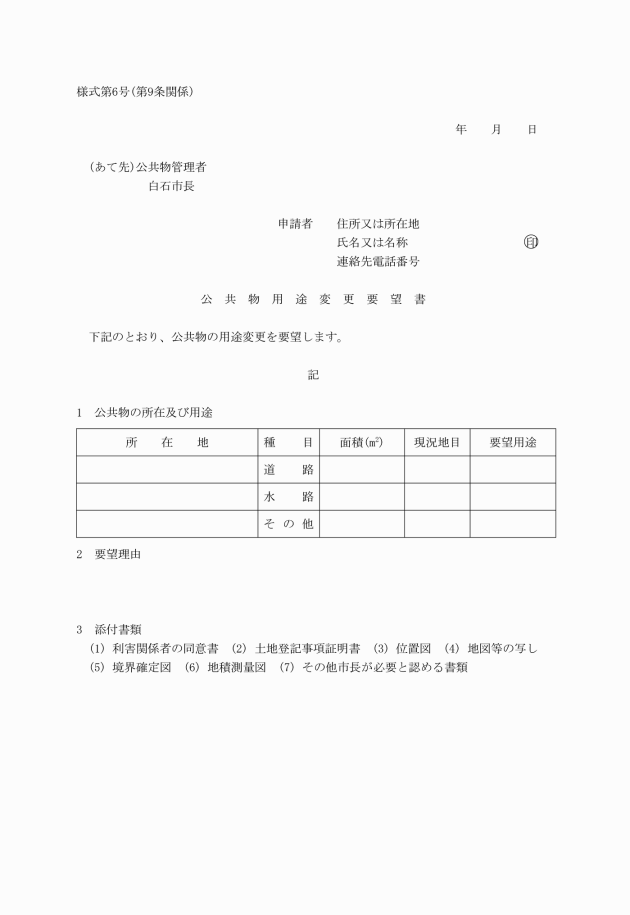

第4章 用途変更

(用途変更の要望)

第9条 公共物の用途変更を要望しようとする者は、公共物用途変更要望書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利害関係者の同意書

(2) 土地登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合に限る。)

(3) 位置図

(4) 地図等の写し

(5) 境界確定図

(6) 地積測量図

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(用途変更の基準)

第10条 市長は、前条の要望のあった公共物が、付近の土地利用状況において合理的な用途変更と認められる場合は、その用途を変更することができる。

(用途変更の通知)

第11条 市長は、第9条の規定により公共物の用途変更をする場合は、その旨を当該要望者に通知するものとする。

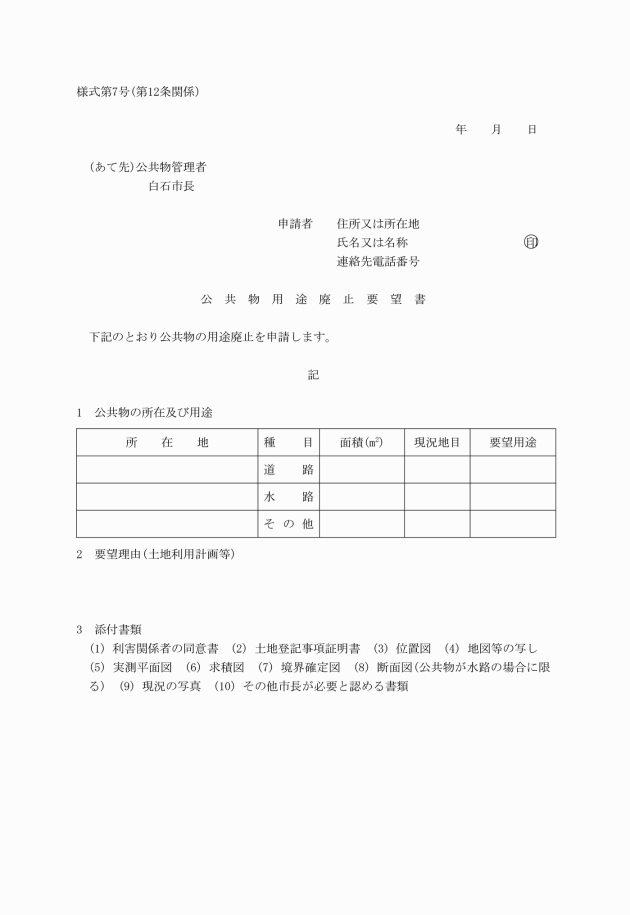

第5章 用途廃止

(用途廃止の要望)

第12条 公共物の譲渡を受け、又は交換をすることを目的として当該公共物の用途廃止を要望しようとする者は、公共物用途廃止要望書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利害関係者の同意書

(2) 土地登記事項証明書(公共物が表示登記されている場合に限る。)

(3) 位置図

(4) 地図等の写し

(5) 実測平面図

(6) 求積図

(7) 境界確定図

(8) 断面図(公共物が水路の場合に限る。)

(9) 現況の写真

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設の機能が維持されることが確実であるため、公共物を残しておく必要がない場合

(2) 市以外の者によって宅地造成等が行われるため、公共物を残しておく必要がない場合

(3) 公共物が事実上公共物としての機能を失っており、将来ともその機能を回復する必要がない場合

(4) 周囲の土地所有関係又は土地利用状況において、公共物を残しておく必要がない場合

(用途廃止の通知)

第14条 市長は、第12条の要望により公共物の用途廃止をする場合は、その旨を当該要望をした者に通知するものとする。

(契約相手の決定方式)

第15条 用途廃止した公共物の売払いの方法は、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項に基づき、次の各号に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。

(5) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。

ア 寄附を受けた不動産をその寄附者(相続人その他包括継承者を含む。)に売り払うとき。

イ 貸付中の公共物を従来から借受使用している者に売り払うとき。

ウ 借地上にある建物、工作物等をその土地所有者に売り払うとき。

エ 市施工の道路、河川等の公共事業により生じた廃道廃川を当該公共事業に係る土地の提供者に売り払うとき。

オ 無道路地、袋地、不整形地等単独利用困難な土地又は接面街路が狭いため単独で利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接地所有者又は隣接地の賃借権等を有する者に売り払うとき。

カ 当該土地の面積が隣接地の面積より小さい土地を、隣接地の所有者又は賃借権者等に売り払うとき。

(価格の評価方法)

第16条 売払い方針を決定した公共物に係る評価は、適正な時価とし、法定外公共物価格審査委員会の答申を得なければならない。

(売払い欠格者)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者には、売払いができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産手続開始の決定を受け、復権しない者

(一般競争入札)

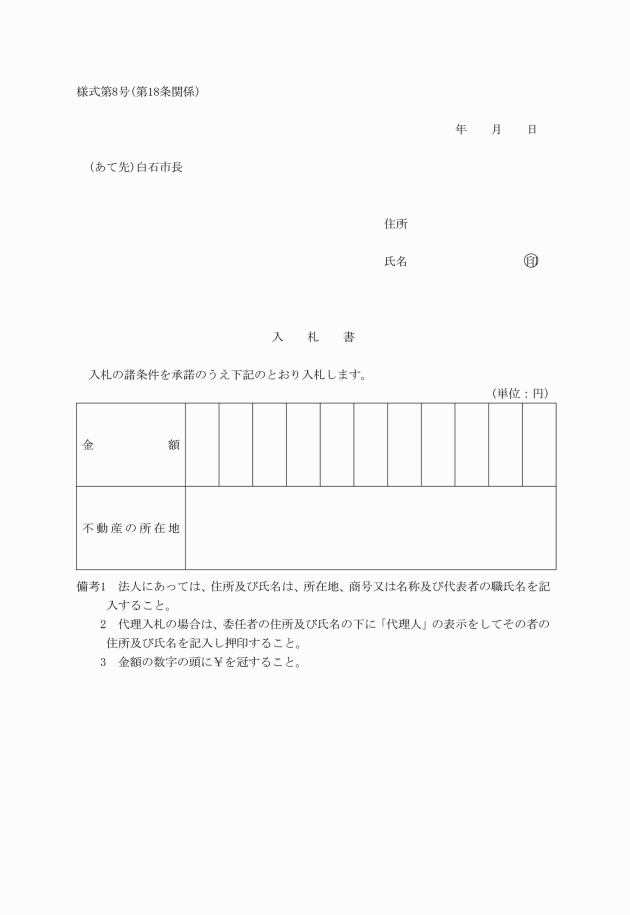

第18条 募集にあたっては、不動産の場所、面積、地目、最低売却価格(予定価格)、申込資格並びに条件、申込の方法、入札日時、代金の納入方法、その他必要な事項を公示するものとする。

2 入札書は、様式第8号とする。

(落札)

第19条 最低売却価格以上の価格を提示した者のうち、最高額を提示した者を落札者とする。

2 最高額提示者が複数の場合は、くじにより落札者を決定する。

(購入申請)

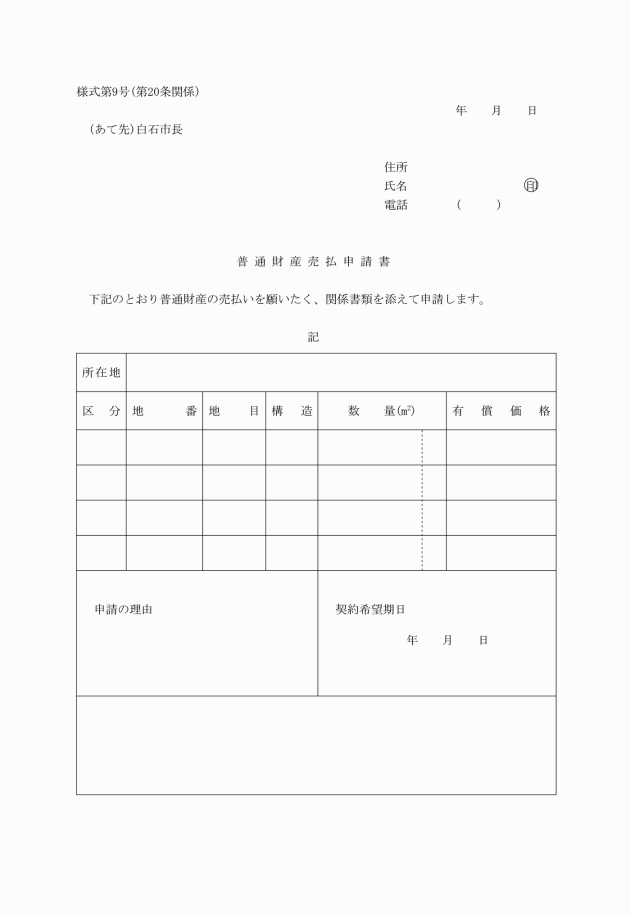

第20条 随意契約をしようとする者は、普通財産売払申請書(様式第9号)に納税証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(売払いの決定)

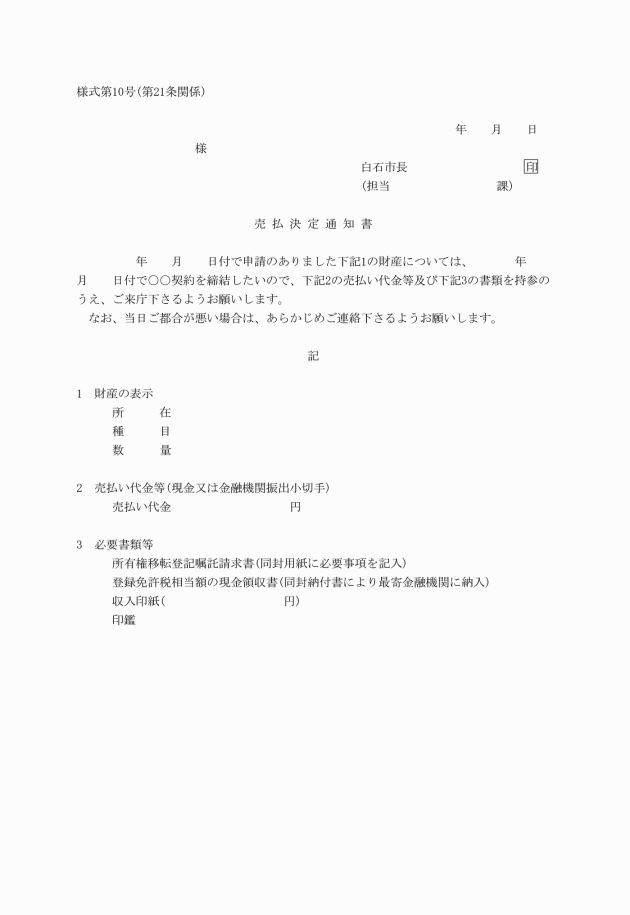

第21条 市長は、売払いを決定した場合は、一般競争入札落札者又は購入申請者に対し、売払決定通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(契約)

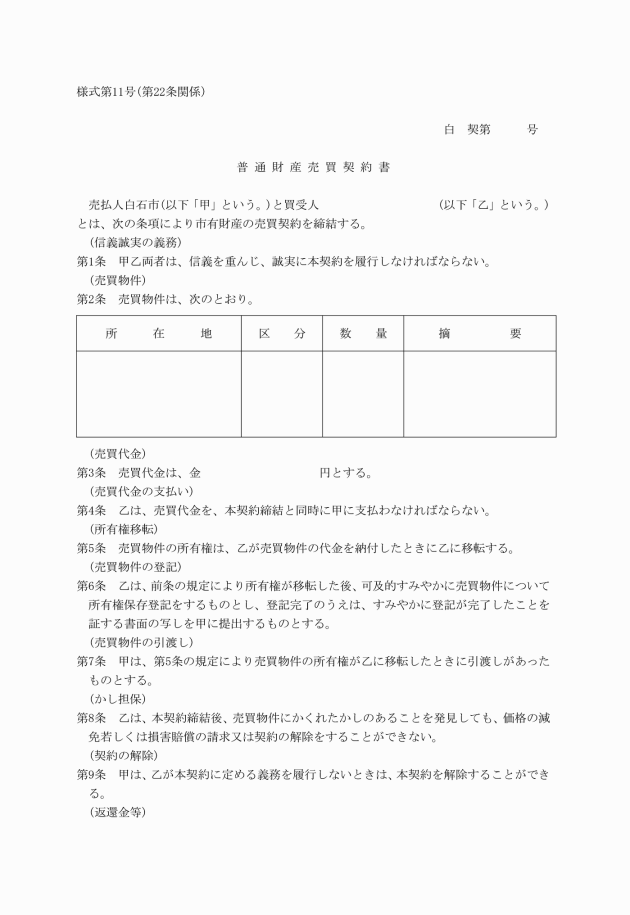

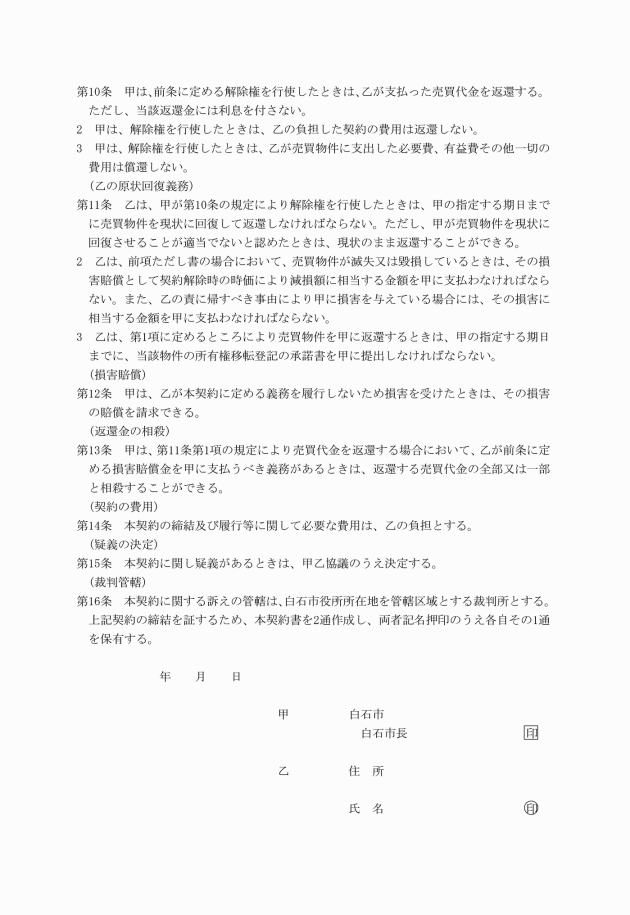

第22条 売払決定通知書の交付を受けた者は、交付の日から1ヶ月以内に、別に定める普通財産売買契約書(様式第11号)に印鑑証明書を添付し、契約を締結しなければならない。

(登記)

第23条 売払い等財産が未登記財産である場合は、売払い等証明を発行し、原則として申請者が表示、保存登記を申請する。

2 市あるいは国等の名義で表示又は保存登記されている場合は、市長が所有権移転登記を行うこととし、契約締結時に申請者に対し、登記に必要な所有権移転登記嘱託請求書、登録免許税相当額の現金領収書等を求めるものとする。

(売払い決定の取消し)

第24条 売払い決定の取消しを受けようとする者は、書面により市長に申し出なければならない。

第6章 地区編入等

第1節 土地改良事業

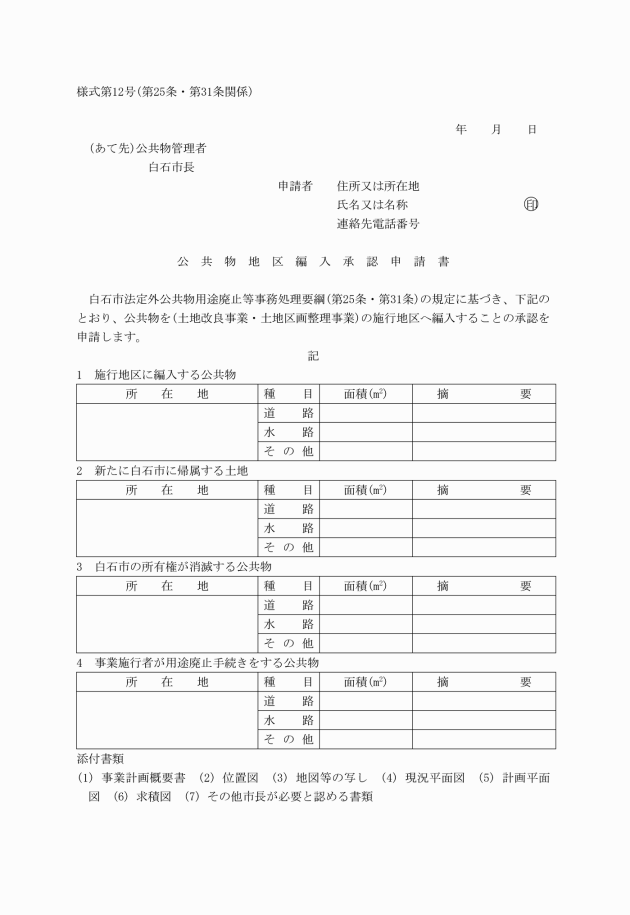

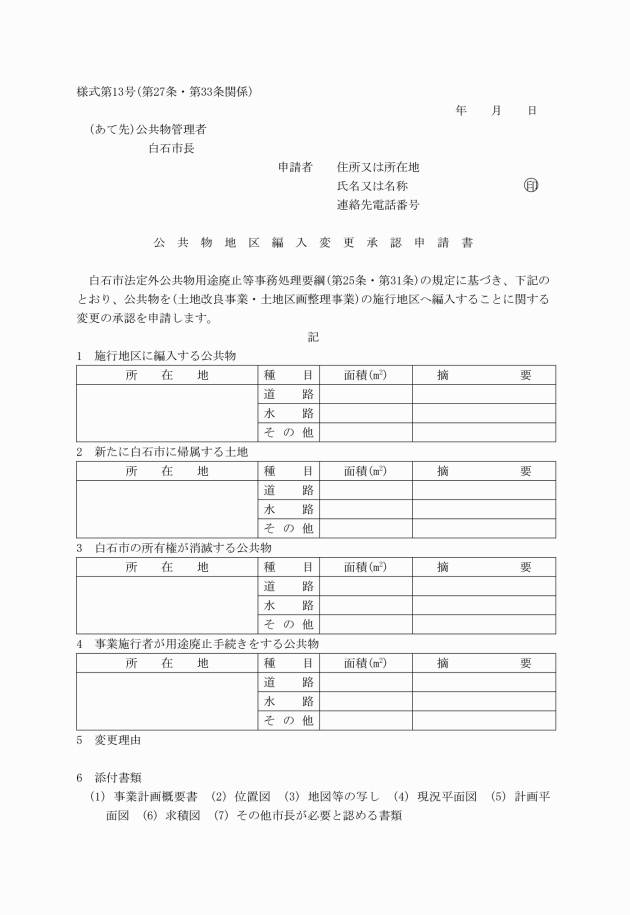

(地区編入承認の申請)

第25条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第6項又はこれを準用する同法の規定並びに土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第69条の規定に基づく承認(以下この節において「地区編入の承認」という。)を申請しようとする者は、公共物地区編入承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画概要書

(2) 位置図

(3) 地図等の写し

(4) 現況平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(5) 計画平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(6) 求積図

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の規定により公共物地区編入承認申請書に添付すべき書類は、次の定めによるものとする。

ア 事業計画区域界

イ 公共物の区域及び名称

ウ 公共物の路線及び水系の番号又は記号(路線及び水系の設定は、種目毎に、数本を一括することを妨げない。)

(2) 新旧の道路、水路等が代替関係にあると認定しようとする場合は、前号ウの番号又は記号を現況平面図と計画平面図との間において照応させること。

(承認の基準)

第26条 市長は、別の定めによるほか、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、地区編入の承認をするものとする。

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設が市に帰属することとなるため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(2) 新たに設置される施設が国又は他の公共団体に帰属するため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(4) 換地計画を定めないものについては、公共物に関する工事及びこれに伴う権利の得喪の方法等が妥当なものであると認められる場合

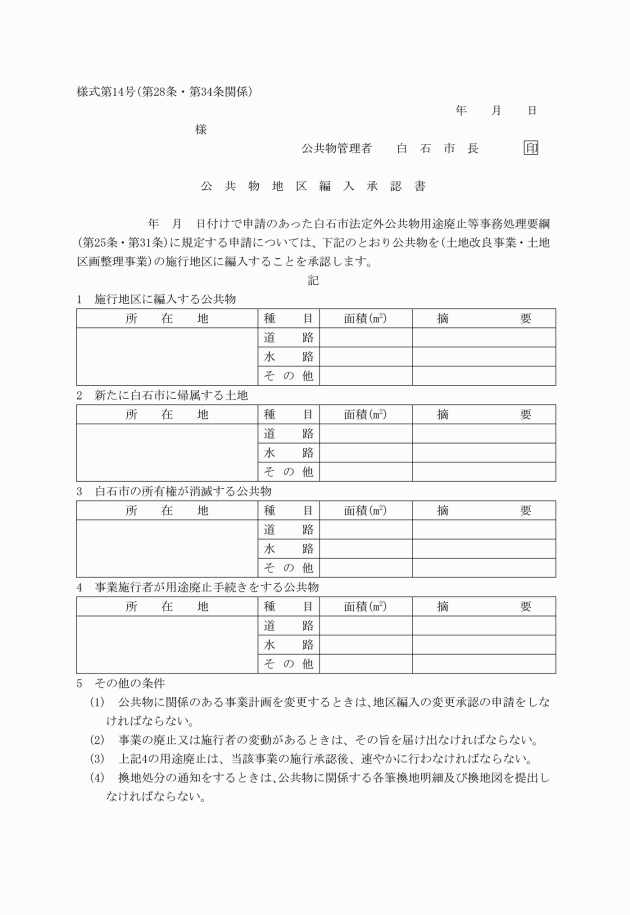

(承認書の交付)

第28条 市長は、地区編入又はその変更の承認をする場合は、公共物地区編入承認書(様式第14号)を当該承認を受ける者に交付するものとする。

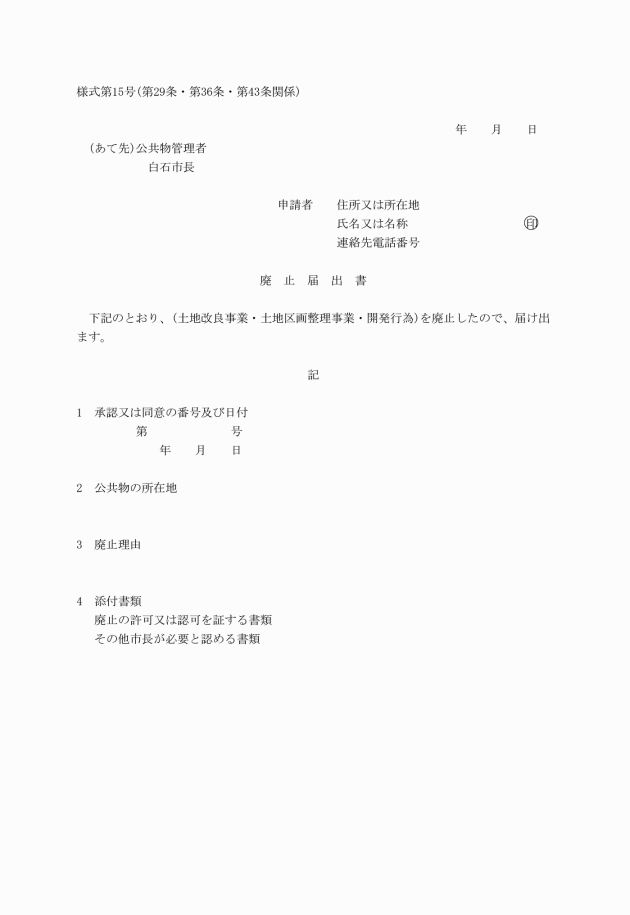

(事業の廃止)

第29条 地区編入の承認を受けた者は、土地改良法第48条第1項又は同法第95条の2第1項の規定により土地改良事業を廃止する場合は、廃止届出書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業廃止の許可を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(換地図等の提出)

第30条 地区編入の承認を受けた者は、土地改良法第54条第1項に規定する換地処分の通知をする場合は、公共物に関する次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 土地改良法施行規則第43条の4に規定する換地図

(2) 土地改良法施行規則第43条の5に規定する各筆換地明細

第2節 土地区画整理事業

(地区編入承認の申請)

第31条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第7条又は第17条の規定に基づく承認(以下この節において「地区編入の承認」という。)を申請しようとする者は、公共物地区編入承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 法定公共物管理者の意見書(公共物が法定公共物に供用されている場合に限る。)

(2) 事業計画概要書

(3) 位置図

(4) 地図等の写し

(5) 現況平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(6) 計画平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(7) 求積図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認の基準)

第32条 市長は、別の定めによるもののほか、公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、地区編入の承認をするものとする。

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設が市へ帰属することとなるため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(2) 新たに設置される施設が国又は他の公共団体に帰属するため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(4) 換地を公共物について定めないものについては、公共物に関する工事の方法等が妥当なものであると認められる場合

(承認書の交付)

第34条 市長は、地区編入又はその変更の承認をする場合は、公共物地区編入承認書(様式第14号)を当該承認を受ける者に交付するものとする。

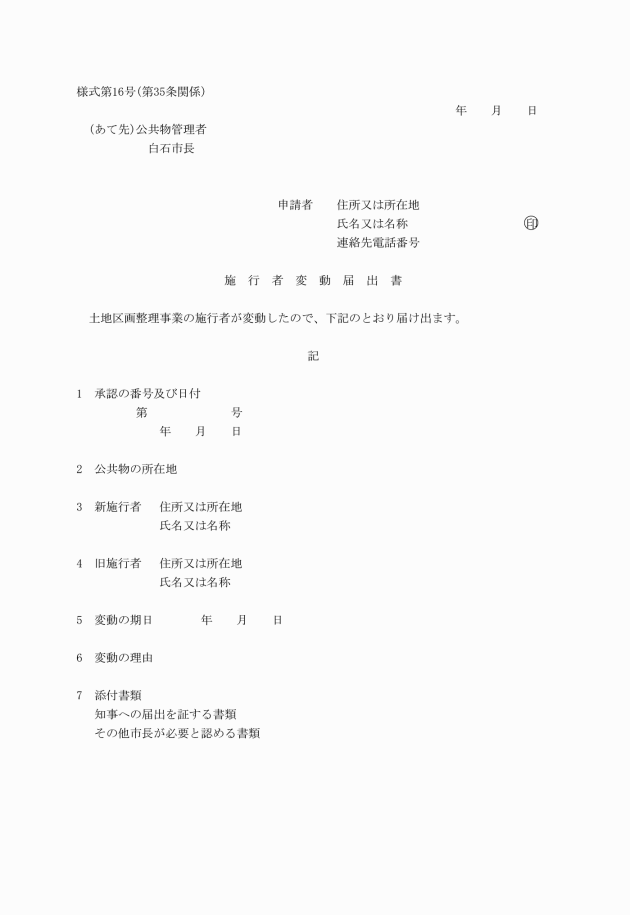

(施行者変動の届出)

第35条 土地区画整理法第11条の規定に基づく土地区画整理事業の施行者の変動があったときは、施行者変動届出書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 宮城県知事への届出を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業の廃止)

第36条 地区編入の承認を受けた者又はその地位を承継した者は、土地区画整理法第13条第1項の規定により土地区画整理事業を廃止する場合又は同法第45条第1項第4号の規定により土地区画整理事業の完成の不能を理由として解散する場合は、廃止届出書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業廃止の認可を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(換地処分の通知)

第37条 地区編入の承認を受けた者又はその地位を承継した者が土地区画整理法第103条第1項の規定に基づく換地処分の通知をする場合は、公共物に関する次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第12条第1項に規定する換地図

(2) 土地区画整理法施行規則第13条に規定する各筆換地明細

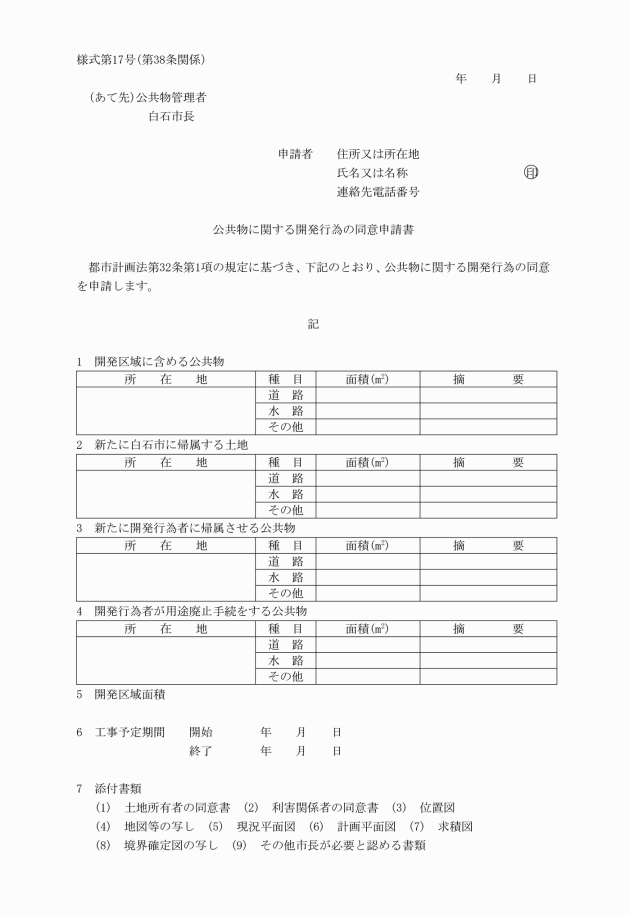

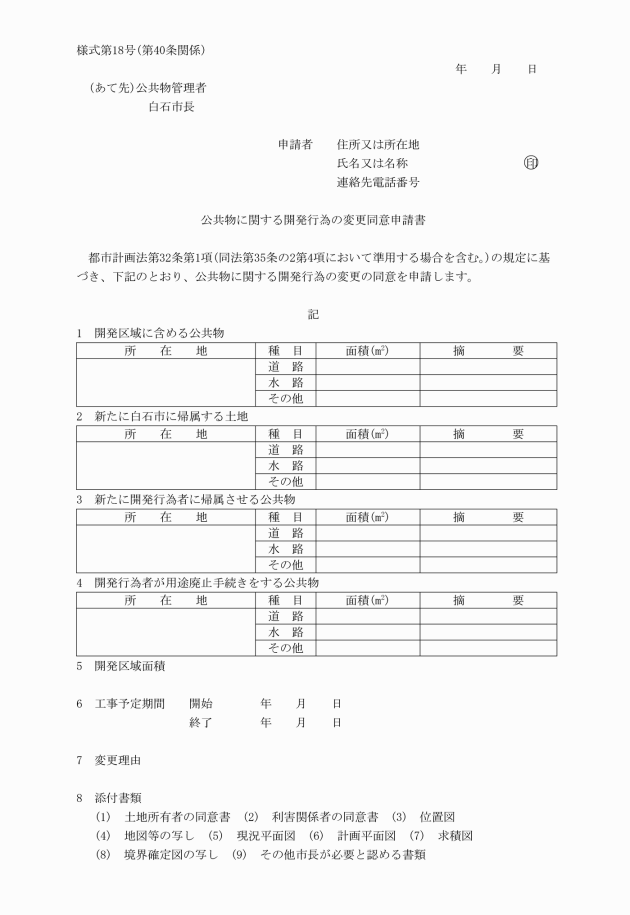

第3節 開発行為

(同意の申請)

第38条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に規定する同意を求めようとする者は、公共物に関する開発行為の同意申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 土地所有者の承諾書(土地所有者以外の者が行う開発行為であって、都市計画法第40条第1項に基づく相互帰属を伴う場合に限る。)

(2) 利害関係者の同意書

(3) 位置図

(4) 地図等の写し

(5) 現況平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(6) 計画平面図(縮尺は、500分の1以上とする。)

(7) 求積図

(8) 境界確定図の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(1) 前項第6号に掲げる図書には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 開発区域及び関連工事区域の表示

イ 公共物の緑色による表示

ウ 公共物の代替施設の赤色による表示

(2) 前項第7号に掲げる図書は、道路、水路等の種目別に、次に掲げる区分に従い、適宜の色分けをすること。

ア 市に帰属させようとする公共物の代替財産

イ 申請者に帰属させようとする公共物

ウ 存置する公共物

エ 用途廃止しようとする公共物

(1) 公共物の代替施設等が設置され、その施設が市へ帰属することとなるため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(2) 新たに設置される施設が国又は他の公共団体に帰属するため、当該公共物を用途廃止することに支障がない場合

(4) 法定外公共物を存置する場合であって、公共物としての機能が維持され、又は改良される場合

(同意書の交付)

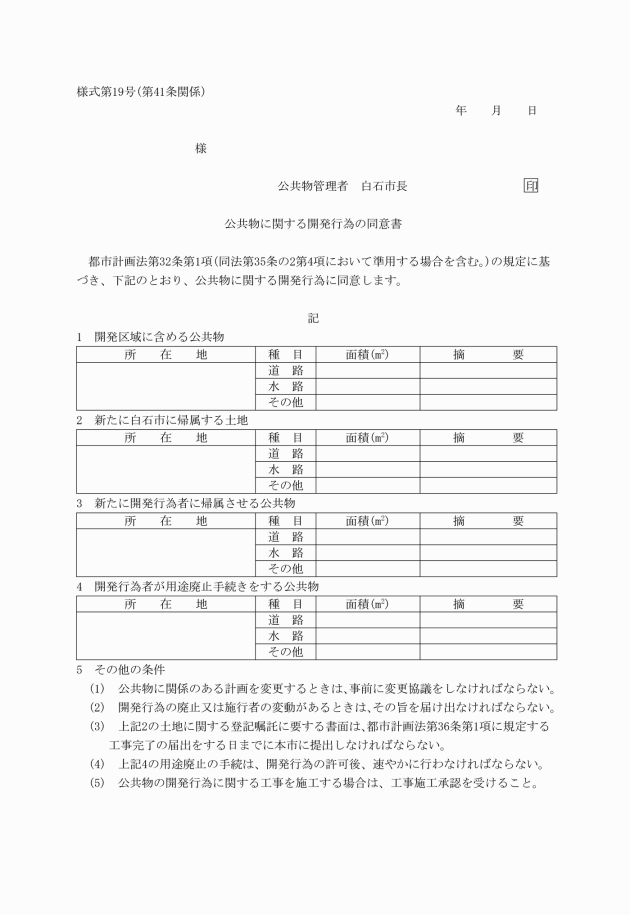

第41条 市長は、第38条第1項に規定する同意又は前条の規定による同意をする場合は、開発行為者に公共物に関する開発行為の同意書(様式第19号)を交付するものとする。この場合において、公共物に関する開発行為の同意書(様式第19号)には契印を押し、第38条第1項第7号に掲げる図書の写しを添付して交付するものとする。

(地位の承継)

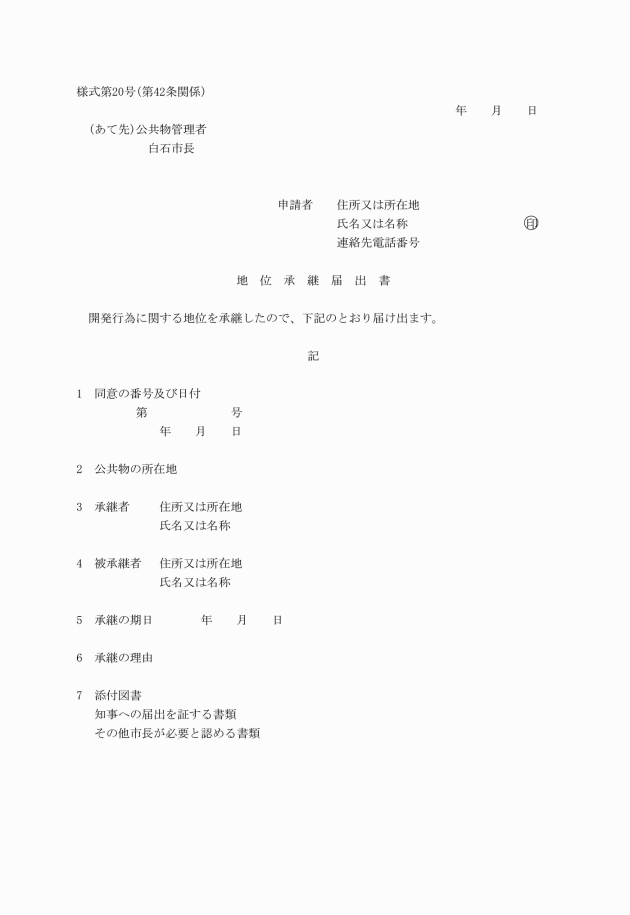

第42条 都市計画法第45条の規定による開発行為に関する地位の承継者は、地位承継届出書(様式第20号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 宮城県知事への届出を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(開発行為の廃止)

第43条 開発行為者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、廃止届出書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 宮城県知事への届出を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登記承諾書等の提出)

第44条 開発行為者又はその地位を承継した者は、都市計画法第40条第1項の規定により市に帰属する土地がある場合は、都市計画法第36条第1項の規定に基づく工事完了の届出をする日までに、当該土地に関する登記の嘱託に必要な書類を市長に提出しなければならない。

第7章 工事施工承認

(工事施工の承認)

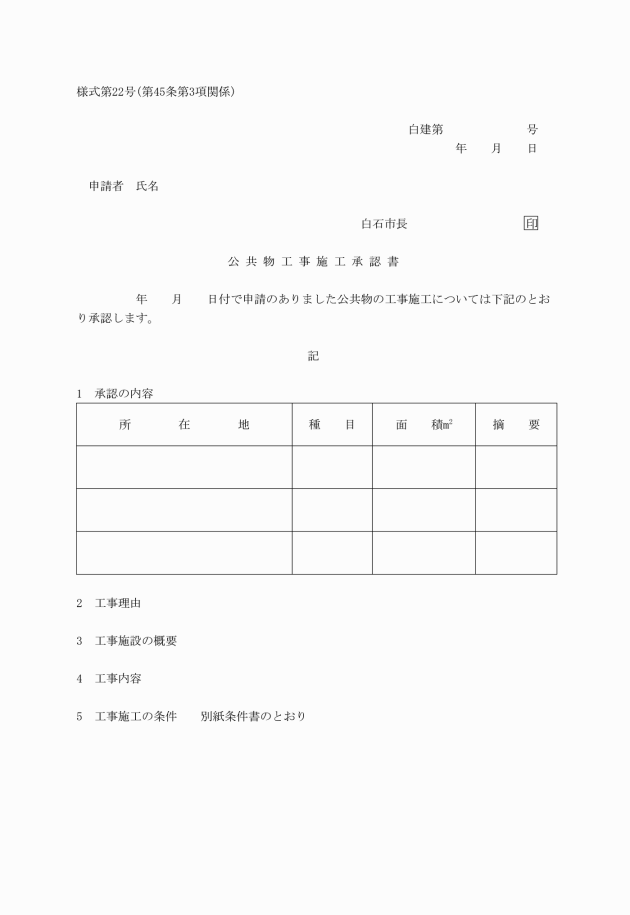

第45条 市長は、公共物の区画又は形状の変更を行うための工事(以下「公共物工事」という。)の内容及び権利の得喪に関する方法が妥当なものであり、かつ、これらの履行が確実であると認められる場合は、公共物工事の施工を承認することができる。

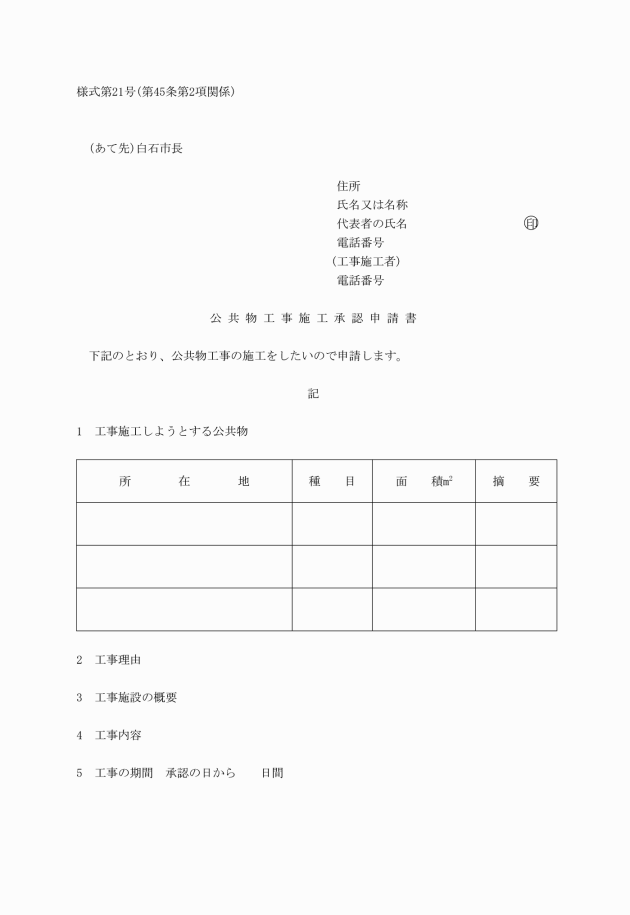

2 公共物工事の施工の承認を得ようとする者は、公共物工事施工承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

4 公共物工事の施工の承認を得ようとする者は、施工しようとする公共物工事が公共物の使用を伴うときは、第2項の規定による申請と同時に、白石市公共物管理条例(昭和47年白石市条例第16号)第4条の規定に基づき、使用許可の申請を行わなければならない。

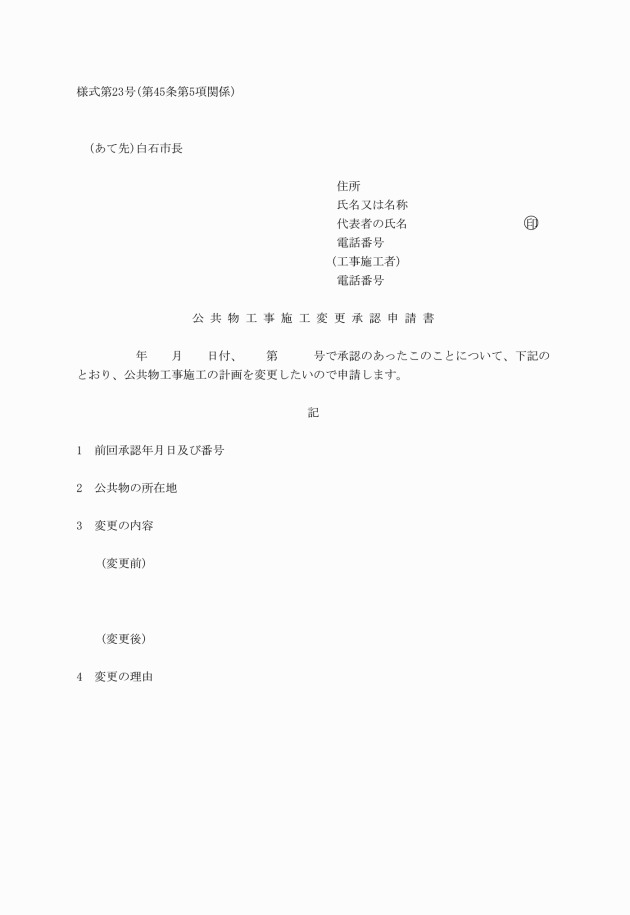

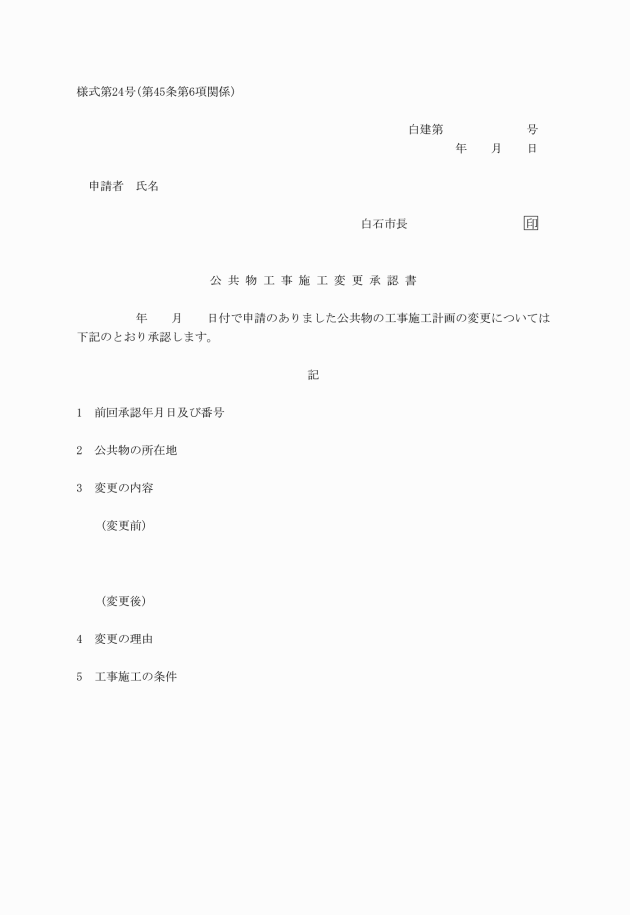

5 公共物工事の施工の承認を受けた者(以下「工事施工者」という。)は、承認を受けた公共物工事の内容に変更が生じたときは、公共物工事施工変更承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

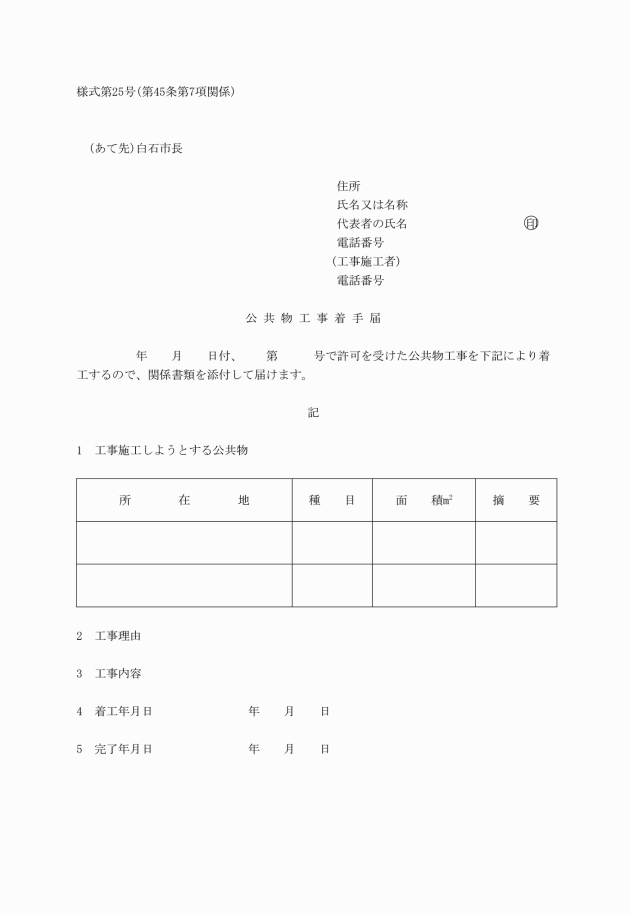

7 工事施工者は、承認を受けた公共物工事着手届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

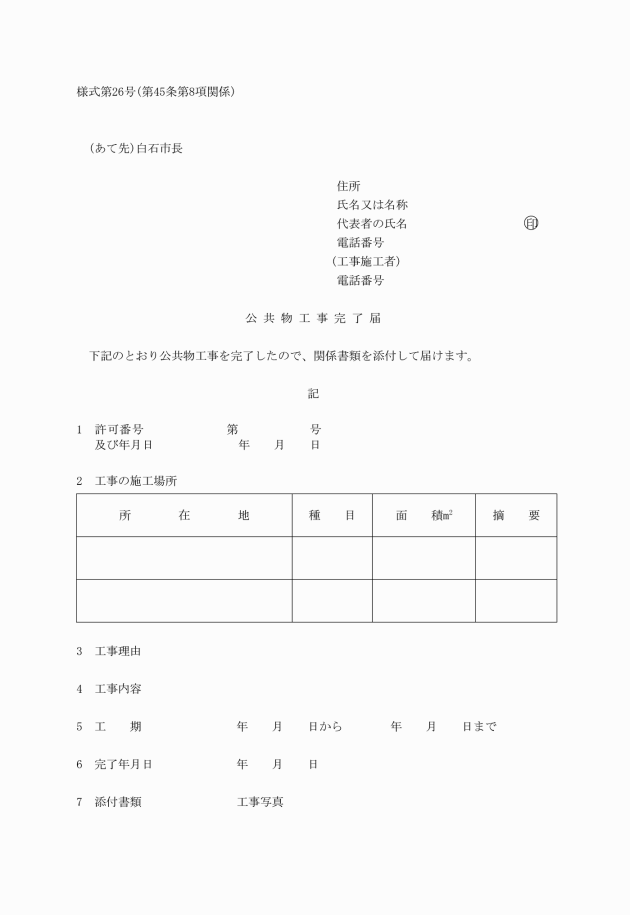

8 工事施工者は、承認を受けた公共物工事が終了したときは、公共物工事完了届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

第8章 雑則

(法定外公共物価格審査委員会)

第46条 公共物の処分に係る価格の適正を期するため、白石市法定外公共物価格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 委員は委員長、副委員長、及び委員若干名をもって組織する。

(2) 委員長は副市長をもって充て、副委員長は建設部長をもって充てる。

(3) 委員は、財政課長、税務課長、企画政策課長をもって充てる。

(4) 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(5) 委員長は、必要があると認めたときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(6) 委員会の庶務は、建設部建設課において行う。

(登記の嘱託等)

第47条 市長は、次に掲げる場合は、速やかに土地所有権移転登記等必要な登記の嘱託をするものとする。

(1) 交換契約を締結した場合

(2) 寄附を受納した場合

(3) 都市計画法第36条第3項の規定する公告があった場合(同法第40条第1項の規定により市に帰属する土地がある場合に限る。)

(実測平面図等の調製)

第48条 この要綱に基づく申請書等に添付する次に掲げる図書は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士又は測量法(昭和24年法律第188号)に基づく測量士若しくは測量士補が調製したものでなければならない。

(5) 第25条第1項第4号から第6号までに掲げる図書

(6) 第31条第1項第5号から第7号までに掲げる図書

(7) 第38条第1項第5号から第8号までに掲げる図書

附則

この告示は、平成18年3月29日から施行する。

附則(平成26年3月28日告示第27号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月29日告示第53号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日告示第50号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月23日告示第62号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。